6.25가 올해로 72주년이 되었다. 하지만 여전히 우리는 전쟁을 마치지 못한 채 '잠시 멈춤' 상태에 있다. 72년이 지난 '전쟁의 비극'을 어떻게 되새겨 보아야 할까? 어른들과 함께 하는 6월의 인문학 그림책을 위해 몇 권의 그림책을 찾아보았다.

6.25 전쟁을 배경으로 한 어린이 책은 '권정생 선생님'을 빼놓고는 말할 수 없을 것이다. 전쟁을 겪고 '구걸'도 마다할 수 없는 가난의 시기를 살아낸 우리 민족의 고난이 <몽실언니>를 통해 오래오래 기억되었다. 그런 권정생 선생님의 또 다른 6.25 전쟁 이야기가 <곰이와 오푼돌이 아저씨>다.

▲<곰이와 오푼돌이 아저씨> ⓒ 보리

고향에 가지 못한 사람들

이 책은 권정생 선생님이 1980년대 쓰신 글이지만 '독재 정권' 하에서 빛을 보지 못하다 선생님이 작고하신 후 2007년 보리 출판사의 평화 발자국 시리즈 첫 권으로 뒤늦게 출간되었다. 왜 이 책이 전두환 정권에서 출간될 수 없었을까?

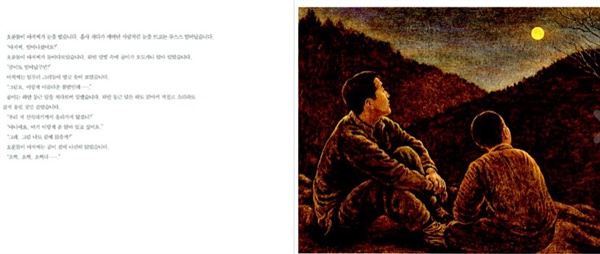

박수근의 그림을 보듯 향토색 짙은 정서가 물씬 풍겨나는 이담 작가의 그림으로 재탄생된 <곰이와 오푼돌이 아저씨>, 그 시작은 달빛이 물드는 치악산의 밤이다. 그 이슥한 밤 치악산에 두 명의 그림자가 등장한다. 한 명은 어린 소년 곰이, 또 다른 사람은 인민군복을 입은 오푼돌이 아저씨이다. 두 사람은 이 늦은 밤에 왜 산 속에 있는 걸까?

두 사람의 고향은 모두 '북쪽'이다. 전쟁이 터지고 함경도에서 살던 곰이는 가족과 함께 피란을 가다 전투기의 폭격을 맞았다. 폭격을 피해 달아나는 사람들, 하지만 곰이는 머리가 띵해지며 쓰러지고 만다. 그렇다. 그림책 속 곰이는 피란을 가다 치악산에 전투기 폭격으로 목숨을 잃은 원혼이다.

오푼돌이 아저씨 역시 마찬가지다. 대동강가가 고향이던 아저씨는 국군의 총에 맞아 목숨을 잃었다. 오랜 시간이 흘렀지만 여전히 곰이의 머리에서도, 오푼돌이 아저씨 가슴에서도 피가 흐른다. 지난 날의 회한에 나무둥치를 붙들고 거친 숨을 몰아쉬고, 그 날의 기억에 몸서리를 치던 곰이와 오푼돌이 아저씨.

진달래가 붉게 피어오르는 치악산의 새벽이 밝아오자 밤새 고향을, 가족을 그리던 두 사람은 자신들이 쓰러져 간 그 자리에 다시 몸을 눕힌다. 인민복을 입은 주인공이 등장한 그림책이 등장하기 위해서는 '시대'의 변화가 필요했다.

'인민을 위해 싸운 건데 죽은 건 모두가 가엾은 인민들 뿐이었어'

몇 십년의 세월이 흘러도 그날의 상흔을 지닌 채 밤마다 고향을 그리워하는 사람들, 두 사람이 살아있는 사람이 아니라는 걸 깨닫는 순간, 가슴이 서늘해진다. 그들이 '귀신'이라 무서운 게 아니라, 마치 매일 독수리에게 간을 뜯기는 운명의 프로메테우스처럼 전쟁의 비극을 매일 되풀이하는 그 두 사람의 아픔이 절절하게 전해져서이다. 전쟁의 비극을 이처럼 '여운'있게 전할 수 있을까, 역시 권정생 선생님이다.

▲<숨바꼭질> ⓒ 사계절

못찾겠다 꾀꼬리

이번에도 두 사람이 등장한다. 아니 두 아이, 두 명의 순득이다. 달성국민학교에 다니는 순득이들은 늘 꼭 붙어다니는 단짝 친구이다. 두 아이들의 집도 이름을 따라 순득이 양조장이고, 순득이네 자전거포다. 이렇게 늘 함께 붙어있던 두 친구, 하지만 '전쟁'은 두 단짝 친구의 운명을 갈랐다.

숨바꼭질, 아이들의 놀이가 김정선 작가의 그림책을 통해 '전쟁의 상흔'을 상징적으로 보여주는 장치가 되었다. 그림책 표지, 순득이가 콩밭에 누워있다. 또 다른 순득이가 술래인가? 하지만 이 두 사람의 숨바꼭질은 늘상 하던 그 '놀이'와는 다르다. 사람들이 '피란'을 떠나던 길, 자전거포 순득이네도 예외는 아니다. 피란을 떠나는 순득이를 바라보는 또 양조장 순득이,

'숨바꼭질할까? 내가 먼저 술래'

흑백의 군중들 속에 유일하게 색채가 입혀진 두 아이, 그렇게 두 아이의 길고 긴 숨바꼭질이 시작된다. 그리고 페이지를 넘기며, 술래는 어느덧 그림책을 읽는 독자의 몫이 된다. 표지의 콩밭 속 순득이, 그런데 그림 책 속에서 순득이는 피란길의 사람들과 함께 폭격기를 피해 숨은 것이다. 다시 페이지를 넘기고, 길고 긴 피란 행렬 속에서, 피란지 산동네에서 이어지는 숨바꼭질, 다행히 자전거포 순득이는 그 지난한 숨바꼭질을 마치고 고향에 돌아온다.

그런데 정작 순득이를 맞이한 고향의 술래, 순득이네 양조장은 폐허가 되었다. 양조장 집 개는 있어도, 양조장 집 식구들은 그 어느 곳에도 없다. '못찾겠다, 꾀꼬리', 자전거포 순득이의 숨바꼭질은 끝낼 수가 없다. 그렇게 그림책 속 숨바꼭질처럼 '전쟁'은 많은 이들을 '못찾겠다 꾀꼬리'를 목놓아 외치는 '술래'로 만들었다.

▲<달항아리> ⓒ 다림

달항아리같은 민족의 삶

전쟁의 여운을 길게 남기는 또 다른 그림책의 주인공은 '달항아리'이다. 조영지 작가의 정갈한 그림을 담은 <달항아리>는 박물관에 전시되어 있는 하얀 백자의 이야기이다.

일본인 지주가 '소장'했던 달항아리, 하지만 해방되던 날 도망가던 지주는 그의 '수집품'을 챙길 여유가 없었다. 나무껍질처럼 거친 손바닥으로 세상에서 제일 귀한 것인양 공들여 닦아주던 '식모' 억척네가 달항아리를 품어들었다. 그리고 '수집품' 중 하나였던 달항아리는 목련꽃을 품은 억척네 집의 '보물'이 되었다.

보물로 대접받는 삶은 그리 오래 지속되지 못했다. 동네가 발소리로 가득차던 밤, 어린 것들을 데리고 강을 건널 수 없던 억척네는 달항아리에 감자와 쌀을 채워 산에 묻었다.

달항아리 속 곡식은 억척네 아이들의 주린 배를 채워줬을까? 아이들은 배고프다며 억척네에게 엉겨붙었지만 엄마는 배고픈 아이들을 뿌리치고는 감자와 쌀로 떡을 해다바쳤다. 한번은 북에서 온 군인들에게, 또 한번은 미군과 함께 온 경찰들에게. 배고픔을 앞선 '생존', 하지만 달항아리는 비어갔지만 총소리는 멈추지 않았다.

강조차 얼어붙은 그 날 억척네는 남은 감자를 싸들고 떠났다. 시간을 흐르고 흘러 달항아리가 묻힌 산 속은 아파트의 불빛이 형형하게 빛나는 동네가 되었다. 그리고 땅속의 달항아리는 박물관 유리 진열장 안에서 여전히 자신을 '보물'로 여겨주던 가족을 기다린다.

'어머니, 우리 보물 항아리예요.'

그림책을 덮고나면 박물관을 가득채운 '보물'들의 소명에 대해 새삼 짚어보게 된다. 또한 수집품이었다가, 보물이었다가, 그리고 다시 생존을 위한 '단지'가 되는 달항아리의 운명은 그 자체로 우리 민족의 삶처럼 여겨진다.

72년이 흐른 시간, 어제의 형제가 오늘의 적이 되었던 그 시대의 참상은, 이제 그림책 속 '이야기'를 통해 전해진다. 하지만 72년이 흘러도 여전히 '전쟁'의 여운은 서늘하게 전해진다.

덧붙이는 글 | 이 글은 이정희 시민기자의 네이버 블로그(https://blog.naver.com/cucumberjh)에도 실립니다.