요즘 가장 핫한 드라마 ENA <이상한 변호사 우영우>. 이 드라마가 얼마나 인기가 많은지는 우리 집만 봐도 알 수 있다. 야근에 쫓겨 잠잘 시간도 없는 남편마저 <우영우> 이야기를 할 정도니. 남편은 웬만한 영화나 드라마는 다 유튜브 요약 영상으로 보는데(그마저도 졸다가 휴대전화를 얼굴에 떨어뜨리기 일쑤지만), <우영우>만큼은 본방 사수다. 이 드라마를 보게 된 것도 남편의 추천 때문이었다.

난 심보가 고약해서 인기가 많다고 하면 일단 튕긴다. 천만 영화 중에 본 영화가 손에 꼽고, 상 탔다고 하면 읽으려던 책도 다시 내려놓는 스타일이다. 그런 나도 요즘 <우영우>에 푹 빠졌다. 자주 들어가는 맘 카페에서도, 친구들 사이에서도 <우영우>는 단연 화제다.

이렇게 인기가 많으니 뉴스에서도 <우영우>는 뜨거운 감자다. 팽나무의 천연기념물 지정 이슈부터 장애인에 대한 인식 개선까지 다룰 주제도 무궁무진하다.

'이상한'이란 수식어

홍수처럼 쏟아지는 기사 속에서 문지원 작가의 인터뷰가 눈에 띄었다. 작가는 드라마 제목에 '이상한'을 쓴 의도를 묻는 질문에 이렇게 답했다.

"저는 '이상한'이라는 단어가 우영우라는 캐릭터를 잘 설명한다고 생각합니다. 일반적이지 않은, 낯선, 독특한, 비범한, 엉뚱한, 별난, 상식적이지 않은, 특별한 사람을 가리켜 흔히 '이상하다'라고 하지요. 이상한 사람들은 다수의 사람들을 긴장시키고 두렵게 하며 문제를 일으키기도 하지만, 우리가 사는 세상을 변화시키고 풍요롭게 하며 더 재미있는 곳으로 만들기도 합니다." (파이낸셜뉴스)

기사를 읽고 나니 그림책 하나가 떠올랐다. 바로 <쫌 이상한 사람들>이다. 제목처럼 '쫌 이상한' 사람들에 대한 이야기다.

세상에는 쫌 이상한 사람들이 있습니다.

이 사람들은 아주 작은 것에도 마음을 씁니다.

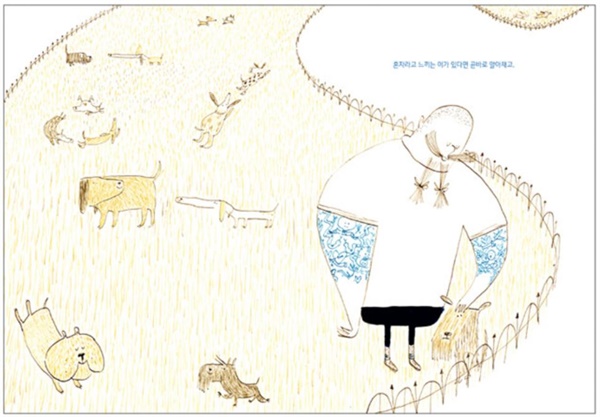

혼자라고 느끼는 이가 있다면 곧바로 알아채고,

자기편이 졌을 때도 상대에게 축하의 박수를 보내요.

가끔은 그저 자기들을 위해 음악을 연주합니다. 즐거우면 그만이죠.

다른 사람 웃기기를 좋아하고,

나무에게 고마워할 줄 아는 사람들입니다.

춤을 추고 싶으면 아무 때고 춘답니다.

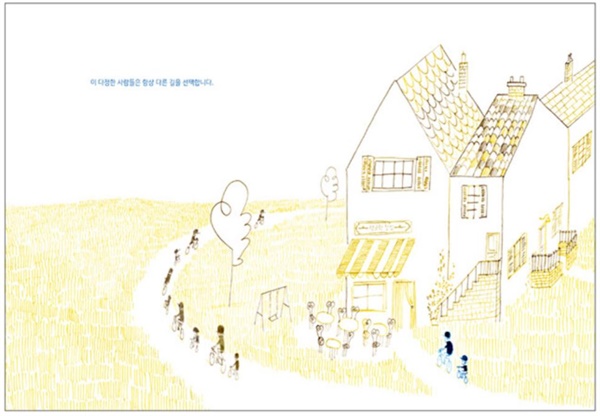

이 다정한 사람들은 항상 다른 길을 선택합니다.

손을 잡고 걷는 걸 좋아하고,

식물을 보살피는 데 재주가 있지요.

다른 사람들의 발자국을 하나하나 밟으며 걷기도 해요.

쫌 이상하지요?

눈을 크게 뜬 채로 꿈을 꾸는 사람들,

다른 이의 행복을 함께 기뻐하는 사람들,

세상에 이렇게 쫌 이상한 사람들이 있어서 정말 다행입니다.

숨은 그림 찾기 하듯 그림을 잘 보면, 글 텍스트의 의미가 더 풍성해진다.

▲그림책 <쫌 이상한 사람들>의 한 장면. 팔에 문신을 한 건장한 남성이 강아지를 쓰다듬고 있다. ⓒ 문학동네

혼자 있는 강아지를 부드러운 손길로 쓰다듬는 이는 양팔에 문신을 한 건장한 성인 남성이다. 다른 사람 웃기기를 좋아하는 신사는 아이를 미소 짓게 하기 위해 기꺼이 자신의 부끄러움(대머리)을 드러내는 사람이다.

▲그림책 <쫌 이상한 사람들>의 한 장면. 아빠와 아들로 보이는 두 사람이 자전거를 타고 '향긋한 찻집'으로 향하고 있다. ⓒ 문학동네

항상 다른 길을 선택하는 다정한 사람들은 모두가 목적지를 향해 앞만 보고 달릴 때 찻집에 들러 차 한 잔 할 수 있는 여유가 있다. 손을 잡고 걷는 걸 좋아하는 노 부부는 서로의 눈과 귀가 되어준다.

▲그림책 <쫌 이상한 사람들>의 한 장면.카우보이 흉내를 내고 있는 아이를 멋진 카우보이로 그리는 사람이 있다. ⓒ 최지혜

눈을 크게 뜬 채로 꿈을 꾸는 사람은 아이의 미래와 소망을 보고 그림으로 그려낸다. 현실은 장난감 말을 타고 있을지라도 아이의 마음만큼은 진짜 카우보이가 된 것 같을 테니.

이 책에서는 남들이 보지 못하고, 생각하지 못하는 것을 발견하고 공감하는 사람을 '이상한' 사람들이라고 이야기한다. 세상은 이런 '이상한' 사람들이 많아질 때 오히려 아름다워진다는 것을 우리는 안다.

'이상한' 사람들이 좋다

'이상한' 사람들은 주변에서 심심치 않게 만날 수 있다. 가장 선배(?)로는 선한 사마리아인이 있다. 환영받지 못하는 이방인이었던 그는 강도 만난 사람을 위해 자신의 시간과 물질을 쏟아부었다. 외계인으로 인해 지구가 곧 위험에 처할 거라고 믿었던 영화 <지구를 지켜라>의 병구도 생각난다.

생각해보면 나도 줄곧 '이상한' 쪽에 속한 사람이었다. 중학교 때 친구들은 바늘로 찔러도 피 한 방울 안 나올 것 같이 매사에 시니컬했던 아이로 나를 기억하고, 대학시절엔 대책 없이 해맑아서 명랑만화 주인공 같다는 이야기를 자주 들었으며, 교회 오빠들은 걸핏하면 '너 그러다 지옥 간다'라고 호통치는 무서운 동생이라며 고개를 절레절레 저었다.

스무 살 때 췌장 문제로 쓰러져 사경을 헤맨 적이 있다. 중환자실에서 눈물로 나를 간호하던 오빠는 내가 그때 아무래도 뇌 수술을 한 거 같다고 지금까지도 놀린다. 가족들은 나를 '똘'이라 부르는데, 엄마는 딸의 애칭인 '똘래미'의 줄임말로 알고 있지만, 오빠는 '또라이'에서 따온 것임을 강조한다.

서른 중반에 잘 다니던 회사를 때려치우고 일 년 동안 유럽을 쏘다닐 때도 그랬다. '그 나이에 갔다 오면 뭐 할래?' '결혼은 아예 포기냐?' '시집갈 돈 다 쓰고 올 셈이야?' 이상하게 보는 사람들이 있었다. 그 와중에 '용기가 부럽다.' '긴 인생에 멋진 결정이야'라고 힘을 보태주는 이들 덕에 나는 계속 '이상한' 결정들을 할 수 있었다. (내가 요즘 하고 있는 시민모임만 해도 누군가는 돈도 못 버는 일에 쓸데없이 에너지를 쓴다고 이상하게 생각할지도 모른다.)

'이상한' 사람 옆에는 그것을 발견해주고 함께 해줄 사람이 필요하다. 우영우 옆에 정명석 변호사와 한바다 식구들이 있었던 것처럼, '쫌 이상한' 사람들을 발견해 따뜻한 시선으로 그림책에 담은 작가처럼 말이다.

주변에 눈여겨보던 '이상한' 사람이 있다면 옆에서 괜찮다고, 잘하고 있다고 이야기해 주자. 그들이 계속 이상한 짓을 할 수 있도록 힘을 보태 주자. 같이 '이상한' 사람이 되는 것도 좋은 생각이다.

'이상한' 사람이 되어 '이상한' 사람들과 함께 재미없는 세상을 살만한 곳으로 조금씩 바꿔가는 상상. 생각만으로 기분이 좋다. 나는 이 '이상한' 사람들이 좋다. 당신은 어떤가.

덧붙이는 글 | 이 글은 개인 브런치에도 실립니다.