나는 우리반 아이들이 이랬으면 좋겠다. 학교에 오면 조용히 자리에 앉아 아침독서로 하루를 시작한다. 활동이나 과제를 다 마친 후에는 "다 했는데 뭐해요?"라고 묻는 대신 자연스레 책을 꺼내 읽는다. 놀이터에 가는 만큼이나 도서관을 자주 찾는다. 책가방에는 늘 읽을 책 한두 권을 넣고 다닌다. 너무 큰 욕심일까? 18년째 초등학교에서 아이들을 가르치고 있지만 교실에서 만난 아이들을 '책 읽는 아이'로 만들기란 참으로 쉽지 않다.

내가 그동안 독서 교육에 시행착오를 겪으며 깨달은 바는 이것이다. 어린 시절 독서는 책을 많이 읽는 것보다 책을 좋아하는 것에 중점을 두어야 한다는 것. 나는 날마다 아이들에게 두꺼운 책을 조금씩 나누어 읽어준다. 하늘이 파란 날이면 종종 아이들을 데리고 학교 뒷산으로 가서 '숲속독서'를 한다.

아이들을 독자로만 머물게 하지 않고 아이들의 생각과 마음을 담은 책을 함께 만들어 작가가 되어보게 한다. "책 좀 읽어라."라는 말은 꾹 참고 책에 관한 즐거운 경험을 쌓게 해주려 노력할 뿐이다. 이건 내 아이를 키울 때도 마찬가지.

어젯밤 아이는 잠들기 전 침대 옆 책꽂이에서 책 몇 권을 꺼내 읽었다. "히히히" 웃음소리가 간간이 들리더니 마지막 책장을 덮을 때는 흡족한 얼굴로 "지금 봐도 재밌다"라고 혼잣말을 내뱉었다. 아이가 읽은 책은 <엄마 발꼬락>, <버스사랑 도현이의 신나는 하루>, <엄마, 열매 따러 가요!>, <내 라니가 사라졌어!> 그림책이었다.

초등학교 3학년인 아이가 지금도 가끔 꺼내 보는 이 그림책은 어느 서점에서도 팔지 않는다. 한 사람을 위해 만든 책으로 세상에 단 한 권뿐이다. 아이가 세 살 때 나는 아이의 이야기를 담은 그림책을 직접 만들어주었다.

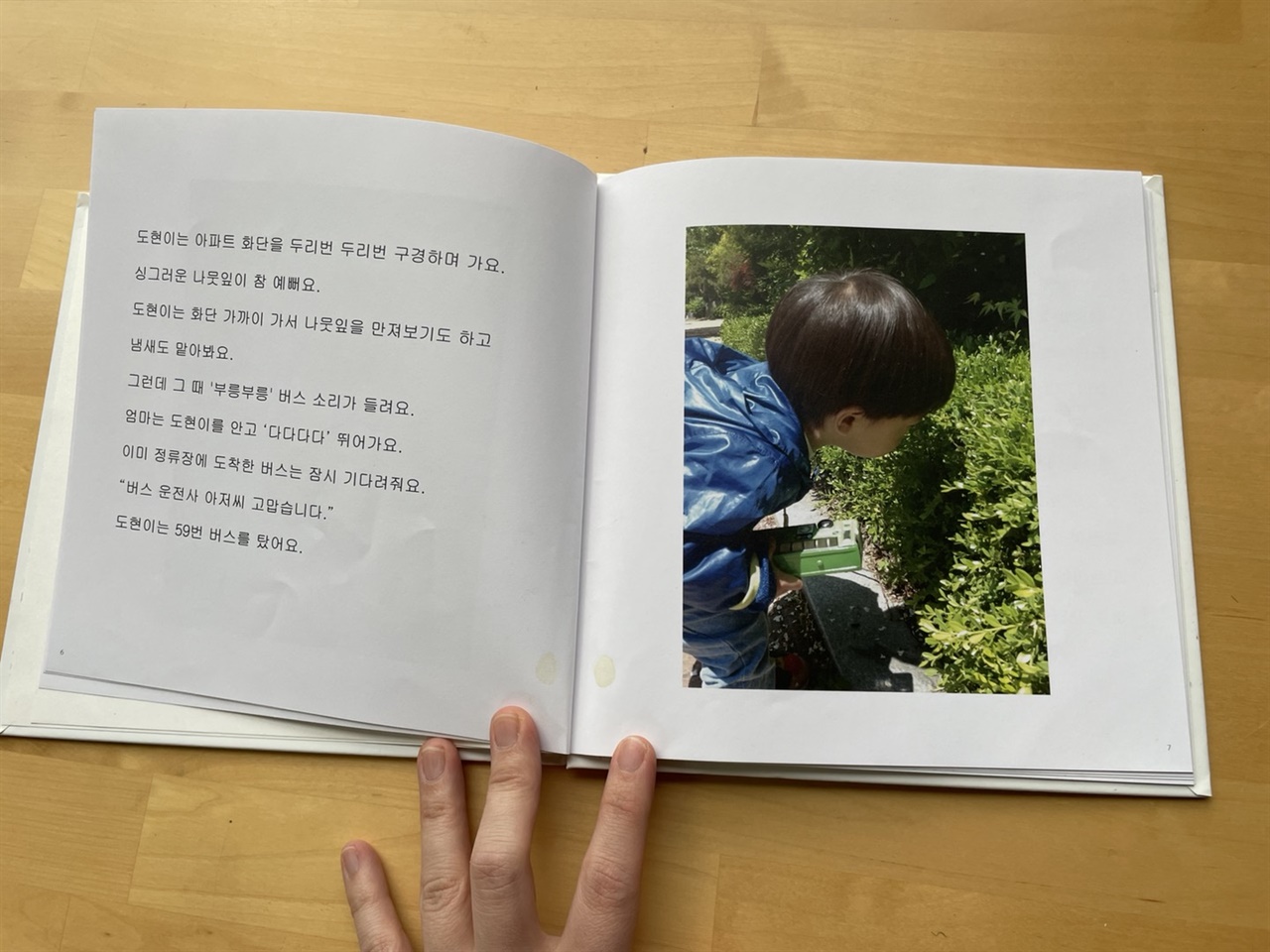

▲아이의 이야기를 담아 그림책을 만들어 주었습니다. ⓒ 진혜련

아이는 어릴 때 책을 읽어주면 가만히 앉아서 잘 듣는 아이가 아니었다. 그런데 책 속 주인공 이름을 아이 이름으로 바꿔 읽어주거나, 책에 자기의 경험과 비슷한 내용이 나오면 귀를 쫑긋했다. 그런 아이를 보며 어느 날은 이런 생각이 들었다.

'아이가 좋아할 책을 도서관, 서점에서만 찾을 게 아니라 내가 만들어 보면 어떨까? 아이가 주인공인 책, 아이의 이야기가 그대로 담긴 책을.'

'그림책을 만들었다고? 이 엄마는 재능이 있나 보네. 그림은 어떻게 그리고 글은 뭐라고 써? 난 못 해.' 고개를 저으며 뒤돌아서는 사람이 있다면 얼른 붙잡고 싶다. 나는 프로 작가의 그림책처럼 예술적 가치와 완성도가 높은 그림책을 만들지 않았다. 내가 만든 그림책은 서툴고 엉성하다. 그런데도 아이는 백희나, 앤서니 브라운 등의 유명 작가 그림책보다 엄마표 그림책을 더 잘 봤다.

나는 그림책을 인터넷의 포토북 사이트를 활용해 만들었다. 책을 만들 때 종이 여러 장을 스테이플러로 툭툭 찍어 가볍게 만들 수도 있었지만 진짜 책과 크기, 모양, 질감 등이 최대한 비슷한 책으로 만들어주고 싶었다. 컴퓨터는 한글 프로그램만 다룰 줄 아는 나도 사이트 내의 편집 프로그램을 이용하면 어렵지 않게 제법 근사한 책 한 권을 만들 수 있었다.

나는 그림을 잘 그리지 못한다. 그렇다고 방법이 없는 건 아니었다. 책에는 그림 대신 사진을 넣었다. 나뿐만 아니라 많은 엄마들이 육아에서 가장 열심히 하는 것이 아마 사진 찍기가 아닐까? 핸드폰에는 다양한 표정과 포즈의 아이 사진이 가득했다. 나는 그 사진 중에서 글의 내용과 어울리거나 조금이라도 관련이 있는 사진을 골라 넣었다.

글을 쓸 때도 스토리보드를 작성하며 짜임새 있게 계획을 세우고 쓰지 않았다. 아이의 일상과 하루를 일기로 쓴다는 마음으로 썼다. 가능한 현재 아이 모습을 있는 그대로 담고 싶어 아이가 했던 말과 행동을 자세하게 묘사하려 애썼다. 책의 독자는 내 아이이므로 아이가 좋아할 만한 단어나 표현을 적절히 사용하면서 아이 눈높이에 맞춰 말하듯 썼다.

아이는 어릴 때 내 발가락을 유난히 좋아했다. 나는 아이에게 발가락 대신 말맛이 재밌는 '발꼬락'이라는 말을 주로 썼는데 아이는 '발꼬락' 말만 들어도 "까르르" 웃어댔다. 시도 때도 없이 내 발가락을 조물락 거리며 노는 아이 모습이 귀여워 첫 번째 그림책에 그 이야기를 썼다.

▲아이에게 만들어 준 두 번째 그림책 <버스사랑 도현이의 신나는 하루>입니다. ⓒ 진혜련

두 번째 그림책에는 버스를 좋아하는 아이의 하루 일과를 담았다. 버스에 푹 빠진 아이 때문에 우리는 매일 같이 버스를 타고 여기저기를 돌아다녔다. 책에는 아이가 버스를 종류별로 다 타보고 싶어 해 버스를 세 번씩 갈아탔던 일, 버스를 기다리는데 정류장 뒷산에서 바람이 불어 나무 냄새가 나자 "엄마, 수박 냄새나요."라고 했던 아이의 말 등이 담겨 있다.

책 맨 뒷장에는 부록처럼 세계의 다양한 버스 사진을 찾아 실어 놓았다. 아이가 이 책을 처음 읽고 나서 지었던 표정을 잊을 수가 없다. 이 책은 아이가 세상에 태어나 가장 재밌게, 가장 많이 읽은 책이 되었다.

▲아이에게 만들어 준 세 번째 그림책 <엄마, 열매 따러 가요!>입니다. ⓒ 진혜련

세 번째 그림책 <엄마, 열매 따러 가요!>는 어린이집 가듯 꼬박꼬박 다녔던 숲에서 뱀딸기도 따고, 개미구멍도 찾고, 새소리도 들으며 놀았던 아이 세 살 여름날 추억을 담았다.

네 번째 그림책 <내 라니가 사라졌어!>는 경복궁에서 아이가 아끼는 버스 장난감을 잃어버렸다가 다시 찾았던 날의 이야기다. 이미 경험한 일이고 결말은 어떻게 될지 뻔히 알면서도 아이는 매번 흥미진진한 얼굴로 이 책의 책장을 넘겼다. 자신의 이야기로 엄마가 만들어 준 책을 읽은 아이에게 책은 무엇이 될까?

비 오는 날만 아니면 매일 축구를 하는 아이는 틈틈이 책상 앞에 앉아 연필을 쥐고 자기만이 가진 이야기를 쓰고 또 쓴다. 요즘은 <The Magical Life of a Pirate>를 쓰고 있다. 열 살인 아이는 말한다.

"유튜브는 재밌다. 축구는 더 재밌다."

"그럼 책은?"이라고 묻자 아이는 자신 있게 말한다.

"그건 또 다른 재미!"