▲장욱진 회고전이 열리는 국립현대미술관 덕수궁 입구 전시 홍보물. 배경 작품은 장욱진 '밤과 노인' 1990. ⓒ 김형순

현대국립미술관과 양주시립 장욱진미술관이 공동주최로 연 장욱진(1917~1990) 회고전이 국립현대미술관 덕수궁미술관에서 열린다. 내년 2월 12일까지다. '그림처럼 정확한 것이 없다'는 그의 말에서 '가장 진지한 고백'이라는 전시 제목이 나왔다. 60년간 장욱진의 유화, 먹그림, 매직펜, 판화, 표지화와 삽화, 도자기 그림 등 270여 점과 새로 발굴한 '가족(1955년)'도 소개된다.

이번 전은 청년기, 중장년기, 노년기로 시대별로 제시해 관객이 그의 그림의 변모 과정을 더 쉽게 감상할 수 있도록 기획됐다. 물론 그에게서 청기사파 '파울 클레'의 영향도 보이지만, 동양정신의 맥이 깊고 추사 '세한도'의 전통도 보인다. 유화로 수묵이나 선화(禪畵)를 그리는 것 같은 독특한 화풍으로 한국 모더니즘 미술의 새 장을 열었다.

장욱진은 '무상(無相)'의 세계를 그렸다. 어떤 틀에도 구애받지 않는 '해탈도인'이었다. '무상'이란 <금강경>에 나오는데 일체의 집착에서 벗어난다는 뜻이다. 깨달음의 경지도 넘는 겪는 자유인으로 살았다. 서울대 미대 교수가 되었으나 이마저 그만두었다. '나는 심플하다'라고 하면서 그는 그림 크기와 방식에 얽매이지 않았다. '졸박미(拙朴美)'의 전형을 보여줬다.

그는 1979년 <주간경향(10월 7일)> 기고 글에서 "사람의 마음속에는 잡다한 얼룩과 찌꺼기들이 많다. 기쁨, 슬픔, 욕심, 집념이 엉겨서 열병(熱病)처럼 끓고 있다. 그것을 하나하나 지워 간다. 다 지워 내고 나면 조그만 마음만 남는다. 어린이의 그것처럼 조그만 [...] 이런 텅 비워진 마음에는 모든 사물이 순수하게 비친다. 그런 마음이 돼야 붓을 든다"라고 밝혔다.

까치와 장독을 그리다

▲장욱진 I '독' 캔버스에 유화 물감, 45.8×38cm 1949. 국립현대미술관 소장 ⓒ 국립현대미술관

장욱진은 한국적 소재를 많이 그렸다. 사람들은 그를 흔히 '까치의 화가'라 부른다. 까치는 우리에게는 희망의 메신저다. 그의 작품 중 60%가 까치다. 또 장독을 그렸다. 비바람과 햇빛 속에 발효해 구수한 우리 맛을 내는 좀 거창하게 말하면 우리 음식문화의 발전소 같은 장독을 그렸다. 그는 이렇게 주변에서 흔히 보는 풍경을 예술로 건졌다.

그는 또 나무도 많이 그렸다. 나무를 온 세상을 품는 하나의 우주에 비유했다. 나뭇가지는 하늘로 뻗어 나가지만, 뿌리는 땅으로 깊이 내려간다. 나무에는 천지가 다 들어 있다. 그는 또한 해와 달도 많이 그렸다. 경복궁 근정전 뒤편에 장식된 '일월오봉도'처럼 해와 달을 그렸다. 우주 만물의 조화를 구하는 이상향을 추구했다.

부인과 자신을 그리다

▲장욱진 I '진지묘(眞眞妙)' 캔버스에 유화 물감 33×24cm 1970. 개인소장 ⓒ 국립현대미술관

장욱진은 그의 부인도 그렸다. 그게 '진진묘'다. 크기는 작지만, 서양의 '모나리자' 그 이상의 걸작이다. 여기서 우려 나오는 은은한 황갈색은 황홀하다. 가는 선으로 인체의 균형과 조화를 극대화했다. 진진묘는 '진실한 미가 담긴 그림'이라는 뜻이다. 그런데 알고 보니 부인 이순경 여사의 법명(法名)이다. 부인을 관음보살로 느끼는 남자, 이런 사랑도 없다.

이번엔 자신을 그린 '자화상'을 보자. 이 작품은 6.25 후, 부산에서 종군화가를 하다 고향인 충남 연기군에 내려와 그린 것이다. 흔히 보는 자화상과는 사뭇 다르다. 전쟁 중에도 하이칼라 프록코트 차림을 하고 콧수염을 기른 댄디로 그리다니 놀랍다. 하긴 당시 34살 젊음을 구가할 한참 나이다. 그의 애용품 파이프만 봐도 그의 취향은 급이 높다.

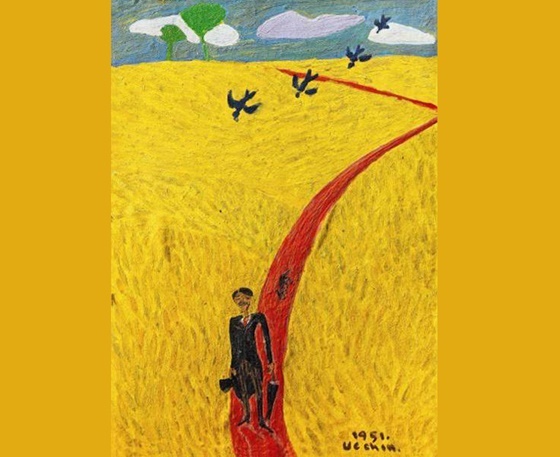

▲장욱진 I '자화상' 캔버스에 유화 물감 14.8×10.8cm 1951. 개인소장 ⓒ 국립현대미술관

하긴 그는 '붓을 놓은 적이 없다'라고 했지만, 이때를 그가 '가장 미친 듯이 그림을 그리는 시기'였다고 말한다. 그러니 이런 그림이 나올 수밖에 없었다. 작품의 배경이 되는 불타는 황금 물결이 열정적으로 느껴진다. 논두렁 사이로 귀향의 기쁨을 만끽하는 자의 모습이다. 그를 따라오는 개와 새 그림도 경쾌하고 해학적이다.

그는 이렇게 평생 열정이 뜨겁게 넘치는 화가였다. 그런 기질은 그의 글에서도 드러난다.

"산다는 것은 소모하는 것, 나는 내 몸과 마음과 모든 것을 죽는 날까지 그림을 위해 다 써버려야겠다. 남는 시간은 술로 휴식하면서. 내가 오로지 확실하게 알고 믿는 것은 이것뿐이다."

이런 힘은 어디서 왔나? 그에 의하면 그림은 '그려지는 것이 아니라 툭툭 튀어나오는 것'이란다. 작가는 "그런 그림을 그리려면 내면이 맑은 바다처럼 순수하게 비어 있어야 하고, 마음은 밝은 거울이 되어야 한다'라고 말한다. 또 '나의 생각이란 뭐 특이한 게 아니다. 외부에서 오는 여러 가지 형식(form)을 재구성하는 일이다"라고 덧붙인다.

가족 연작을 그리다

▲장욱진 I '가족' 캔버스에 유화 물감, 6.8×18cm 1955. 이번 전시를 계기로 다시 발굴하다 그리고 국립현대미술관 소장품이 되다 ⓒ 국립현대미술관

▲장욱진 I '가족' 캔버스에 유화 물감 33×24cm 1970. 개인소장. 장욱진은 30 여점 가족 연작을 그리다 그 중 하나이다. ⓒ 국립현대미술관

국립현대미술관은 이번 전시를 준비하는 과정에서 장욱진 '가족' 연작 중 1955년 작 '가족'을 발굴했다. 생전에 장욱진은 30여 점 '가족' 연작을 즐겨 그렸다. 인기가 높았다. 그해 이 작품이 1964년 반도화랑에서 열린 그의 첫 개인전에서 일본 소장가에게 팔렸다.

그 이후 가족은 이 작품을 가시적으로 볼 수 없게 되자 그리워했다. 그런데 이번 회고전을 맡은 '배원정' 국립현대미술관 학예사가 이 작품의 행방을 찾아 발 벗고 나섰다. 이 작품의 원소장자는 돌아가셨고, 그의 아들 '시오자와 슌이치(塩澤俊一)'를 찾아냈다. 그는 오사카 근교에 살고 있었다. 우여곡절 끝에 그의 집 낡은 벽장에서 이 작품을 찾아냈다고 한다.

마을과 사찰을 그리다

▲장욱진 I '마을' 종이에 유화 물감 26,3×36.7cm 1951 국립현대미술관 이건희 컬렉션 ⓒ 김형순

장욱진은 한국인의 마음속 고향인 마을을 그렸다. 아이는 마을이 키운다는 말처럼, 마을이란 당연히 공동체를 암시한다. 이 공동체가 더 확장하면 지구촌이 된다. 여기에 등장하는 개와 소, 나무와 사람에게는 높낮이가 없다. 그냥 모두가 하나로 평등하다. 평화로운 마을이다. 낙원이 따로 없다. 한국인은 내세보다 이런 현세를 더 즐기지 않나.

그는 또 사찰을 그렸다. 여기에는 우리만의 불교관이 축약돼 있다. 사찰은 한국식 사찰의 전형인 4개 건물이 하나의 마당을 형성하는 방식(4동중)으로 그렸다. 왼쪽에는 종루(鍾樓)와 느티나무, 오른쪽에는 천왕문(天王門)·금강문(金剛門)과 소나무가 보인다. 여기에 '산신령·칠성신·덕성신'을 모시는 '삼성각(三聖閣)'도 눈에 들어온다. 아이가 그린 것 같은 분위기다.

▲장욱진 I '사찰' 캔버스에 유화 물감 30×40cm 1977. 개인소장 ⓒ 김형순

장욱진의 장녀 '장경수 관장(경운박물관 관장)'과 짧은 인터뷰에서 아버지에게는 찾아오는 스님이 많았는데 장욱진은 그들에게 거침없이 "중놈이 되지 말고 깨달은 자가 되라고" 했단다. 따님이 이 말을 듣다가 "아버님 그러지 마세요!" 해도 막무가내였다고. 그만큼 장욱진은 곧은 성격이었다. 한국 불교가 사회의 등불이 되길 간절히 바란 것 같다.

이런 일화에서 우리는 그의 기질을 본다. 불의한 것에 참지 못하는 성격인가. 그는 "저항정신은 나의 존재의 근간이다. 나는 어김없이 언제나 어디서나 저항의 연속이었다"라고 말한다. 그는 부지런한 새벽형 인간으로 만사에 철저했던 것 같다. 하지만 그는 일상의 고단함은 고맙게 받아들였다. 그게 자신을 충만하게 만든다고 믿었다.

장욱진 작가 소개

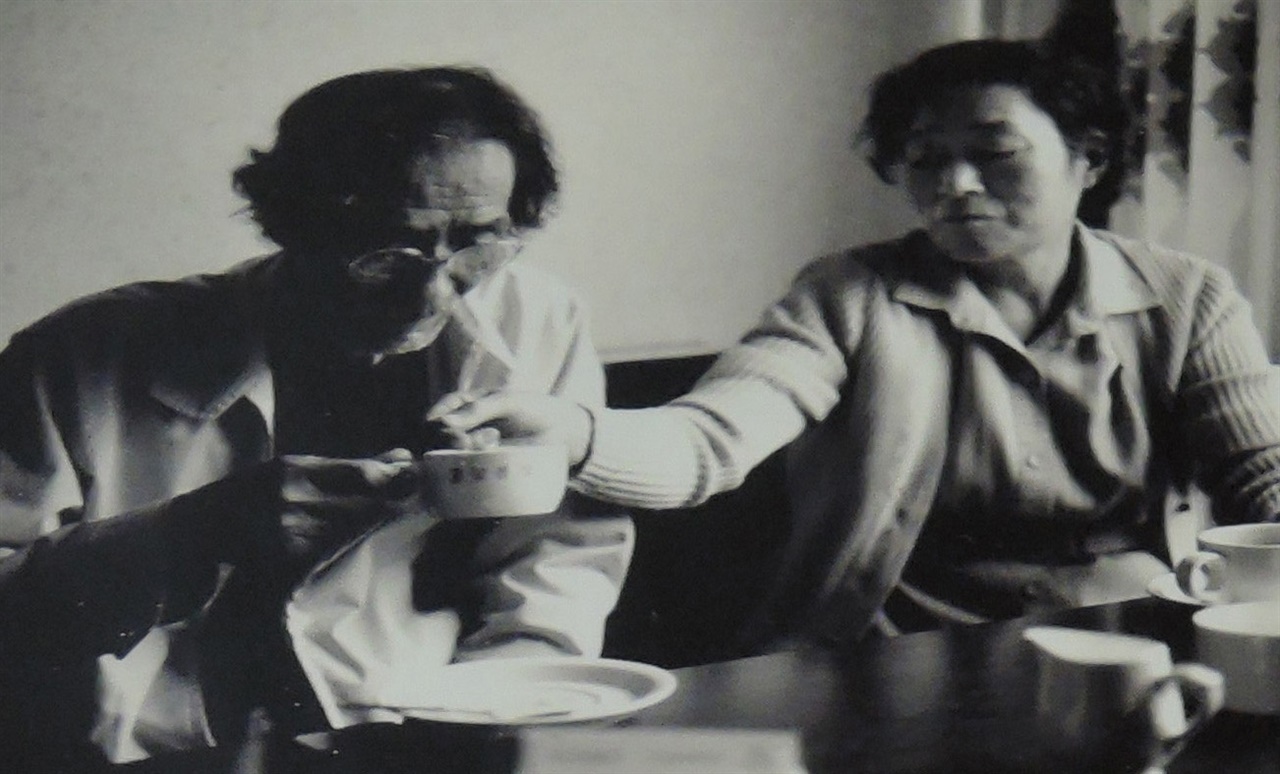

▲장욱진과 아내 이순경의 모습 장욱진 미술문화재단 ⓒ 장욱진 마술문화재단

장욱진 작가는 1917년 11월 26일(양력 1918년 1월 8일) 충남 연기군 동면에서 태어났다. 1938년 동아일보 주최 '제7회 전조선남녀학생작품전'에서 입상하다. 일본 도쿄제국미술학교서양학과 입학하다. 1940년 '제19회 조선미술전람회'에서 입선하다. 1941년 이병도 박사 맏딸 '이순경(李舜卿, 1920~2022)'과 결혼하다. 1945년 국립박물관 진열과 취직하다.

1954년 서울대 미대 조교수 취임하다. '제3회 국전'에 입선. 1964년 첫 개인전 반도화랑'에서 열다. 1970년 '제19회 국전'에 초대작가로 참여하다. 1980년 수안보 화실 생활 시작하다. 1982년 미국 LA 스코프갤러리에서 개인전을열다. 1983년 유럽 여행하다. 1989년 미국 뉴저지 예술·과학박물관에서 '한국현대미술전'에 초대받다. 1990년 한국병원에서 타계하다.

덧붙이는 글 | 전시에 대한 더 자세한 내용은 홈페이지 참고 https://www.mmca.go.kr/