▲자택 마당에서 웃음 짓고 있는 정영자씨(오른쪽)와 글공부 선생님 김지문 대표의 모습. ⓒ 충북인뉴스

"그때는 다들 그렇게 살았지. 글공부는 고사하고 초등학교에 다닐 수 있을 거란 기대마저 하지 못했어요."

정영자씨(68)는 지난날을 이렇게 회상했다.

"9살 때부터 동생을 업어 키우며 이복동생들을 돌봐왔어요. 물지게를 이고 장작도 패오고 집안의 궂은일을 다 해야만 밥을 먹을 수 있었어요. 딸 넷과 아들 둘을 다 키우고 지금껏 농사일도 쉬지 않고 해왔죠."

매일같이 밭을 가꾸며 부지런히 농부로서의 삶을 살아온 정영자씨는 "60살 넘도록 이제껏 글을 읽고 쓰는 법조차 배울 겨를이 없었다"고 했다.

'살아오면서 자녀들에게 책 한 권 읽어주지 못한 것'이 한이었던 그는 2019년 글을 배우기 시작해 올해 10월에는 400쪽이 넘는 분량의 책을 손수 써냈다.

가정의 평화를 바라는 글, 자녀와 손자에게 전하고 싶은 자신의 기억을 한 글자 한 글자 써 내려간 시간이 자그마치 5년이다.

"68년 인생 처음으로 글을 읽고 쓸 수 있게 됐으니 얼마나 좋겠어요. 하늘을 나는 것 같지. 글을 배우고 나니 뭐든 할 수 있을 것 같고 긍정적으로 생각하게 됐어요."

정영자씨에게 2019년 4월은 잊을 수 없는 순간이다. 첫 글공부를 시작한 그 날이 '글을 통해 마음으로 쌓아온 말과 생각을 표현하는 방법을 찾아낸 날'이라고 소개했다.

"가족의 격려에 용기 얻어 배운 한글"

▲정영자씨가 자택에서 한글을 배우고 있다. (사진=김지문 대표) ⓒ 충북인뉴스

충북 청주시 송절동 자택에서 만난 정영자씨는 자수가 수 놓인 천을 목에 두른 채 환하게 웃음지으며 손님을 맞이했다.

그의 '글공부 선생님'인 청주아동두뇌개발연구센터(이하 아동연구센터) 김지문 대표는 "정직하게 일하고 베풀고 살아야 한다는 친아버지의 가르침처럼 꾸준히 성실하고 강직하게 살아오신 분"이라고 소개했다.

자택에 들어서자 정영자씨는 김지문 대표에게 두 손 가득 직접 기른 고구마와 옥수수 등 선물을 먼저 전했다. 김지문 대표의 소개처럼 그의 소탈하고 순수한 농부의 인심이 보였다.

매일같이 새벽 5시면 밭에 나가 농사를 짓고 일손을 돕는다는 정영자씨.

밥을 차리고 집안일을 마치면 정오가 가까워진다. 농부로서 생활이 몸에 배어 있다 보니 일을 쉽게 줄이지 못했다. 바쁘게 삶을 살아오면서도 배우고자 하는 마음은 컸다고.

"배운 사람을 보면 부럽고, 배우고 싶다는 생각은 있었지만 쉽게 마음먹지 못했어요. 머리 좋은 사람들이야 어깨너머로 슬쩍슬쩍 보면서도 잘 배운다고 하는데, 저는 그렇지 않았거든요. 한글을 배우겠다고 마음을 먹자 모든 글을 다 깨우친 것처럼 마음이 들떴어요."

그는 "격려하고 응원해준 남편과 글을 가르쳐주신 김지문 선생님 덕분"에 글을 배우고 책을 완성할 수 있었다고 이야기했다. 무엇보다도 배우고자 하는 마음을 포기하지 않았던 정영자\씨의 의지가 가장 컸다.

아동연구센터에서 한글을 배우던 손자를 보며 '나도 한글을 배워볼까?'하는 마음이 들던 중에 며느리의 권유로 김지문 대표와의 인연이 시작됐다.

시간을 내서 센터를 방문하기 어려웠던 그를 위해 김지문 대표는 매주 2번 오전마다 정영자씨의 자택을 방문해 공부를 도왔다.

농사짓듯 배움도 '꾸준히 성실하게'

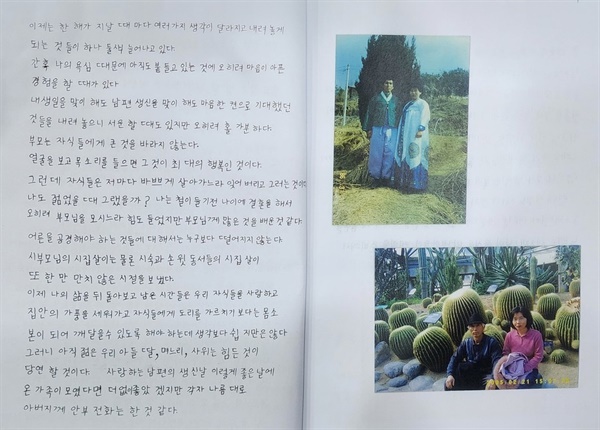

▲정영자씨가 쓴 책 '이범학과 정영자의 아름다운 인생이야기' 내용 중 '일흔다섯 번째 생신날' ⓒ 충북인뉴스

"처음엔 많이 망설였어요. 새벽부터 밭에 나가고 일할 게 얼마나 많은데 공부를 할 수 있을까 했죠. 우리 신랑한테 '나, 글 좀 배워야겠소'라고 이야기하자 선뜻 배우라고 하더라고요. 신랑에게는 너무 미안했지. 내가 농사를 걱정하니까 '내가 일을 더 하면 되지 않겠느냐'고 배려해줬어요."

한글을 배우고 가장 처음 쓴 글은 분가한 아들을 보고 싶은 마음을 담은 글이었다. 밭에 나가 식사를 챙긴 일, 농작물을 가꾸면서 든 생각 등 일기 형식의 글을 쓰며 한글을 익혔다.

김지문 대표는 "언젠가 정영자 선생님이 밭에서 있던 일을 설명하는데 시적 감수성이 남다르다고 느껴졌다"며 "'글을 배우니 기분이 날아갈 것 같다. 농사일을 나가서도 즐거워서 작물들과 대화를 나눈다'고 말하는 표정이 무척 인상적이었다"라고 이야기했다.

한글 공부로 시작했던 수업이었지만 김지문 대표는 정영자씨의 문학적 감수성을 표현할 수 있는 방법을 고민했다. 단순한 한글 공부가 아닌 정영자씨의 삶과 가족에 대한 마음을 글로 풀어 책으로 만들 수 있도록 제안했다.

김 대표는 "배운 글자를 반복해서 연습하고 글을 쓰다 보니 자정이 지나 밤을 꼬박 새운적도 많으셨다"라며 "꾸벅꾸벅 졸면서도 책이 완성될 때까지 끝까지 포기하지 않는 모습이 대단했다. 배움에 대한 순수한 열망이 얼마나 큰가를 느낄 수 있었다"라고 덧붙였다.

정영자씨는 몰랐던 단어와 한글을 배워가면서 새벽 2~4시까지 밤을 새워가며 공부하고 글을 썼다. 선잠을 자다 밭을 나가야 할 때는 일어나기도 힘들 만큼 피로했지만 '내가 배운다고 시작했으니 끝까지 해내야지'라는 마음으로 책을 완성했다.

"나도 할 수 있었다, 용기 내 도전해봤으면"

▲정영자씨. ⓒ 충북인뉴스

책에는 ▲친정·자녀·시댁 등 가족들과의 기억과 일상 ▲우애 ▲밥상머리 교육 ▲간장·된장·고추장 담는 법 등 자녀들에게 전하고 싶은 지혜와 가문과 형제간의 우애를 소중히 여기길 바라는 마음을 담았다.

그는 "부모로서 훌륭한 인격을 갖추지 못했다 하더라도 소박한 삶의 지혜를 그들이 기억하고 배웠으면 하는 간절한 소망을 담아 글을 썼다"고 설명했다.

"한글을 배우고 책을 쓰는 게 얼마나 대단한 일이라고 책이 완성될 때까지 주변에 알리지도 않았어요. 완성된 책을 가족과 지인에게 보여줬을 때 '글 잘 봤다', '대단하다'는 말을 듣고 그간의 피로가 모두 가실 정도로 마음이 붕 뜨고 행복했죠."

정영자씨는 "새로운 삶을 살게 된 것처럼 모든 일이 긍정적으로 느껴지고 웃음이 난다"며 책을 쓰기 전과 후의 시각이 전혀 다르다고 이야기했다.

글을 읽고 쓸 수 있게 되면서 2020년도엔 부녀회장직에도 도전하는 등 선택의 폭이 넓어졌다. 이제는 농업기술센터에서 여는 수업에도 참여하고 수학과 영어 등을 배우면서 초등학교 검정고시를 준비하고 있다.

자신감이 커지자 더 많은 것을 배우고 싶은 마음도 생겼다.

"이제는 남편이 더 배우라고 성화일 정도로 남편이 굉장히 흡족해했어요. 피아노 같은 악기도 배우고 싶고 다음 책으론 시집을 써보고 싶어요."

정영자씨는 그 시절 자신과 같이 스스로를 돌보지 못하고 가족을 위해 살아온 또래 여성들에게 '나도 할 수 있었다'고 응원의 말을 전했다.

"저와 같이 글을 배우지 못한 또래 여성들을 보면 마음이 시릴 정도로 안타깝죠. 집안 살림이 삶의 지혜가 얼마나 필요한 일인데 위축되지 않고 배우고, 도전해봤으면 좋겠어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.