올해 초등학교 4학년이 되는 아들을 위해 4학년 1학기 수학익힘 책을 사서 방학 기간 함께 풀었다. 오늘 아침엔 세 자릿수 나누기 한 자릿수 복습을 하며 언성을 높이다가 기어이 아들 눈에서 눈물을 뽑고야 말았다.

내 아이 공부만큼은 인내심과 지켜보기를 통해 '나는 좀 다른 엄마'로 학습지도를 하겠다던 연초 다짐은 '모래 위의 성'이 돼 버렸다. 독립심과 자발적 학습 동기를 외치던 내가 선행학습을 실천하는 악바리 학부모가 돼 있을 줄이야...

▲방학 때마다 수학익힘책을 사서 아이와 함께 복습과 예습을 하고 있다. 이번 겨울방학 때도 4학년 1학기 수학익힘책을 풀었다. ⓒ 임혜은

그러나, 굳이, 변명 좀 하자면, 1학년 때 아이 담임 선생님과의 전화 통화를 상기할 필요가 있다.

"OOO 어머님이시죠? 다름이 아니라, OO가 이번 여름방학 때 검사를 받아보는 게 좋을 것 같아서요."

그때의 경험은 나의 육아 및 인생철학에 지각변동을 가져왔다. 통화의 요지는 아이가 산만하고 집중을 잘 못하니, 발달검사를 통해 전문가의 진단을 받아보라는 것이었다. 그동안 또래 엄마들이나 미디어를 통해 들었던 ADHD. 내 아이와는 무관할 것 같았던 그 증상인지 확인해야 한다고 생각하니 만감이 교차했다. 평소 학습보다는 놀이나 자연생태 체험을 접하게 한지라 '내가 뭘 잘 못 키웠나' 하는 후회가 밀려왔다.

그해 8월, 나는 아이를 데리고 소아청소년전문 정신건강의학과 진료를 받고 바로 종합검사를 예약했다. 비급여 검사로, 30만 원대의 거금을 들였다. 한국웩슬러아동지능검사(K-WISC-V)를 비롯해 BGT, SMS, CARS, CAT 등 총 13개 검사를 실시했다. 검사는 정신건강임상심리 1급 자격을 보유한 심리전문가와 함께 2~3시간 정도 진행됐다(보호자 없이 아이만 들어가 검사를 받는 만큼, 당일 아이의 컨디션 관리가 무엇보다 중요하다).

검사 결과 지능지표점수는 평균 이하였다. 언어이해 지표만 '평균 상'인 111이 나왔고, 유동추동‧시공간‧처리속도 등의 지표는 80 이하로 대부분 '낮음'이었다. 자폐적 특성은 없으나, 불균형적이고 비효율적인 인지기능의 발달로 인해 대인관계가 어려울 수 있다는 의견도 있었다.

아주 어릴 때부터 "애가 어찌 이리 말을 잘하냐", "어려운 단어를 많이 알아, 마치 어른과 대화하는 것 같다", "책을 참 많이 읽었나 보다" 등의 얘기를 들어서 솔직히 똑똑한 줄 알았다. 무릇 초등학교 입학생은 (받침 들어간 글자는 어려워하는 정도의) '가나다라' 읽고 쓰기와 한 자릿수 더하기 한 자릿수 정도만 알고 들어가도 괜찮다고 생각했다. 하지만 대부분 '기본 선행'은 챙겨서 입학시킨다는 걸 나중에야 알게 됐다.

검사 결과를 들으러 가는 날, 결과지 어디에도 ADHD라는 말은 없었다. 진료 의사도 이 건에 대해서는 명쾌한 답을 내려주지 않았다. 다만 '경계선 지능'이라고만 했다. 그리고 장기간 약물 처방이 필요하니, 상의해 본 후 다시 오라고 했다.

남편과 나는 좀 더 알아보고자 진료 잘 보기로 소문난 다른 병원을 찾았다. 그곳 의사도 결과지를 토대로 '앞으로 험난할 것'이라고 했지만, 60대의 관록 때문인지 상담시간 내내 많은 위로가 됐다. 이후 몇 개월간 아동발달센터의 상담과 치료도 받았다. 하지만 평소 놀 궁리나 하고, 게임할 때도 자기한테 유리하게 판을 이끄는 걸 보면서 저 '잔머리지수'는 정녕 지능이 아니란 말인가 헷갈리기도 했다. 지금이야 웃으며 말하지만, 그 당시 나는 '서 말'의 눈물을 흘렸던 것 같다.

아이는 1학년 2학기 말에 보충학습 반에 들어갔다. 별도 학습지도가 필요한 소수 아이들만 따로 모아 국어와 수학 문제지를 푸는 과정이었다. 그래서 그해 겨울방학부터 '엄마표' 선행학습을 시작하게 된 것이다. 수학은 어려운 문제집보다는 교과 위주로, 국어는 받아쓰기와 독서를 통해, 영어는 화상과 영상 콘텐츠로 공부했다.

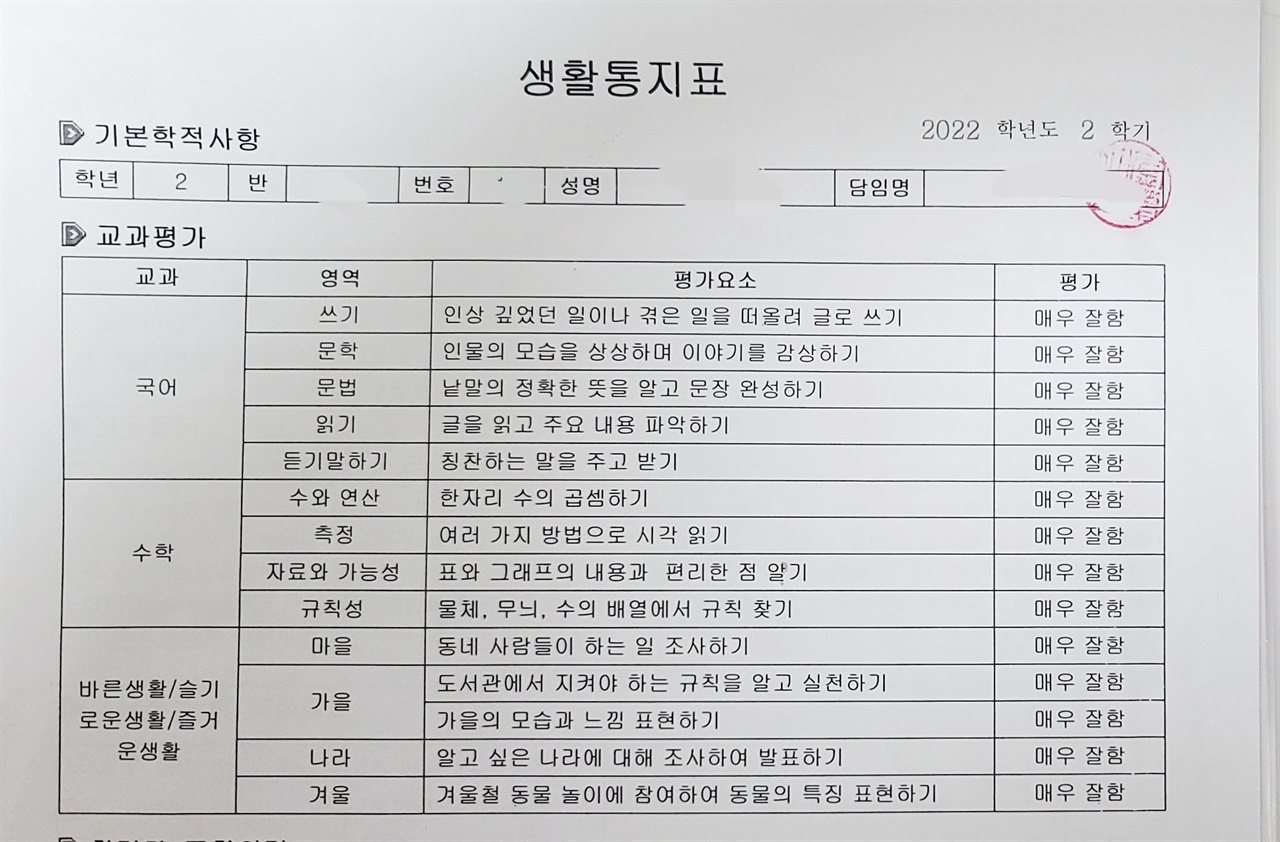

▲2학년 생활통지표의 전영역 교과평가 ‘매우잘함’은 나에게 뭉클한 안도감을 주었다. 3학년 때는 ‘매우잘함’이 아니더라도 그러려니 했다. 다행히 교우관계나 사회성 면에서는 큰 탈 없이 커주어 고맙기만 하다. ⓒ 임혜은

이후 2학년부터 아이는 수업 시간에 자신감을 갖게 됐다. 다행히 공부에도 재미를 붙였다. 방학 때마다 공부하느라 힘들어했지만, 지금은 아이가 먼저 요구해올 정도로 스스로 '필요성'을 인지하고 있었다. 그리고 받게 된 2학년 생활통지표의 전영역 교과평가 '매우잘함'은 나에게 뭉클한 안도감을 줬다. 3학년 때는 '매우잘함'이 아니더라도 그러려니 했다. 다행히 교우관계나 사회성 면에서는 큰 탈 없이 커주어 고맙기만 하다.

올해는 큰 결심을 했다. 이번 여름방학부터는 '엄마 교사'를 하지 않기로 했다. 그 대신 학원을 보낼까 한다. 학원을 가지 않으니 방과후 놀 친구가 없다는 점도 한몫 거들었다. '한국에서 아이 키우기'란 정말 이율배반적 현상이 공존한다.

"학교 가는 게 지옥이에요."

1학년 3, 4월경 아이가 내게 여러 번 했던 말이다. 갑자기 바뀐 교실 환경과 딱딱한 수업 분위기로 인한 적응 현상으로 치부하고 "원래 다 그런 거야"라며 대수롭지 않게 답해줬다. "엄마, 오늘 학교 안 가면 안 돼요?"라고 물으면 버릇 들까봐 엄하게 한소리 하고 등을 떠밀었다. 그렇게 2학년이 된 어느 날 "이제 학교 가는 거 견딜만해요. 근데 작년에는 정말 정말 싫었어요"라고 말하며 눈물을 글썽였다.

평소 활동량이 많고 '좋고 싫음'이 분명한 아이는 학교생활이 무지막지하게 싫었던 모양이다. 그때 조금 더 아이의 마음을 받아줬더라면, 유치원 때 자주 들른 공원에 가서 하루쯤 시원하게 놀아줬더라면... 수업시간 삐딱하게 앉아 창밖만 바라봤을 아이를 떠올리니 가슴이 아려왔다.

▲유치원 때 자주 들른 집 앞 공원. 흙을 파기도 하고, 곤충을 관찰하며 시간 가는 줄 모르고 놀았다. 비비탄 총알을 콩알인 줄 알고 새들이 먹으면 안 된다며 반나절 동안 주웠던 기억도 새록새록하다. ⓒ 임혜은

솔직히 지난해까지만 해도 재검사를 받아볼까 생각했다. 하지만 그러지 않았다. 당시 약물치료를 받지 않은 것도 다행이라고 여긴다. 어쩌면 나는 내 아이를 믿기보다, 검사결과지의 '숫자'를 믿었던 건 아닐까. 이제부터는 평균점수에 연연하지 않기로 했다. 그냥 못하는 건 못하는 대로, 잘하는 게 있으면 있는 대로 받아들이기로 했다. '성장'에는 차이가 있을 뿐, 등급은 존재하지 않으니까. 내 아이는 '느리지만' 아주 잘 크고 있으니까.