나는 여행을 좋아한다. 일 년에 한 번은 머나먼 곳 유럽을 찾고, 일 년에 네 번은 가까운 남도를 찾는다. 사람이 지상에 머물다 갈 시간은 길지 않다. 이 땅별의 좋은 곳을 다 보지 못하고 죽는다면 얼마나 애석한 일인가. 누가 나에게 여행을 떠나자고 제안하면 나는 조건 없이 동의한다. 시간이 있든 없든, 거시기가 있든 없든...

최근엔 전북 고창으로 여행을 떠났다. 동학농민혁명의 전적지를 보기 위함이요, 전봉준을 만나러 가는 여행이었다. 이 길은 나에게 생소하지 않다. 1991년이었을까? 돌이켜 보니 역사학자 이이화 선생이 안내하는 동학 탐방 차량에 동승한 적이 있다.

▲전봉준 생가터에서 ⓒ 황광우

40년 전 광주민중항쟁을 '광주사태'라고 불렀듯이, 오랫동안 동학농민혁명을 동학난(亂)이라 불렀다. 일본 총독부는 동학을 적대시했다. 일본은 동학의 후손들을 '적괴의 자손'으로 지목해 평생 감시의 대상으로 삼았다. 동학의 후손들은 조상의 이야기를 비밀에 부쳤다.

그러다가 1987년 6월 항쟁이 일어나고 민주화운동이 역사의 대세가 되면서부터 동학의 자손들은 자신의 아픈 이야기를 드러내기 시작했다. 역사에서 현재와 과거가 얼마나 긴밀하게 연관돼 있는지 나는 그때 처음 알았다. 지금 우리는 동학농민혁명의 전적지를 방문하고 있지만 동학 사람들이 신원되기까지 100년의 시간이 흘렀다.

남도의 역사 여행 해설을 맡은 이는 노성태 남도역사연구원 원장이다. 해박하고도 간결한 해설이 일품이다. 때는 춘삼월이라 차창 밖으로는 개나리와 목련이 만발했고, 아직 때가 아님에도 불구하고 벚꽃마저 얼굴을 내밀고 있었다.

아는 만큼 보이더라

광주에서 정읍은 엎어지면 코가 닿을 거리이다. 첫 방문지는 정읍에 있는 전봉준 생가터였다. '새야 새야 파랑새야'를 새긴 돌이 우리를 반겨줬다. 어릴 적 암송했던 민요는 언제 불러도 정겹다. '새야 새야 파랑새야 녹두밭에 앉지 마라 녹두꽃이 떨어지면 청포장수 울고 간다'.

그런데 돌에 새긴 가사가 새로웠다. '새야 새야 파랑새야 전주 고부 녹두새야 어서 바삐 날아가라 댓잎 솔잎 푸르다고 하절인 줄 알았더니 백설이 펄펄 엄동설한 되었구나' 가사의 하절(夏節)은 아마도 여름을 뜻하는 한자일 것이다.

버스는 이내 고창의 무장으로 우리를 옮겨놓았다. 무장이라... 무주·진안·장수를 합한 지명 '무진장'은 들어봤으나 무장(茂長)은 생소했다. 무장은 고창군에 속한 작은 마을인데 그곳의 읍성(茂長邑城)과 객사(茂長客舍)가 볼만한 곳이다.

▲무장읍성 ⓒ 황광우

버스에서 내리자 읍성이 우리를 맞이해줬다. 순천의 낙안읍성처럼, 무장읍성도 옴팍한 요새 모양을 하고 있었다. 자그만 돌들로 성을 쌓은 것이 귀여웠다. 성의 입구엔 원래 해자가 있었는데, 병자호란 당시 삼전도 굴욕을 겪으면서 해자를 메웠다고 한다.

입구를 지나 돌아가니 무장의 객사 송사지관(松沙之館)이 우뚝 서 있었다. 터를 잡고 앉아 있는 자태가 자못 장중했다. 안동에서 온 고건축 전문가 허경도 박사는 이렇게 풀이했다. "저기 객사를 떠받치고 있는 돌들을 월대(越臺)라고 하는데요, 돌과 돌의 틈새를 보세요. 돌이 아주 정교하잖아요. 이처럼 공을 들여 지은 객사는 찾아보기 힘듭니다." 아는 만큼 보인다더니, 전문가의 풀이를 듣고서야 월대의 돌들이 보이기 시작했다.

▲무장읍성 송사지관 ⓒ 황광우

터는 광활했다. 야트막한 야산이 어머니 품처럼 아늑했다. 햇볕은 따스했고, 봄바람은 까칠했다. 성이라고 하기엔 너무 부드러운 곳, 야유회를 즐기기에 딱 좋은 곳이었다. 유럽의 성은 침공할 수 없는 요새이지만, 무장의 읍성은 누구에게나 문을 열어놓은 놀이터였나 보다. 이 좋은 곳을 왜 이제야 오게 됐을까? 혼자서 '나성(로스앤젤레스)에 오면 편지를 쓰세요'라는 노랫말을 개사해 봤다. '고창에 오면 무장 읍성을 찾으세요.'

정치인들이 꼭 새겨들어야 할 말

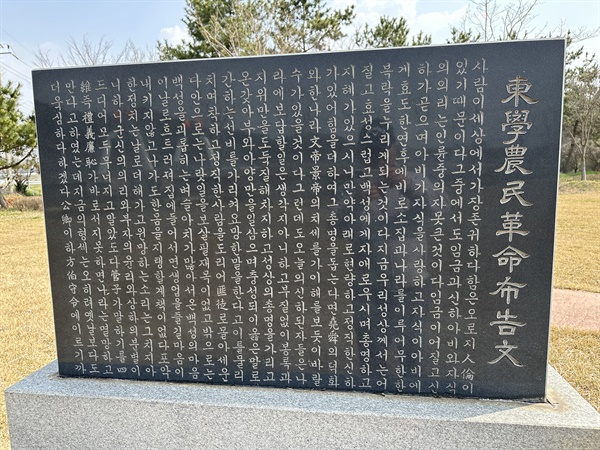

이어 버스는 고창군 공음리에 있는 '동학농민혁명 발상지'를 찾았다. 1894년 3월 20일 동학혁명군은 이곳에서 기포(1차 봉기)했다. 돌에 새긴 '창의문'이 반가웠다. 나는 젊은 시절 저 창의문을 암송하며 다녔다. 1985년, '들어라 역사의 외침을' 쓰면서 창의문을 쉽게 풀어 인용한 적이 있다.

"중앙의 고관대작이나 지방의 벼슬아치에 이르기까지 국가의 위태는 생각하지 않고, 내 몸 내 집을 살찌게 할 계략에만 눈이 어두워, 벼슬을 돈벌이로 볼 뿐이며"로 이어지는 창의문의 문구는 오늘에도 여전히 유효하다. 중앙의 장차관과 국회의원, 지방의 시장과 교육감들이 꼭 새겨들어야 말이다.

▲동학농민혁명 포고문 ⓒ 황광우

창의문 끝에 기록된 세 이름이 인상적이었다. 전봉준(全琫準), 손화중(孫和中), 김개남(金開南)... 공음리 유적지엔 세 분의 혁명가들을 기념해 저만치 세 그루의 소나무가 서 있었다. 동학농민혁명에 참여한 분들이 어찌 이 세 사람뿐이겠는가? 40만 명의 농민들이 땀과 피를 흘려 일군 민중의 역사였다.

이제 가는 곳은 부안의 백산이다. 이곳에서 혁명군은 출정식을 가졌다. '앉으면 죽산, 서면 백산'이라는 말로 유명하다. 1만 대오가 죽창을 손에 쥐고 궐기한 모습이 눈에 선하다.

백산에 오면 시인 김남주를 떠올리지 않을 수 없다. 1972년 10월 17일, 박정희는 탱크를 앞세워 국회를 점령했다. 이 뉴스가 라디오 전파를 타고 해남에서 아버지의 농삿일을 돕던 한 청년에게 전해졌다. 청년은 손에 쥐고 있던 삽자루를 집어 던지고 "이런 싸가지 없는 새끼가 다 있나" 뱉은 후 바로 광주로 올라갔다. 친구 이강을 불러내어 모의했다. 둘은 결의했다. 독재자 박정희를 심판하는 지하신문을 발간하기로 작심했다. 이 청년의 이름이 김남주였다.

▲동학혁명백산창의비 ⓒ 황광우

김남주와 이강은 거사를 위한 세리머니로서 백산을 찾았다. 두 청년은 백산에 올라 격문을 읽었다. "우리가 의를 들어 차(此)에 지(至)함은 창생을 도탄 중에서 건지고 국가를 반석 위에다 두자 함이라. 안으로는 탐학한 관리의 머리를 버히고 밖으로는 횡포한 강적의 무리를 구축하자 함이다." 김남주는 키가 작은 것이 녹두장군을 딱 닮았다. 김남주에게 격문은 최고의 시였고, 시인에게 전봉준은 혁명의 화신이었다.

이 사건으로 감옥에 간 김남주는 출소해 농민운동의 새 판을 벌였다. 황석영과 함께 정광훈, 윤시현 등과 놀았다. 그때 한 편의 노래를 창작했다. '황토현에 부치는 노래'다. "한 시대의 아픔을 온몸으로 껴안고 피투성이로 싸웠던 사람 누구보다도 자기 시대를 가장 격정적으로 노래하고 싸우고 한 시대와 더불어 사라지는데 기꺼이 동의했던 사람".

▲동학농민혁명군상 ⓒ 황광우

이어 버스는 정읍에 있는 황토현 전적지로 달려갔다. 야트막한 야산 깊숙한 곳에 황토현 전적지는 숨어 있었다. 그곳 기념관 내부에 설치된 동학혁명군 조각상은 가히 일품이었다. 나는 조각상 안으로 들어가 어른들과 함께 궐기한 꼬마 아이를 살펴보았다. 1987년 이한열 장례식 때 시청 앞에 모인 100만 대오가 떠올랐다. 대구에서 온 김달수는 젊은 날의 추억이 떠오르는지 느닷없이 목청을 높였다. 죽창가를 부르는 것이었다.

"이 두메는 날라와 더불어 꽃이 되자 하네. 피어 눈물로 고여 발등에서 갈라지는 녹두꽃이 되자 하네. 이 고을은 반란이 되자 하네. 청송녹죽 가슴으로 꽂히는 죽창이 되자 하네 죽창이."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 인문연구원 동고송 상임이사입니다.