"내 삶에서 일어났던 모든 일에 화해를 청합니다."

1996년 노벨문학상 수상자, 폴란드 시인 비스와바 쉼보르스카의 유언이다. 죽음을 목전에 두었던 그녀는 자신의 미완성 유작이 될 마지막 원고에 "충분하다"라는 제목을 붙였다고 한다.

"충분하다"는 모자람 없이 넉넉하다는 뜻이며 무엇도 바라지 않고 무엇도 원하지 않는 상태다. 있는 그대로 만족스러운 이 감정은 무엇에도 얽매이지 않는 자유로움을 닮았다. <그리스인 조르바>를 쓴 카잔차키스가 죽기 전에 했다던 "나는 아무것도 원하지 않는다. 나는 아무것도 두렵지 않다. 나는 자유다"라는 말과 결이 같다.

생의 막바지, 영혼을 채운 충분함

'충분하다'는 감정은 자유로움을 전제하는 해방이기 때문이다. 죽음을 앞둔 생의 막바지에서 그녀의 영혼을 가득 채운 충분감은 어떤 빛깔이었을까.

그녀가 남긴, 사후에 나온 유고시집 <충분하다>를 통해 전해지는 위안에는 그래서인지 깊은 치유의 힘이 있다.

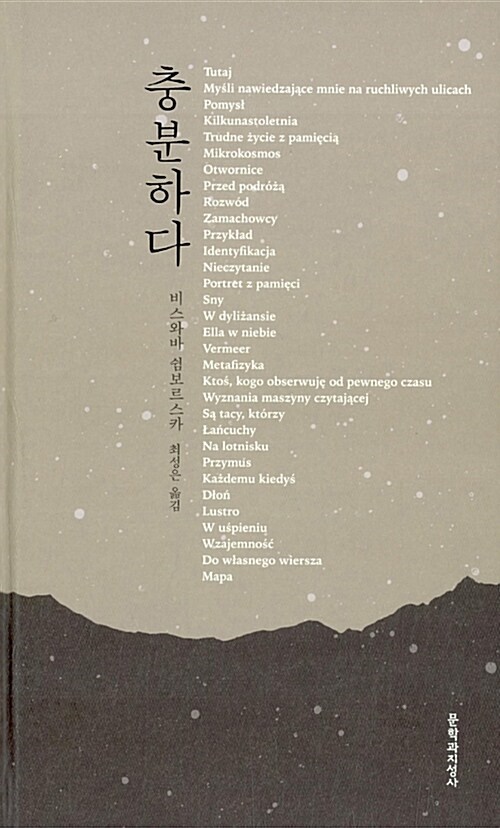

▲충분하다비스와바 쉼보르스카 ⓒ 문학과 지성사

"그 애의 초라한 손목시계 위에서 / 시간은 여전히 싸구려인 데다 불안정하다. / 내 시간은 훨씬 값비싸고, 정확한 데 반해.// 작별의 인사도 없는 짧은 미소, / 아무런 감흥도 없다. // 그러다 마침내 그 애가 사라지던 순간, 서두르다 그만 목도리를 두고 갔다.// 천연 모직에다/ 줄무늬 패턴, / 그 애를 위해 / 우리 엄마가 코바늘로 뜬 목도리. // 그걸 나는 아직도 간직하고 있다." (십 대 소녀, 중에서)

물건에는 물건 속에 담긴 이야기가 들어있다. 엄마가 떠 준 목도리 속에 어린 시절의 그녀와, 어린 그녀를 위해 목도리를 짜던 젊은 엄마가 새겨져 있었을 것이다. 문득문득 떠오르는 지난날의 기억은 작별 인사도 없이 짧은 미소로 금세 사라져 버리지만, 곁에 남아있는 목도리는 지나온 삶을 간직하며 그녀를 감싸주었나 보다.

내 방 책장 두 번째 칸에도 그녀의 목도리와 같은 물건이 놓여있다. 화사한 유채꽃밭에서 찍은 우리 엄마 사진이 그것이다.

"아이들에겐 첫 번째 세상의 종말 / 고양이에겐 새로운 남자 주인 / 개에겐 새로운 여자 주인의 등장 / 가구에겐 계단과 쿵쾅거림, 차량과 운송. / 벽에겐 그림을 떼고 난 뒤 드러나는 선명한 네모자국/" (이혼, 중에서)

1948년 4월, 25살이었던 쉼보르스카는 시인 아담 브워데크와 결혼했고, 6년 만에 이혼했다. 이혼 후에도 둘의 관계는 계속 이어졌다고 한다. 아담은 그녀의 시에 대한 첫 번째 비평가였으며 그녀의 미발표 시를 읽는 가까운 사람으로 지냈다. 쉼보르스카는 그의 의견을 매우 소중히 여겼다고 한다.

이혼이 정말 그림을 떼고 난 뒤 드러나는 선명한 네모자국 정도로 볼 사건은 아니겠으나, 어쩌면 그런 네모자국일 뿐일지도 모른다는 유머러스한 발상에서 웃음이 났다. 실제로 본 적은 없으나, 왠지 모르게 아담 브워데크와 비스와바 쉼보르스카는 소설책과 시집을 나눠가지고, 자동차는 누구의 소유로 남길지 의논한 후, 서로의 앞날을 축복하며 웃으며 헤어졌을 것 같긴 하다.

반복되는 고단한 일상을 살아내는 이들

비스와바의 시집을 읽으며 그 무엇 하나 좋지 아니한 시편이 없었지만, 두 번 읽고, 세 번 읽고, 읽고 또 읽을 때마다 내 영혼에 전율을 주는 시는 "베르메르"다.

"레이크스 미술관의 이 여인이 / 세심하게 화폭에 옮겨진 고요와 집중 속에서 / 단지에서 그릇으로 / 하루 또 하루 우유를 따르는 한 / 세상은 종말을 맞을 자격이 없다." (베르메르 전문)

베르메르의 '우유 따르는 여인'이라는 작품을 좋아한다. 그림 속, 맑은 빛이 창문을 타고 내려와 부엌을 비추고 있는 이른 아침, 주방에는 다소 때 묻은 듯한 머릿수건과 조금 바래진 노란 웃옷을 입은 여인이 우유를 따르고 있다.

반듯이 접어 쓴 머릿수건과 접어 올린 소매에서 매일 반복되는 노동을 대하는 정갈함이 느껴진다. 파란 앞치마와 붉은색 치마의 색감 대비가 아름다운 어느 시골 아침의 풍경은 그녀의 온화하고 평화로운 미소처럼 푸르고 상쾌한 정취를 풍긴다. 매일 하루하루, 반복되는 고단한 일상을 은은한 미소로, 또 부지런한 삶의 태도로 이어나가고 있는 소박한 이들의 삶이 있는 한, 실로 이 세상은 종말을 맞을 자격이 없다.

<충분하다>를 읽으며 새삼 생각해본다. 삶 속에서 "충분감"으로 가득 차오른 순간들은 언제였을까. 충분하다는 감정으로 꽉 찬 기분, 내 마음은 그 순간을 기억하고 있을까. 친구와 학교 앞 분식집에서 떡볶이를 사 먹던 학창 시절, 연인과 함께 솜사탕을 나눠먹던 놀이동산 데이트, 가족들과 여행을 가던 중에 들른 휴게소, 퇴근 후 시원하게 마시는 맥주 한 잔 등.

그 순간이 어떤 모습이었든 쉼보르스카는 괜찮다고, '충분하다'고 말해줄 것 같다. 이대로도, 충분히 차고도 넘치는 삶이라고. 충분하다고.

덧붙이는 글 | 이 글은 양윤미 시인 개인 브런치에도 업로드 됩니다.