눈길이 머무는 모든 것이 제게 말을 겁니다.

그들이 들려준 이야기를 글과 그림에 담아내고 있습니다.

표지율 작가의 생각입니다. 작가가 길을 걷는데 누가 말을 걸었다네요. 과연 누구일까요?

'쓸모' 혹은 '효용'은 우리 시대의 주요한 가치입니다. 많은 물건들이 그 '쓸모'를 증명해야 하고, '쓸모'를 다하면 가차없이 버려집니다. 버려지는 것에 대한 우려가 들려오곤 하지만 더 많은 새로운 물건들의 공세에 낡고 쓸모를 다한 물건들의 영향력은 점점 미미해집니다. 어디 '물건'들 뿐일까요. 우리들 역시 세상 속에 자신들의 쓸모와 효용을 위해 안간힘을 쓰며 살아갑니다. 나의 존재 가치를 '유의미함'에서 찾고자 하는 '이데올로기'가 어쩌면 진짜 이 세상을 지배하는 유일신이 아닐까 의심이 되기도 합니다.

▲빨간 박스 ⓒ 노란 돼지

▲빈터의 꿈 ⓒ 달그림

여기 두 권의 그림책이 있습니다. 표지율 작가의 <빨간 박스>와 조경희 작가의 <빈터의 꿈>입니다. 쏟아져나오는 신간 그림책들 사이에서 두 권의 그림책은 크기도. 색감도 다르지만 묘하게 닮았습니다. 세상을 바라보는 조금은 여유롭고 따뜻한 시선이랄까요? 가치있어야 함을 닥달하는 세상에서 잠시 이 두 권의 그림책을 보며 마음의 여유를 찾아보면 어떨까 싶습니다.

빨간 박스의 직업은?

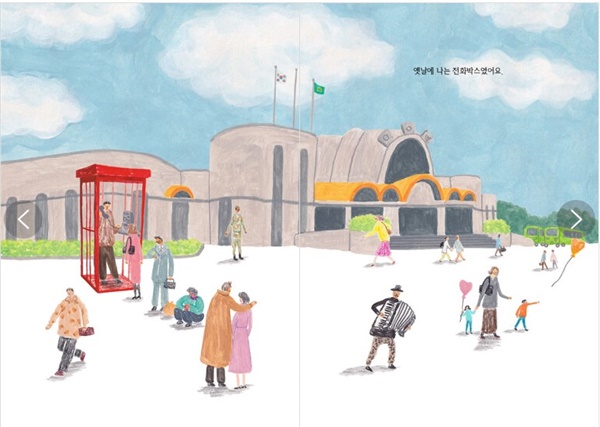

표지만 봐도 알 수 있습니다. 빨간 박스가 한때 무엇을 했는지요. 맞아요. 전화박스예요. 어디 전화만 걸었나요. 수신자없는 할머니의 안타까운 이야기를 듣기도 했구요. 사랑을 속삭이는 연인들의 공간이 되기도 하고, 개구쟁이 녀석들의 놀이터이기도 했지요. 하지만 오랫동안 함께 하던 전화기와 헤어진 빨간 박스는 어느 강가에서 국토를 종주하는 사람들이 인증 도장을 찍는 장소로 '전직'했습니다.

그것도 지낼만 했어요. 술 한 잔 걸친 아저씨가 찾아들고, 갈 곳 없는 동물들이 쉬어가기도 했으니까요. 하지만 어느날 비가 몹시도 쏟아졌고, 움직일 수 없는 빨간 박스는 그곳으로 피한 동물들은 무사히 구해줄 수 있었지만, '수해'를 입은 박스 자신은 더는 그곳에 머물 수 없게 되었답니다. 과연 빨간 박스는 어디로 가게 됐을까요? 아직 빨간 박스가 할 수 있는 일이 남았을까요?

▲빨간 박스 ⓒ 노란 돼지

혹시 눈 밝은 분은 발견하셨을 지도 모르겠습니다. 빨간 박스를요. 저는 산책삼아 접어든 아파트 단지 한 켠에서 저 '빨간 박스'를 만난 적이 있습니다. 그곳에서 무얼 하고 있었냐구요?

'빨간 박스 안에 책이 가득해요. / 나는 이제 작은 도서관입니다.'

빨간 박스 안에 빼곡하게 채워진 책들, 그곳을 보며 누가 저런 생각을 했을까 신기했거든요. 표지율 작가도 아마 저와 같은 생각을 하며 이 그림책을 만들었나 봅니다. 전화, 스탬프, 그리고 이제 책까지, 전화선을 통해 전해지던 마음이 이제 책이라는 매개를 통해 사람들에게 전해집니다.

바뀌지 않는 건 없다는 걸 이제는 알아요. / 미래에 나는 또 무엇으로 변해 있을까요? / 바라는 건 단 하나 지금처럼 누군가에게 행복을 줄 수 있기를

어디 박스 뿐일까요, 사실 우리 모두도 저런 마음을 가지고 살아가지 않을까요. 빨간 박스와 같은 빨간 속지를 넘기면 수채화와 색연필로 소박하게 그려진 이야기가 펼쳐집니다. 변신에 변신을 거듭하면서 누군가에게 행복을 주고 있는 빨간 박스, 2010년 눈높이 아동문학상을 받은 작가답게 담백하지만 진솔한 서사에 미소가 지어집니다.

그렇다면 이곳은 어떨까요? 빈터, 말 그대로 빈 공간, 이곳에는 어떤 이야기가 펼쳐질까요?

빈터가 꿈꾸는 행복은?

대비되는 빈터의 모습을 한 커버를 벗기면 숲으로 가득찬 표지 한 가운데 노오란 계란 노른자 같은 빈터가 등장하며 시선을 끕니다. 그 '빈터'의 모습을 보니 새삼 '빈터'의 존재가 실감납니다. 앞서 표지율 작가의 <빨간 박스>도 그렇고, 조경희 작가의 <빈터의 꿈>은 모두 빨간 박스와 빈터를 주인공으로 내세운 1인칭 주인공 시점의 그림책입니다. 빨간 박스와 빈터가 나레이션하듯 자신의 이야기를 풀어내니 보는 이로 하여금 더욱 그 대상의 입장에 공감하게 됩니다.

▲빈터의 꿈 ⓒ 달그림

수채화와 색연필의 소박하고 공간감을 살린 <빨간 박스>와 달리, 빈터를 중심으로 반원형으로 채워진 파격적인 동네의 구성이나, 빈터에서 벌어진 상황들을 짙은 색감으로 표현해낸 조경희 작가의 시각적 메시지는 선명하고 강렬합니다. 표지를 지나 만나지는 속지의 숲은 무성한 숲의 아름다움을 확언합니다.

류재수 작가가 <백두산 이야기>에서 거대한 땅의 거인으로 백두산을 표현하듯 조경희 작가는 빈터라는 공간을 의인화시켜 표현합니다. 무언가로 채워져 있던 빈터가 말 그대로 '빈터'가 되어 눈을 떴을 때의 모습은 너무도 현실적입니다. 그래서일까 조용히 눈을 감은 장면이 가슴아프게 다가옵니다.

아이들이 좋아하는 스테디셀러 그림책 <엄마 자판기>, <아빠 자판기>를 통해 엄마, 아빠와 놀고 싶어하는 아이들의 마음을 기발하게 표현해 냈던 조경희 작가의 상상력은 이제 화재로 빈 공간이 되어버린 곳에 꿈을 불어넣습니다.

빈터는 풀도, 꽃도, 나무도 보고 싶었어.

하지만 아파트 단지와 상가로 둘러싸인 빈터를 사람들은 그냥 놔두지 못했습니다. '아파트'와 '쇼핑몰'이라는 목걸이를 단 개들을 앞세워 몰려온 사람들은 너도 나도 빈터에 깃발을 꼿았습니다.

빈터가 여기저기 쿡쿡 쑤셨다는데 왜 그리 실감이 나는지. 비가 내리기 시작했습니다. 모든 것이 쓸려갔지요. 바람이 불고, 따뜻한 햇볕이 비추고 빈터가 감았던 눈을 떴습니다. 빈터와 눈을 마주친 건 새들, 그리고 풀과 꽃이었습니다.

'아파트와 건물이 빽빽하던 곳에 빈터가 생겼습니다. 빈터에 풀이 자라고, 나무가 자라고, 아이들이 뛰어놀기 시작했습니다. 빈터가 편안하게 숨 쉬는 것을, 아이들의 행복한 웃음을 보았습니다.' 작가의 말입니다.

<빈터의 꿈>을 보고 나니 어린 시절 '공터'라 불리던 곳이 떠오릅니다. 놀이터도 제대로 없던 시절, 동네 아이들의 놀이터가 되었던 곳, 아이들의 발길로 다져지지 않은 주변에는 철따라 '잡초'라 불리던 풀들이 피고 졌었지요. 이제 그 '공터'들은 어느 건물의 바닥에서 눈을 감은 채 견디고 있을까요.

남은 공간이 없이 도시를 채워가는 개발의 세상에 무쓸모가 된 빈터의 쓸모, 삶이 꼭꼭 다 채워져야 되는 건 아니라고, 빈터가 말을 건넵니다. 또한 자신의 쓸모를 다해도 여전히 어딘가에 머무르며 자신의 또 다른 쓸모를 위해 애쓰는 빨간 박스의 모습은 '답정너'가 아닌 삶의 여유를 건네주지요.