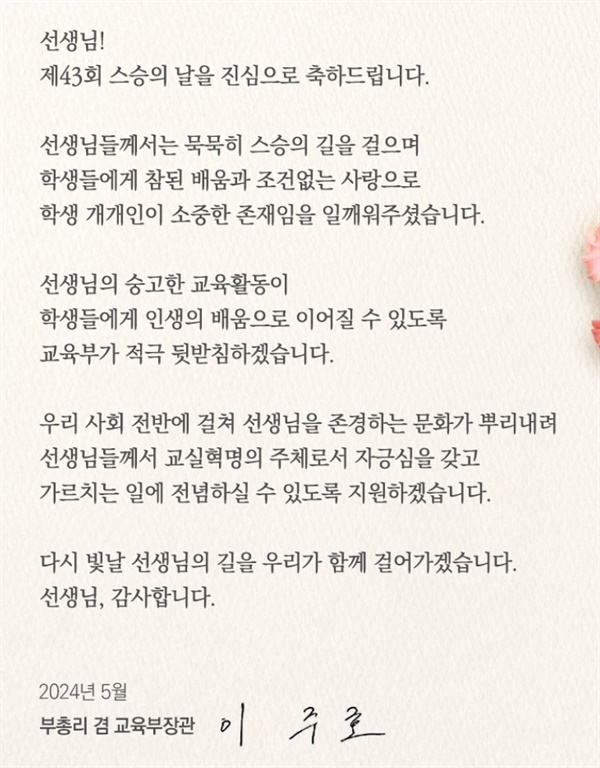

▲이주호 교육부 장관의 편지이주호 교육부 장관이 스승의 날을 앞두고 교사들에게 편지를 썼다. 이 편지는 교육부 홈페이지에 제일 먼저 떠 있다. ⓒ 교육부

열세 줄, 다섯 문단짜리 아주 짧은 글이다. 쓸만한 부분을 굳이 찾으라면 시작과 끝 문장이다. 그나마 '진심'이 담겼는지조차 알 수 없다.

아무 생각 없이 의례적으로 쓴 글에 진지하게 의견을 다는 내가 한심스럽기까지 하다. 그래도 얘기를 하지 않으면, 앞으로도 계속 반복될 일이기에 말을 보탠다.

"선생님들께서는 묵묵히 스승의 길을 걸으며 학생들에게 참된 배움과 조건없는 사랑으로 학생 개개인이 소중한 존재임을 일깨워주셨습니다."

의례적 인사말에 이은 본문 첫 문장이다. 두 번째 어절부터 한숨이 나온다. 다른 사람은 이런 말을 할 수 있다. 하지만 교육부 장관은 교사의 존재를 "묵묵히" "길을" 걷는 사람으로 자리매김하면 안 된다.

교사는 입을 닫고 시키는 대로 주어진 일만 열심히 하는 사람이 아니다. 민주주의 사회에서 교사는 그래서도 안 된다. 아무리 경제학 전공자라지만, 교육부 장관 경력이 몇 년째인데.

"참된 배움과 조건없는 사랑"이 없어도 "학생 개개인"은 '소중한 존재'이다. 낯부끄럽게 교사들이 일깨워주지 않아도 헌법과 국제 규범에 그렇게 적혀 있다. 아니 지금 시대를 사는 인간이라면 그것을 알고 있다. 학생도 사람이고, 사람은 누구나 소중하다는 사실을.

교육부는 '교육활동 침해 예방 대응 강화 방안' 추진 배경으로 "학생의 인권과 학습권은 강조된 반면, 기본이 되어야 할 교사의 권리 보호와 학생 지도 권한은 균형있게 보장받지 못했다는 의견 대두"를 콕 집어 밝힌 바 있다(교육부, 2022년 9월 29일 보도자료, <모든 학생의 학습권 보장을 위한 교육활동 보호 추진> 붙임 자료).

소중한 학생의 존재를 깨달았으면 과거를 반성하는 일이 우선이다. 서울과 충남에서 '학생인권조례'가 폐지된 것에 유감이라도 밝혀야 한다. '진심'이 어디에 있고, 무엇을 깨달았는지 알 수 있다. 허공으로 흩어지는 글자들뿐이다.

"선생님의 숭고한 교육활동이 학생들에게 인생의 배움으로 이어질 수 있도록 교육부가 적극 뒷받침하겠습니다."

"우리 사회 전반에 걸쳐 선생님을 존경하는 문화가 뿌리내려 선생님들께서 교실혁명의 주체로서 자긍심을 갖고 가르치는 일에 전념하실 수 있도록 지원하겠습니다."

이어지는 두 문장이다. 그런데 '무엇'을 '어떻게' "뒷받침"하고, "지원"할 것인지는 빠져 있다. 교사의 교육 활동이 숭고한지는 모르겠다. 하지만, 학생 수는 줄어드는 데 학급 당 학생 수는 늘어나는 '신묘한' 현상이 일어나고, 교사들이 처리하는 공문이 늘고 있다.

학교에서는 교사들이 학생 한 사람, 한 사람에게 쏟을 시간이 점점 줄어들고 있다고 아우성이다. 학생과 교사가 주검이 되는 교육 현실을 바꾸라고 목소리를 높인다. 하루 이틀 지난 이야기가 아니다.

교육부가 앞장서 교사를 소비자 앞에 선 기업의 직원으로 만들었다. 교육부는 교육정책이나 교육과정을 만들 때 교사들의 목소리를 제대로 반영하지 않았다. 교사를 교육 주체나 전문가로 생각한다는 증거를 찾아볼 수도 없다. 사회 전반의 문화를 걱정하기에 앞서 교육부나 교사를 존경하길 바란다.

"다시 빛날 선생님의 길을 우리가 함께 걸어가겠습니다."

교사들은 빛나길 바라지 않는다. 학생들이 한 번이라도 더 웃고 조금이라도 상처 입지 않기를 원한다. 교육부가 교사들을 응원하고 기획재정부나 대통령에게 제대로 목소리를 전할 수 있다면, 교사들은 빛이 없어도 걸을 수 있다.

교육부는, 교육부 장관은, 당연히 교사를 포함한 학교 구성원들과 '함께' 걸어야 한다. 교육부 장관이 말하는 "우리"가 어디까지인지는 모르겠다. 그러나 지금처럼 그 "우리" 안에 "선생님"이 빠진다면 교육은 제대로 이루어지기 어렵다.

교육부 홈페이지에 떠 있는 교육부 장관의 '스승의 날 기념 편지'는 교사를 교실에 가두고, 침묵하는 존재로 전제한다. 이 전제를 무너뜨리지 않는다면, '스승의 날'도 '장관의 편지'도 없는 게 낫다.