"야, 너가 부럽다! 무자식이 상팔자야."

선배는 연신 쓴 소주를 입에 털어 넣었다. 예쁘기만 했던 둘째 딸이 사춘기에 접어들면서 그렇게 속을 썩인다는 거였다. 그러면서 던진 말이 '무자식이 상팔자'라는 말이었다. 이 말을 듣는 순간, 나도 모르게 속에서 움찔했다. 속상해 하는 선배의 마음은 알았지만, 속에서 괜한 반감이 올라왔다. 일종의 자격지심이나 트라우마일 수도 있다. 10년도 훨씬 넘은 일이다.

그렇다. 나는 무자식이다. 주변에 말은 안 했지만, 그때까지도 나는 아이에 대한 열망이 사그라지지 않았다. 그러니 선배의 하소연에 반감으로 들었다. 당사자는 속상하고 힘든 상황이었을 테지만 나는 정반대의 처지였기 때문이다.

얼마 전 친구 모임에서 이 말을 또 듣게 되었다. 세월이 흘러 이제는 괜찮은 줄 알았는데 '무자식 상팔자'라는 흘러가는 말에 티는 내지 않았지만 나도 모르게 속에서 반감이 올라왔다. 농담인 줄 알면서도 반감이 자동으로 생기는 것으로 보아 이 말이 나에게는 일종의 트라우마로 작용하는 것 같다.

말의 무게와 온도에 대해 생각해 본다. '무자식 상팔자'라는 말은 자식이 속 썩일 때 푸념으로 던지는 말이다. 그저 한마디 말일 뿐이다. 하지만 어떤 말이든 그 말을 듣는 상대나 상황에 따라 그 말은 상처가 될 수도 있다. 그렇다고 항상 말을 가리고 조심해 가며 일상을 살아갈 수는 없다. 정치인도 아닌데 한마디 한마디 할 때마다 조심해야 한다면 아마 숨이 막혀 죽을지도 모른다. 그저 하고 싶은 말은 어떤 말은 그 한마디가 어떤 상황에 처해있는 이에게 아픔을 줄 수도 있다는 것이다. 그런 사람에게는 멀리서 휙 지나가는 그 한마디도 마치 확성기를 켠 것처럼 귀에 확 꽂혀 버린다.

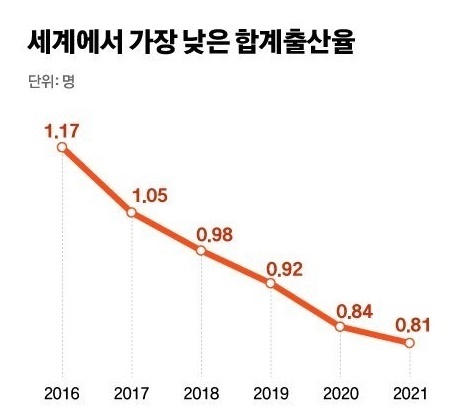

저출산 시대 '무자식이 상팔자'라는 말은 되도록 안 썼으면 좋겠다. 저출산 문제가 심각하다는 사실을 모르는 사람은 없다. 저출산 문제가 심각을 넘어 위험 수준인 이 나라에서 본뜻이야 어찌 되었든 '무자식이 상팔자'라는 말은 어울리지 않는 말이다. 젊은 세대 중에는 본인들의 의지로 출산을 미루거나 안 낳는 경우도 많겠지만 아이를 가지려고 노력해도 아이를 갖지 못한 경우도 많다. 그러니 그런 사람들에게는 '무자식 상팔자'라는 말은 상처가 될 수도 있다.

▲세계에서 가장 낮은 합계 출산율 ⓒ 통계청

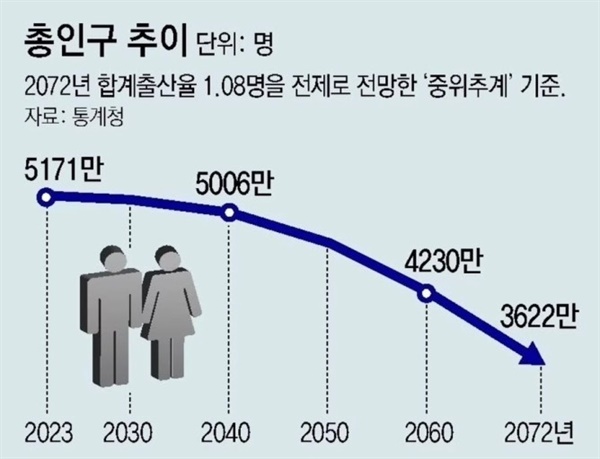

▲총인구 추이 ⓒ 통계청

저출산 현상은 사회 구조적인 문제뿐만 아니라 환경 문제로 인한 호르몬 변화 등 복합적인 원인으로 일어나는 것이기 때문에 하루아침에 해결하기도 어렵다. 그런데도 이 문제를 그냥 넘길 수 없는 것은 우리의 미래가 달려있기 때문이다. 나아가 국가, 민족, 인류의 미래가 달린 문제이기 때문이다.

저출산의 근본 원인을 밝혀내고 사회 구조적 문제나 정책 등을 하루라도 빨리 마련하는 것은 당연히 정부나 정치권 등 전문가 집단이 해야 할 일이다. 다만 우리 같은 보통 사람들은 일상에서 흔히 하는 말이라도 조금 더 신경 쓴다면 조금이나마 저출산 현상을 바꾸는데 도움이 되지 않을까 하는 마음으로 이 글을 쓴다.

덧붙이자면 "아이고 자식이 아니라 웬수야" 이런 말도 나 같은 무자식인 사람에게는 걸리는 말이다. 한때는 이런 '웬수'라도 가졌으면 하는 바람을 안고 살았기 때문이다. 그렇다고 무자식인 사람을 생각하며 일상언어를 바꾸자는 말은 아니다. 다만 이런 말들이 어떤 이들에게는 상처가 될 수도 있고 오히려 부러움이 될 수도 있음을 말하고 싶다.

사실 그 웬수 같은 자식도 이미 수천 대 일의 경쟁을 뚫고 원인을 알 수 없는 유산의 위험을 견뎌내고 세상에 나온 소중한 생명이다. 또한 그 아이는 당신만의 자식이 아니라 우리의 미래를 이어갈 공동체 모두의 자식이다. 그러니 아무리 '웬수' 같더라도 그 말을 하는 대신 그냥 한번 꼭 안아주길 바란다.

자식을 안 키워 봐 몰라 하는 말이라고 할 수도 있다. 자식을 안 키워 봤지만 그래도 한 가지는 안다. 나를 낳고 키워준 우리 부모님이 나를 얼마나 사랑했었는지. 그러니 '무자식이 상팔자' '자식이 아니라 웬수'와 같은 무자식 자들이 할 수 없는 말 대신 '사랑한다' '태어나줘 고마워' 같은 말을 해보길 권한다. 그래야 세상은 조금 더 아름다워지고 아이는 더 행복해진다. 나는 웬수라고 말할 자식도 없으니 하는 말이다.