지난 6월 현충일, 징검다리 연휴에 고향에 다녀왔다. 가는 길에 평창에서 이종사촌 동생이 운영하는 펜션 캠핑장을 방문했다. 캠핑장은 도시와 많이 떨어진 깊은 산속에 있었다. 옆에는 계곡물이 흐르고, 주변이 온통 산이었다. 아침에 일찍 눈이 떠져서 캠핑장 주변을 돌았는데 주변에 쑥이 참 많았다. 쑥을 뜯어가야겠다고 생각했다.

▲강화도 약쑥뜯어온 약쑥을 소금 넣고 삶아서 나중에 쑥개떡 만들어 먹으려고 냉동실에 넣어 두었다. ⓒ 유영숙

5월 말에 강화도에서 사는 지인 전원주택에 놀러 갔을 때도, 친구들과 다 같이 쑥을 뜯어 왔었다. 강화도 쑥은 약쑥으로 정말 귀한 쑥이다.

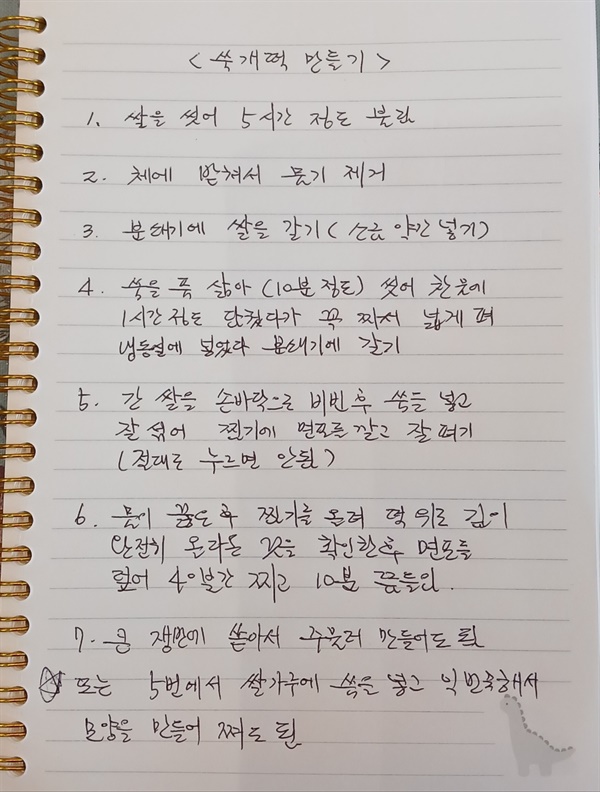

이날 함께 간 지인이 텃밭 주변에 있는 쑥을 보더니 쑥개떡을 해 먹으면 좋겠다고 해서 같이 간 다섯 명이 쑥을 뜯었다. 나는 즉석에서 쑥개떡 레시피를 써 주었다. 뜯어 온 쑥은 소금을 넣고 삶아서 냉동실에 넣어두었다. 쑥향이 제법 많이 났다.

▲함께 간 지인이 즉석에서 써 준 쑥개떡 레시피지인 전원주택 주변에 있는 쑥을 보고 뜯어서 쑥개떡 만들면 좋겠다고 말한 동생이 즉석에서 쑥개떡 레시피를 작성해서 단톡에 올려주었다. ⓒ 유영숙

냉동실에 넣어둔 강화도 쑥으로 시간 될 때 쑥개떡을 만들어 먹어야겠다고 생각했다. 쑥개떡 만들어 먹을 생각에 캠핑 장 주변에 있는 쑥이 욕심이 날 수밖에 없다. 사촌 동생에게 말하였더니 앞산 등산로에도 쑥이 많으니 함께 쑥 캐러 가자고 했다.

커다란 봉지를 하나씩 들고 등산로를 따라가며 쑥을 뜯었다. 공해도 없는 청정구역이라 정말 깨끗한 쑥이다. 앞산에서 쑥을 뜯고 내려와서 캠핑 장 주변에 있는 쑥도 뜯었다. 쑥이 많이 자라서 가장 연한 위쪽 부분만 뜯었다. 꽤 많은 양이었다.

▲씻어 놓은 쑥동생과 산에서 뜯은 쑥을 씻어놓으니 큰 바구니 가득이다. 생각보다 많았다. ⓒ 유영숙

점심을 먹고 큰 냄비에 쑥을 삶아서 냉동실에 넣어두었다. 쑥이 꽤 많아서 지난번에 강화도에서 뜯은 쑥과 합쳐서 떡집에서 쑥절편을 만들어와도 좋겠다는 생각이 들었다.

마침 6월에 내 생일이 있어서 자식들이 한자리에 다 모일 예정이었다. 아이들에게 쑥 절편을 만들어서 갈 때 싸주어야겠다고 생각하니 쑥 뜯는 일이 그렇게 즐거울 수가 없었다.

중요한 쑥만 쏙 빼놓고... 이 건망증을 어떡하나

오후에 강릉 고향 집에 갈 때 냉동실에 넣어둔 쑥을 잘 챙겼다. 동생이 고비(고사리와 비슷한 산나물) 삶은 것도 두 봉지나 주어서 함께 가지고 와서 친정집 냉동실에 잘 넣어두었다. 그까지만 해도 서울 갈 때 잘 챙겨가야지 생각했다.

서울 올라오는 날 비가 왔다. 남편이 비가 오니 길 막히기 전에 빨리 올라가자고 서둘렀다. 나는 경포 바다에 가서 바다도 보고 카페에서 커피도 마시고 점심때 올라가면 좋을 텐데 하고 투덜댔지만, 어쩔 수 없었다. 남편은 다음에 또 오면 된다고 했다. 벌써 짐을 다 챙겨서 문 앞에 내다 놓았다.

아무 생각 없이 우산을 챙겨 대문을 잠그고 나왔다. 아쉬움을 뒤로하고 출발한 차는 어느새 대관령을 넘었다. 삶아온 찰옥수수를 먹으려고 꺼내는 순간, 아차! 정작 중요한 쑥을 가지고 오지 않은 것이 생각났다.

아침에 냉동실에서 찰옥수수를 꺼내며, 갈 때 쑥을 꼭 챙겨야지 생각했는데 깜빡 잊어버렸다. 미리 꺼내면 녹을듯해서 안 될 것 같아 나중에 꺼내려고 했는데, 까맣게 잊어버리고 온 거다.

다시 돌아갈 수도 없어서 속상했지만, 결국은 다음에 다시 와서 챙길 수밖에 없다. 큰일이다. 벌써부터 건망증이 심해진 듯해서.

생일날 만들어 아들네 나눠주려던 쑥절편은 다음을 기약해야겠다. 아무래도 쑥 가지러 머지않아 강릉에 한 번 더 다녀와야겠다. 쑥 덕분에 고향에 다시 가게 생겼으니 건망증이 그리 나쁘진 않다.

강릉 쑥은 잊고 강화도 약쑥으로 떡 만들기

집에 와서도 며칠 동안 강릉에 두고 온 쑥이 계속 생각났다. 삶은 쑥은 냉동실에 오래 두면 질겨져서 맛이 없다고 들었다. 두고 온 쑥은 그냥 잊어버리고, 강화도에서 뜯어 온 약쑥으로라도 쑥개떡을 만들어 아들네 오는 날 보내야겠다고 생각했다.

쑥개떡 만드는 방법은 여러 가지다. 집에서 쌀을 불려서 분쇄기에 쑥과 갈아서 만드는 방법이 있다. 더 편한 방법은 쌀가루를 사다가 집에서 쑥만 믹서에 갈아서 만드는 방법도 있다. 나는 요리할 때 보통 가장 쉬운 방법을 선택한다.

저녁에 종이컵으로 다섯 컵의 쌀을 씻어서 물에 하룻밤 불려주었다. 쑥이 많지 않아서, 쌀이 너무 많이 들어가면 쑥 특유의 향과 맛이 안 날 것 같아 어림잡아 그렇게 해 보았다. 냉동실에 있는 쑥도 저녁에 미리 꺼내서 해동했다.

다음 날 아침에 불린 쌀을 건져서 물기를 뺐다. 해동된 쑥도 짤순이에 돌려 물기 없이 짰다. 봉지에 담아서 아파트 상가에 있는 떡집에 가지고 갔다.

▲떡집에 가지고 간 불린 쌀과 쑥어림잡아 종이컵으로 다섯 개를 계량하여 전날 물에 쌀을 담가 불렸다. 냉동실에 있는 쑥도 미리 꺼내서 해동한 후 물기 없이 짜서 떡집에 가져 갔다. ⓒ 유영숙

떡집에서 쌀과 쑥을 갈아서 반죽까지 해주었다. 5천 원이 들었다. 소금도 알맞게 넣어주었다. 집에서 반죽하려면 물 양을 맞추기도 어려운데 딱 알맞게 반죽을 해주었다. 탁구공 크기 정도로 동글동글하게 만들어 쑥개떡을 빚었다. 쟁반에 종이 호일을 깔고 올려놓으면 바닥에 붙지 않는다. 쑥 향기도 나고 색깔도 정말 예쁘다.

▲떡집에서 만들어 온 반죽으로 빚은 쑥개떡5천원 들여 떡집에서 반죽해오니 쑥개떡 만들기가 정말 쉬웠다. 물양도 알맞아서 그냥 납작하게 빚으면 된다. ⓒ 유영숙

찜기 아래 냄비에 물을 넣고 찜기에 찜 시트를 바닥에 깐다. 물이 끓어오르기를 기다렸다가 물이 끓으면 서로 겹치지 않게 빚어놓은 쑥개떡을 올려놓는다. 전기레인지라서 타이머로 15분을 맞추면 편하다. 찜기가 작아서 찜기 두 개를 사용하니 시간도 절약되었다.

쑥개떡을 넣고 센 불로 5분, 중불로 10분, 불을 끄고 뜸 들이는데 5분, 모두 20분 걸렸다. 계속 센 불로 하면 물이 졸아서 냄비가 탈 수 있다. 떡을 꺼내고 냄비에 물이 있는지 꼭 확인하고 쪄야 한다.

▲쑥개떡 찌기찜기에 찜 시트를 깔고 15분 정도 찌고 5분 정도 뜸을 들이니 잘 익었다. ⓒ 유영숙

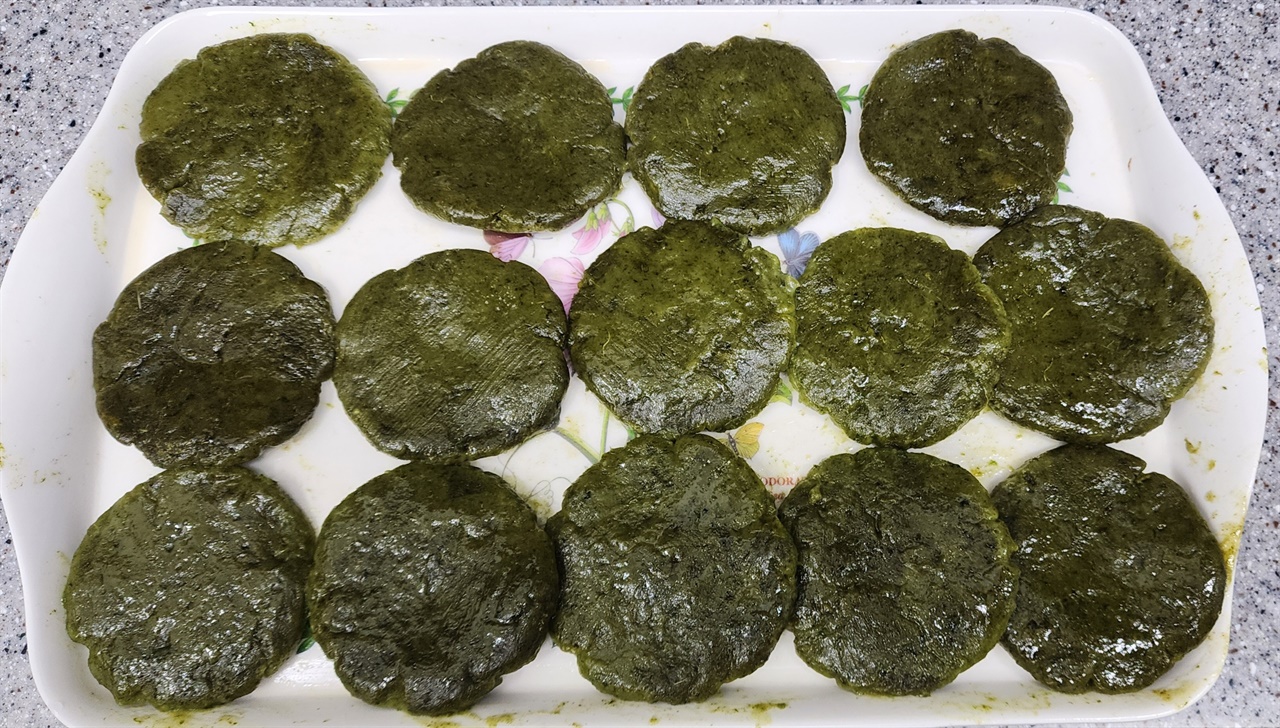

다 쪄진 쑥개떡은 진한 초록색으로 변한다. 쟁반에 참기름은 바르고 쪄진 쑥개떡을 꺼내서 담는다. 참기름을 바르면 쟁반에 떡이 달라붙지 않는다. 참기름을 안 발라도 되지만, 김 바르는 솔로 쑥개떡에도 참기름을 살짝만 바른다. 서로 붙지 않아서 보관할 때도 좋다.

▲완성된 쑥개떡잘 쪄진 쑥개떡은 참기름을 바른 쟁반에 올려놓았다. 쑥개떡이 맛잇어 보인다. ⓒ 유영숙

만든 쑥개떡은 두 개씩 작은 지퍼백에 담아서 냉동실에 보관한다. 내게는 떡 두 개와 커피 한 잔이 딱 좋은 아침 양이다. 먹을 때 꺼내놓으면 금방 만든 것처럼 쫄깃쫄깃하다. 집에서 직접 만들어서 더 맛있다.

▲냉동실에 보관할 쑥개떡작은 지퍼백에 두 개씩 넣어 냉동실에 넣어두었다. 먹기 전에 미리 꺼내 놓으면 금방 찐 것 처럼 맛있다. 여름이라 아이스라테와 먹어도 맛있다. ⓒ 유영숙

나중에 또 따로 만들려면 번거로울 것 같다. 양이 많지 않길래 이번엔 한꺼번에 모두 쪘다. 양이 많으면 보관 용기에 종이 호일을 깔고 쑥개떡을 빚어서 냉동실에 두었다가 먹을 때 찜기에 쪄도 된다.

쑥개떡은 보통 쑥이 많이 나는 봄에 만들어서 먹는다. 우연히 두 번에 걸쳐 쑥을 뜯게 되었다. 조금 자란 쑥이었으나, 위쪽만 자르니 그런대로 연해서 먹을 만했다. 약쑥이라서 쑥향도 나고 맛도 진하다. 귀한 강화도 약쑥이라고 생각하니 쑥개떡이 더 귀해 보인다.

사연 많은 쑥으로 여름에 쑥개떡을 만들게 되니, 쑥개떡이 오래오래 기억될 것 같다. 먹을 때마다 건망증 이야기로 나도 친구들도 웃을 것도 같다.

오는 휴가 때 강릉에 가서 두고 온 쑥을 가지고 오면, 한여름에 쑥개떡을 또 만들어 먹을 예정이다. 냉동실에 쑥개떡을 차곡차곡 넣어두면서 나중에 아들네 오면 나누어줄 생각에 참 행복했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 발행될 수 있습니다.