키 작은 건물들이 옹기종기 서있는 작은 도시. 이 도시를 빠져나와 왕복 2차선 해안도로를 달리다 보면, 마을로 진입하는 소로가 나온다. 곧게 뻗은 소로를 따라 들어가다 굽이진 길목으로 차를 돌리면 좌우로 끝없이 펼쳐진 논과 마주하게 된다. 논을 가로질러 다시 달리다 보면 이따금씩 집들이 보이는 상점 하나 없는 곳, 이곳이 내가 사는 우리 마을이다.

▲모든 생명에겐 낮과 밤이 존재한다. ⓒ pixabay

우리 마을은 밤이 되면 그야말로 별을 보기에 안성맞춤인 심야 모드로 변한다. 마을의 밤길을 비추는 건 달빛과 그리고 드문드문 세워진 외로운 가로등뿐이다. 컴컴한 마을길을 밝히는 외로운 가로등. 호리호리하고 키만 큰 게 뭘 할까 싶지만 밤이 되면 제법 제 역할을 한다.

'여기가 길이여유. 걱정 말고 지나가셔유' 하고, 살짝 기울어진 모양새가 꼭 마을 초행길의 손님에게 뭉툭한 빛으로 긴장 풀라는 듯 말을 건네는 것 같다.

그런 가로등이 우리 마을에 몇 개나 있을까. 시내를 나갈 때 세어보니 집부터 마을 입구까지의 길만 따졌을 때 세워져 있는 가로등의 수는 8개였다. 거리상으론 1.2km이니, 평균 150m 당 1개씩 세워져 있는 격이다.

좀 더 쉽게 거리를 설명해 보자면 이렇다. 서울시청역 1번 출구에서 광화문역 6번 출구까지 약 610m, 그 사이에 세워진 가로등은 약 17개로 평균 35.8m마다 가로등이 세워져 있다.

거리를 동일하게 해서 비교해 보자면, 1.2km 거리의 같은 길에 우리 마을에는 8개, 서울은 34개의 가로등이 서 있는 것이다.

잠들지 않는, 잠들지 못하는 서울

사람이 다니는 똑같은 길인데 왜 서울은 가로등이 많고, 우리 마을은 가로등이 적을까. 인구밀도가 높고 낮음 때문일까. 해가 진 후 거리를 다니는 사람의 수가 많고 적음 때문일까. 사실 가로등의 수를 좌우하는 건 인구수가 아니다. 오로지 '생명' 때문이다. 생명이 자라고 있기 때문에 가로등의 수에 제한이 생기는 것이다.

여기서 말하는 '생명'은 인간만을 말하는 것이 아니다. 땅에서 나고 자라는 들꽃과 나무, 벼와 감자 등의 농작물을 포함한 식물들. 숲에서 살고 있는 벌과 장수하늘소, 고라니와 뻐꾸기 같은 동물들까지 숨을 쉬고 살아가는 모든 생명을 가리킨다.

서울에서 살다가 시골로 이사 온 지 얼마 되지 않았을 때였다. 자연의 모든 게 궁금했던 나는, 어느 날엔가 길에서 농부 할아버지와 벼가 자라는 이야기를 나눴다.

"모내기한 게 엊그제 같은데, 벼가 금세 컸어요."

"... 그짝은 밤에 뭐 허유?"

"네? 잠을 자야죠?"

"똑같어유, 벼도 밤에 잠을 잘 자면 쑥쑥 커유. 그래서 마을에 가로등이 없슈. 빛을 보면 못 자니께."

인간뿐 아니라 모든 생명에게 낮과 밤이 필요했다. 농부에게 이 말을 듣기 전까진, 동·식물이 잠을 잔다는 것에 대해 깊게 생각해 본 적이 없었다. 그저 아이들의 그림책에서나 동물들이 잠을 잔다는 표현을 빌어 은유적인 수면 교육을 하는 것 정도로 여겼던 것 같다.

이후 마을을 거닐며 생명들을 차근히 돌아보았다. 하루 이틀 며칠이 지났을까. 잠을 잘 잔 오이는 늘씬하게 쭉쭉 뻗었고 벼는 키가 한 뼘이나 자라 있었다.

생명에게 일과 쉼의 경계는 자연의 시계를 따르는 것으로 결정됐다. 낮에는 해를 보며 제 할 일을 해내고, 해가 거두어진 밤엔 오롯이 쉼을 갖는다. 인간도 다른 생명과 별반 다르지 않다. 일하는 시간과 쉼을 위한 시간이 구분돼야 한다. 쉼을 위한 시간이 시작되면 휴식 버튼이 온전히 눌러져야 한다.

하지만 다른 생명들과 달리 휴식 버튼을 자발적으로 눌러야 하는 인간에겐 그게 쉽지 않다. 거기에 더해 주어진 환경이 빠져나갈 수 없는 과한 노동력을 요구하는 경우엔, 자발적으로 버튼을 누를 힘도 없거니와 그 버튼이 제 손에 주어지지도 않는다.

'개처럼 뛰는' 인간

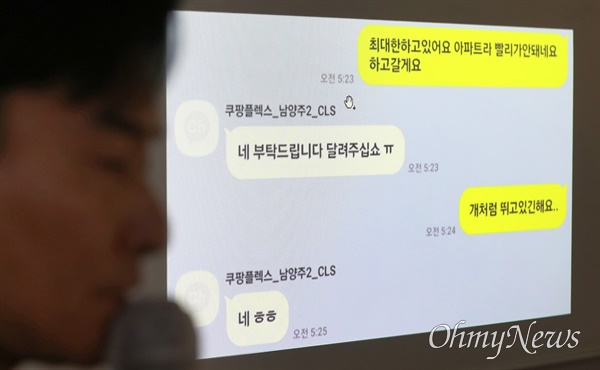

▲택배과로사대책위가 지난 3일 오후 서울 서대문구 서비스연맹에서 41세 쿠팡 로켓배송 택배노동자의 과로사와 관련 '41세 쿠팡 로켓배송 택배노동자의 과로사, 쿠팡의 책임이다! 기자간담회'를 열었다.당시 소개된 카톡 화면 모습. ⓒ 이정민

"개처럼 뛰고 있긴 해요."

최근 쿠팡 택배노동자 정슬기씨가 사망했다. 사망 원인은 심실세동·심근경색 의증으로, 대표적인 과로사 증상 중 하나라고 한다. 주 6일, 해가 거두어진 오후 8시 30분부터 시작해 해가 뜬 후인 오전 7시까지 하루 10시간 30분, 평균 63시간(야간근무 30% 할증 시엔 77시간)을 근무했다고 한다.

하루 24시간 중 약 11시간. 네 아이의 아빠인 그는, 생계를 위해 무릎이 닳아 없어지는 것 같은 고통 속에서도, 쿠팡 하청 대리점 직원의 달려달라는 말에 '개처럼 뛰고 있다'는 비참한 비유를 들어가며 계속 일했다.

근무 시간은 이미 낮과 밤이 바뀐 상황이었고, 밤새 쉬지 않고 달렸단다. 제한된 시간 안에 1인이 해낼 수 없는 양의 일을 어떻게든 하루 만에 반드시 끝내야만 하는, 끝내지 못하면 결국 일자리를 잃게 되는 압박감이 뒤쫓아오고 있었다. 잠깐의 쉬는 시간도 없었을 것이다. 달리면 달릴수록 숨통을 조여 오는 매일 밤을 어떻게 견뎠을까.

만약 그에게 '작업중지권'이라는 휴식 버튼이 있었다면 이런 비극을 피해 갈 수 있지 않았을까. 작업중지권은 산업안전보건법 제52조에 명시되어 있는, 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지시킬 수 있는 권리이다.

하지만 특수 고용 노동자인 택배 기사는 산업안전보건법의 적용 대상에서 예외다. 급박한 배송 상품이라 해도 생명이 먼저다. 근무 중 생명이 위협당한다면 이 버튼이 택배 기사에게도 충분히 필요하다.

▲서울지역 시민사회단체가 10일 오전 서울 중랑구 상봉역 1번출구에서 '쿠팡 로켓배송 택배노동자, 고 정슬기님을 추모합니다. 쿠팡은 유족에게 사과하고 재발방지대책 마련하라! 쿠팡 규탄 서울지역 시민사회단체 공동기자회견'을 열고 있다. 고 정슬기씨의 배송구역이었던 서울시 중랑구 상봉동, 상봉역 1번출구에서 열린 기자회견에서 참석자들은 고인의 로켓배송 업무는 "물품을 싣는 캠프와 배송지의 편도거리는 약 20km로 출퇴근 시간을 제외하고 하루 100km가 넘는 거리를 오가야 했으며, 아침 7시까지 그날 할당된 물품을 모두 배송해야만 하는 등 상상을 초월하는 참혹한 노동이었다"라며 "쿠팡의 유족에 대한 사과, 재발방지대책 마련, 책임회피에 급급한 쿠팡 규탄" 등을 촉구하고 고인을 추모했다. ⓒ 이정민

살아 숨 쉬는 인간을 비롯한 모든 생명에게 낮과 밤이 존재한다. 회복과 쉼이 머물러야 하는 밤 말이다.

어찌 보면 해가 거두어진 밤은, 누군가에겐 성역 아닌 성역일 수도 있겠다. 그 누구의 밤도 소중하지 않은 밤이 없다. 휴식 버튼을 제때 누를 수 있는, 부디 모두의 밤이 보장되는 사회가 되었으면 좋겠다.