"니들 보고 싶다."

여고 동창 절친 넷이 모인 단톡방에 누군가 이 한마디만 남기면, 뒷일은 일사천리다. 모두들 20년이 넘는 직장 종사자들이라서 집 떠나는 게 머리 무거운 일이 아니라는 게 우리들의 공통점이자, 가장 큰 매력 포인트다. 고려 사항이 많은 친구들과는 여행 일정 한 번 잡기 힘든데, 이 친구들은 '쿵'하면 '짝'하고 진도가 나가니 이들과 도모하는 일의 지평이 점점 더 넓어지고 있다.

나중에 진짜 할머니가 되면 가까운 곳에 모여 살자는 얘기가 벌써부터 스멀스멀 새어 나온다. 다른 친구들과의 이야기라면 '어쩌다 해 본 말이겠거니'하고 넘기겠지만, 이 친구들은 한 번 뭘 하자고 하면 누군가는 벌써 다음 실행 계획을 세우니 무슨 말을 꺼내기가 무서울 지경이다.

여고 친구 사총사가 도모한 여행

▲자고로 여행은 속을 다 까뒤집어도 부끄러울 것 없는 여고 친구들이랑 갈 때 제일 재밌다. (자료사진) ⓒ 픽사베이

그래도 자고로 여행은 속을 다 까뒤집어도 부끄러울 것 하나 없는 여고 친구들이랑 갈 때 제일 재밌다.

그 시절 이야기를 해도 까르르 넘어가는데, 30년이 훌쩍 넘은 각자의 시간들 속에 새겨진 이야기를 나눌 땐 수시로 눈시울이 붉어진다. 매번 들어도 다른 감정으로 읽히는 건 우리의 삶이 현재진행형이라는 뜻일 게다. 마음이 가는 사람들의 이야기는 귀로 듣는 게 아니라 마음으로 듣는 것이기 때문일지도.

마산, 전주, 일산, 서울에 퍼져 사는 우리 사총사. 여행 장소를 잡고 처음 여행을 다니던 초창기엔 지방에 사는 친구들이 주로 수도권으로 올라왔다. 지방 친구들은 서울로 콧김 한 번 쐬러 오는 게 스트레스 해소라는 게 이유였지만, 안다. 그 친구들이 수도권에 사는 두 친구들을 더 많이 배려했다는 걸.

그래서 지난해부턴 수도권에 사는 G와 내가 친구들이 사는 지역으로 내려가는 일정을 잡고 있는데, 이번엔 전주에 사는 J네 고장을 방문할 차례였다.

전에 전주를 안 가 본 건 아니다. 아이들이 어렸을 때 방학을 이용해 전주 한옥마을을 두 어번 여행이랍시고 다녀온 적이 있었다. 그런데, 고즈넉한 분위기를 생각하며 엄마의 힐링 시간도 고려하자는 계획과 달리, 당시 한옥마을은 지나치게 상업화가 돼있어 보였다. 집 근처 쇼핑 타운과 다를 바가 없었다.

그러니 이번은 현지인이 추천하는 '제대로 전주 보기'를 할 절호의 찬스였다. 친구가 남편과 다닌다는 모악산 어느 계곡에서 발 담그고 수다만 떤다고 해도 내겐 새로운 전주를 만나는 일일 터였다.

장독대 정원과 팔복예술공장, 볼 게 많아도 너무 많은 이곳

이제 예쁨보다는 피부가 중요한 중년의 여인들이라 30도를 넘는 뙤약볕에 피부를 노출하는 일정은 모두 취소했지만, 그럼에도 문화의 도시 익산, 전주엔 힐링의 장소가 넘쳤다. 되도록 외부에 머무르는 시간이 길지 않은 곳으로 잡은 일정이었지만 가는 곳마다 특색이 있어 소개하고자 한다.

2박 3일 같은 1박 2일을 보내기 위해 아침 일찍 출발한 우리들은 KTX 익산역에서 만났을 때 반가움은 둘째치고 모두 배가 고팠다. 우리의 주 여행지는 전주였으나 J의 소개로 익산의 명소라는 '고스락'에서 한정식을 먹기로 했다. 맛있는 음식의 고장에 와서 식도락을 빼면 앙꼬 없는 찐빵일테니까.

▲장독대 정원 고스락 ⓒ 정혜영

금강산도 식후경이라는데 배고픈 우리들 앞에 펼쳐진 고스락의 장엄한 장독대 정원은 배고픔도 잠시 잊을 수 있을만한 장관이었다. 이름 모를 야생화들을 숨은 그림 찾기처럼 적재적소에 배치해 둔 섬섬옥수의 손길은 누구의 것일까.

고운 꽃과 정성스럽게 다듬어진 나무들은 수도권의 팍팍한 삶으로 찌든 우리의 눈을 맑게 정화시켰다. 고스락 입구에 자리 잡은 한식당에서 정갈한 점심을 먹고 나니, 통통해진 배를 다스릴 뭔가가 시급했다.

그래서 찾은 두 번째 일정은, 익산 원광대학교였다. 전주 친구 J의 근무지여서 친구는 몹시 겸연쩍어했지만, "이럴 때 아니면 언제 친구가 일하는 곳을 와보겠느냐"며 별 기대 없이 들렀다. 그런데, 웬걸, 여기 안 왔으면 아쉬웠을 뻔 했다.

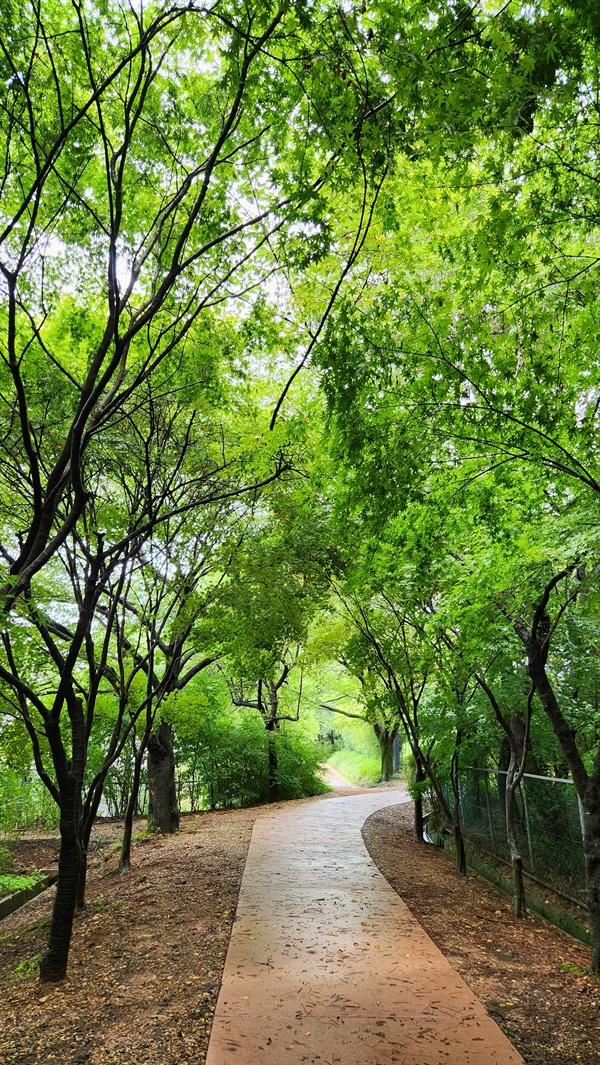

▲원광대학교 생태수목원 ⓒ 정혜영

원광대 교정에 가꾸어진 생태수목원은 수도권 웬만한 수목원보다 훌륭했다. 잘 가꾸어진 키 큰 나무들이 가로수처럼 이어진 숲길을 천천히 걸으며 도란도란 이야기를 나누다 보면 올망졸망 피어있는 생태식물들이 너도나도 반갑게 인사한다.

연꽃 연못에 기다랗게 자라난 커다란 연잎으로 양산인 듯 머리를 쏙 넣어 드리워도 보고 앙다문 연꽃 봉오리에 마음을 뺏겨도 보고... 아름다운 정원 숲에 반해서 나는 외쳤다.

"친구야, 넌 일하다 머리 아플 때 여기 한 바퀴 돌면 절로 힐링되겠다!"

부러움 가득 담아 건넨 내 말에 친구는 "글쎄" 한다. 역시, 가까운 행복은 너무 당연해서 잘 느끼기 어려운 걸까?

다음으로 친구가 인도한 곳은 전주시 덕진구에 위치한 팔복예술공원. 1979년에 설립되어 카세트테이프를 만들던 공장이었다는 사실은 나중에야 알았다. 폐공장을 예술 창작시설로 활용한 공간이라는 짧은 안내를 해주었던 친구도 그런 유구한 역사까진 몰랐을 테다.

그 시절 언니들의 고단한 삶, 그래도 행복했기를

▲팔복예술공장 ⓒ 정혜영

과거 공장 지대답게 실내가 아니라면 그늘을 찾기 어려워 제일 먼저 찾아든 곳이 시설 내에 있는 '써니'라는 카페였다. 층고 높은 넓은 카페 끝에 거대하게 세워진 조형물이 제일 먼저 눈에 띄었다.

체크무늬 셔츠에 청나팔바지, 한 방향으로 깃을 세운 분홍색 목스카프와 초록 두건 의상을 입고 있는 '써니'는 카페의 이름이자, 머리가 천장까지 닿는 이 거대한 조형물의 이름이었다.

영화 <써니>에 등장하는 생동감 넘치던 여주인공들이 떠올라 발랄해진 기분으로 조형물의 동작을 따라 하며 오두방정을 떨던 우리. 그러나 다음과 같은 작품 설명을 읽고는 순간 숙연해지고 말았다.

"팔복예술공장이 '쏘렉스'라는 카세트테이프 제작 공장이었던 시절, 근무하던 여공의 모습을 표현한 작품입니다. 당시 유행하는 옷차림을 하고 있는 여공은 몸에 비해 작은 손과 큰 하체를 가지고 있습니다. 이는 진학을 포기하고 하루 종일 '앉아서 손을 쓰는 일'을 했던 소녀들의 삶의 무게를 표현하고 있습니다."

설명을 다 읽고 그 시절을 살았던 과거 우리 언니들의 고단한 삶 속에도 나름의 행복한 추억이 많았기를 기도하는 마음이 되었다.

▲팔복예술공장1팔복예술공장1 ⓒ 정혜영

한편, 써니 카페 한 편에 마련된 그림책 공간과 층을 달리하고 있는 그림책 도서관은 어린이가 있는 가족에게 최고의 공간일 듯했다. 미술 전시관과 체험 장소까지. 내 아이들 어릴 때는 왜 이곳을 몰랐던가, 살짝 후회가 들기도 했다.

"한국소리문화의전당에서 에바 알머슨전이 열리고 있다는데, 니들 에바 알머슨 좋아하니?"

팔복예술공장을 나온 직후, 친구가 던진 이 말에 나는 '꺅'하고 소리를 지를 뻔했다. 내가 애정하는 에바 알머슨을 전주에 와서도 만날 수 있다니, 이게 웬 행운인가! 그래서 우리들의 마지막 일정은 전주 덕진구 한국소리문화의전당(전북 전주시 덕진구 소리로 31)에서 진행되고 있는 에바 알머슨전 관람으로 정해졌다.

몇 년 전, 미술을 좋아하는 아들과 세종문화회관에서 한 번 관람한 적이 있었지만 또 다른 기획으로 진행된 에바 알머슨의 작품들이 몹시 기대되었다. 입구에 '여행'을 콘셉트로 했다는 안내는 우리들의 이번 행보와 어쩜 그리 안성맞춤이던지.

행복, 가족, 사랑 등 사람들 삶의 보편적 요소를 단순하고 따뜻한 이미지로 표현해 내는 그녀의 그림들을 보면 언제나 절로 미소가 지어진다. 몇 년 전에 본 작품과 다른 콘셉트에 조소 작품까지 만날 수 있던 귀한 전시회였다.

▲에바알머슨전에바알머슨전 ⓒ 정혜영

1박 2일이란 시간을 깨알같이 쪼개어 다닌 일정을 마치고 보니, 의도하진 않았지만 전주의 예술 향에 가득 취한 여행이었다. 역시 여행은 친구와 하는 여행, 예술을 체험하는 여행이 만족도 최고다. 물론 밤에 숙소에서 '쏘맥' 몇 잔에 풀어놓는 우리들의 살아가는 이야기가 화룡정점이었지만.

아이들의 여름 방학을 맞아 딱히 계획을 세우지 않아 마음만 급한 가정이 있다면, 이번엔 익산과 전주로 여행을 떠나보는 건 어떨까?

덧붙이는 글 | 개인 브런치에 함께 게시될 글입니다.