▲책 표지<이런 제목 어때요?>-최은경 글, 루아크 출판 ⓒ 루아크

22년째 편집기자로 일해온 최은경 기자의 신간 <이런 제목 어때요?>를 최근 읽었다. 나 또한 시민기자로 활동하고 있어 책 출간이 무척 반가웠다.

나는 2023년 8월 중순에 처음으로 시민기자가 되었다. 당시 글쓰기 플랫폼에서 다른 이가 쓴 '오마이뉴스 시민기자 도전기'를 읽고 관심이 생겼다. 처음에는 '내가 기사를 쓸 수 있을까' 자신이 없어 망설였는데, 그러다 '그래, 되든 안 되든 한번 해 보자' 하고 용기를 냈던 기억이 난다. 그렇게 가입한 게 모든 일의 시작이었다.

시민기자 활동 1년... 100여 편의 기사를 썼다

사실 시민기자가 되고 처음에는 기사 쓰는 일이 서툴러 많이 헤맸다. 그때 엉성한 내 기사의 틀을 잡아주고, 제목도 더 잘 읽히는 제목으로 바꿔주신 편집기자가 바로 이 책의 저자다. 즉 내가 시민기자로 1년 동안 꾸준하게 글을 쓸 수 있도록 계속 동기부여와 힘을 실어 주신 분이라 할 수 있다.

시민기자 활동을 퇴직 후 가장 잘한 일이라고 생각하며 즐겁게 기사를 썼다. 1년 동안 100여 편의 기사를 썼으니 2~3일에 1번 꼴로 성실하게 썼다. 가족과의 일상 에피소드는 '사는이야기' 기사로, 친구와 지인들과 간 여행은 '여행'면 기사로 재탄생했다. 내 주변 퇴직자들 이야기엔 노년 세대들의 주거 고민, 일자리 고민이 담겨 있었다. 기사를 쓰니 평범했던 하루가 특별한 일상으로 남게 됐다(관련 기사 :

시민기자 1년, 세상 보는 눈이 달라졌다 https://omn.kr/29uib ).

1년 동안 기사를 쓰며 늘 고민이 되었던 것이 제목 짓기였다. 기사로 채택되지 않은 걸 제외하고 가끔은 내가 썼던 원래 제목으로 기사가 발행되기도 했지만, 65편 정도는 편집기자님께서 늘 멋진 제목으로 바꾸어줬다. 대부분의 기사 제목을 다시 지었다는 말이 맞겠다.

오마이뉴스 편집기자인 저자는 시민기자들을 대하면서 글쓰기만큼 제목 짓기를 힘들어 하는 이들이 많음을 느꼈단다. '기사 제목 짓는 법을 알려달라'는 시민기자들의 요청으로, 조금이라도 도움이 되고 싶은 마음에 글을 쓰게 되었다고 한다.

늘 고민 되는 제목짓기

제목을 보자마자 '이거 내 얘긴가? 혹은 이 제목 쓴 사람 내 마음속에 들어갔다 나왔나?' 혹은 '들으라고 하는 말인가?' 혹은 '귀신이네' 같은 반응을 부르는 문장들이 그렇다. 나에게도 그런 종류의 글이 있다. 그것들은 대부분 내가 지금 고민하는 것과 관련이 있는 제목인 경우가 많았다. - p.124

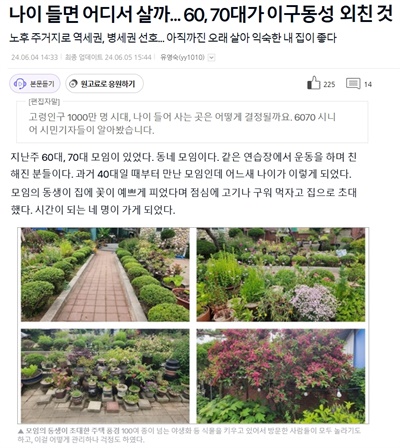

내가 쓴 기사 중 가장 인기 있었던 기사는 '

나이 들면 어디서 살까... 60, 70대가 이구동성으로 외친 것' (

https://omn.kr/28uxp )인데 추천수 226, 조회수는 무려 18만 회 이상을 기록했다. 내가 쓴 처음 제목은 '나이 들면 어디서 살까? 지인들의 생각은 이랬다'였는데, 편집기자님께서 수정해 준 기사 제목 덕을 톡톡히 보았다.

기사 제목 덕분인지 여기엔 60~70대 시니어들이 댓글도 많이 달아줬다. 이처럼 '타깃 독자가 있는 제목'은 독자들의 눈길을 끌 수 있다고 저자는 말한다.

▲제목 덕을 톡톡히 본 기사(자료사진). ⓒ 오마이뉴스

두 번째 인기 기사는 최근에 쓴 '

물컹한 가지 무침, 꼬들꼬들하게 먹는 법' (

https://omn.kr/29itt )으로, 기사 추천수 128, 조회수 약 11만 5천 회를 기록했다.

이 기사의 처음 제목은 '가지, 이제 찜기에 찌지 마세요'였는데 편집기자님이 수정해 주신 제목이 훨씬 구체적이고 호기심이 느껴진다. 특별한 요리, 특별한 기사가 아닐 텐데도 제목 덕인지 인기 기사가 되었다(이 글을 쓴 나도 여름 내내 꼬들꼬들한 가지 무침을 만들어 먹었다).

위 기사의 제목처럼 제목에 의성어나 의태어를 넣으면 독자의 호기심을 자극 시키기도 하고, 표현을 반복하는 게 강조의 효과가 있다는 걸 이 책을 읽으며 처음으로 알게 되었다. 즉, 오감을 동원해서 표현한 내용을 제목에 보여주거나 들려주면, 독자 입장에서도 새롭고 재미있어 흥미를 더 끌 수 있다는 것이다.

이제야 보이는 편집기자의 노력들

▲시민기자로 활동하며 기사를 쓴 지난 1년이 나는 퇴직 후 가장 잘한 일이라 생각한다. 즐겁게 기사를 썼다. ⓒ hudsoncrafted on Unsplash

나는 글을 쓸 때 제목을 먼저 지어 놓고 쓴다. 하지만 원 제목이 마지막까지 가는 경우는 많지 않다. 글을 쓰는 중간 중간에 제목을 자주 바꾸기 때문이다. 어떤 때는 원 제목과 아주 다른 제목으로 바뀌기도 한다.

가끔 너무 제목에만 몰입하다 보면, 글의 방향이 엉뚱한 다른 곳으로 갈 때가 있다. 처음에 쓰려고 했던 순수한 글이 아닌, 그저 인기 글이 되고 싶은 마음에 이상한 글이 되는 것이다. 즉, 배가 산으로 가는 꼴이다. 이런 점은 생각해 볼 필요가 있다.

편집기자가 글쓴이의 제목을 손 보는 가장 큰 이유는 글쓴이가 정성을 다해 취재하고 공들여 쓴 좋은 글을 더 많은 독자가 봐주었으면 하는 마음에서다. 내가 편집한 기사가 영향력 있는 글이 되고, 많은 공감을 얻을 때 일하는 보람을 느끼기도 하고. 하지만 감동도, 공감도, 정보도, 새로움도 없는 글을 제목으로 어필하기는 어렵다. - p.39

이 책을 읽으면서, 편집기자들이 기사를 읽고 좋은 제목을 뽑기 위해 이렇게 많은 고민과 노력을 하는 줄 몰랐다. 기자가 기사를 송고하면 편집기자가 첫 번째 독자가 된다는 것도 알았다. 어쩌면 취재한 나보다 더 공들여 기사를 읽고 제목 뽑기에 신경 써 주는 것 같다. 고마운 일이다.

시민기자로 지낸 1년이 지났다. 그동안 기사를 쓰면서 제목을 고민하긴 했지만, 편집기자처럼 치열하게, 총체적으로 고민하진 않았다는 사실이 부끄러웠다. 이제부터 제목을 지을 때 잘 읽히는 제목이 되도록 기사의 내용도 충분히 반영하고, 기사의 길이, 시사성, 다른 기사와의 차별성, 독자의 호기심 등을 좀 더 깊이 생각해서 지어야겠다고 다짐했다. 그러기 위해서는 물론 기사부터 잘 써야 함은 당연하겠다.

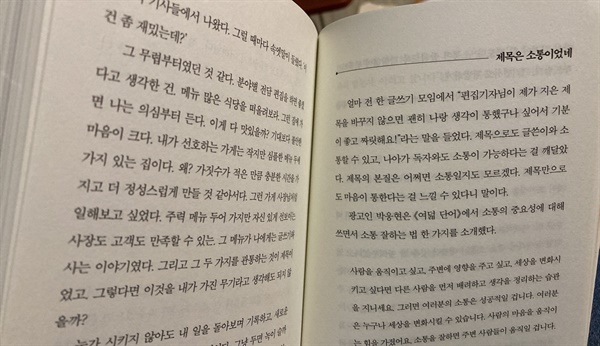

▲22년 차 편집기자의 내공이 담긴 책 <이런 제목 어때요?> 중 한 대목. '소통'이라는 부분이 눈에 띈다. ⓒ 루아크

나는 책을 살 때도 제목을 가장 먼저 확인한다. 제목에서 흥미가 느껴지면 50%는 이미 관심을 가지게 된다. SNS나 블로그 등에서도 '제목'을 보고 클릭하는 시대니, 제목 뽑는 일로 고민인 분들이라면 <이런 제목 어때요?>를 반드시 읽어보시라 권하고 싶다.

이 책은 가볍게 읽히지만, 한 번 읽고 끝내기보다 2~3번 정독하면 더 좋을 것 같다. 나도 몇 번 더 읽으려 한다. 책 속에 보물찾기처럼 읽히는 '제목 뽑기 꿀팁'이 숨어 있기 때문이다. 기사나 글을 쓰는 사람이라면 혹은 글을 쓰고 싶은 사람이라면 이 책을 읽고 제목 뽑기 꿀팁을 발견해서 독자에게 많이 읽히는 글을 쓰길 응원한다.

제목은 독자가 작가의 생각으로 들어가는 첫 번째 문이다. '열어볼까, 말까 고민하는 사람 앞에서 나는 좋은 문지기가 되고 싶다'고 저자는 말한다. 저자의 또 한 가지 바람은 제목을 보고 글을 읽은 독자가 '이런 글 나도 한번 써 볼까? 하는 마음을 품는 것이다'라고 한다. 이 말이 나도 크게 공감이 됐다.

이 책을 읽고 조사 하나, 단어 하나, 서술어 하나, 문장 순서에 따라 미묘하게 맛이 달라지는 게 제목이라는 사실을 새롭게 알게 되었다. 독자가 문을 열고 글 속으로 망설이지 않고 들어올 수 있도록, 나 또한 글과 제목에 공을 들여야겠다고 다짐해 본다.

이 책은 아직은 초보 기자인 나에게 정말 유익한 책이 되었다. 딱딱한 주제 같지만, 22년 간 축적해온 편집기자의 경험과 에피소드가 담겨 있어 글이 정말 잘 읽힌다. 나처럼 글을 쓰며 오늘도 읽히는 제목, 독자를 끌어당길 제목을 고민하는 분들은 망설이지 말고 꼭 읽어보시라고 말하고 싶다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 소개될 예정입니다.