엄마가 무너지고 우왕좌왕하던 한 날 엄마 집에 들어섰다. 엄마가 목에 턱받이처럼 수건을 두르고 간병인의 도움으로 양치질을 하고 있었다. 세면대도 아닌 싱크대에 걸친 채였다. 그럴 수도 있는 일이었지만 기묘한 좌절감을 느꼈다.

엄마의 노쇠와 필연적으로 따라올 간병에 마음의 준비를 한다는 것은 얼마나 바보 같은 일일까. 하루가 다르게 쇠약해지는 엄마를 보며 매번 최악을 예상하곤 했지만, 막상 들이닥치니 전혀 담담하지도 침착해지지도 않았으니 말이다.

엄마가 무너지고서야 노인장기요양보험을 알아보고 급하게 간병인을 구하느라 하늘이 노랬다. 그렇게 수선을 피며 요양보호사 서비스를 받기 전 급한 대로 간병인을 구했지만 정작 엄마는 간병인을 싫어했다. '싫다'보다 '어렵다'가 적확한 표현일 것이다. 평생 누군가의 수발을 받아본 적 없는 엄마에게 이제 늙고 아프니 타인의 도움을 받으라는 말은 어쩌면 폭력이었을 것이다.

세수가 어려우니 자신의 얼굴에 누군가 손을 대 닦아대고, 자신의 부실한 이를 칫솔로 엉성히 후벼대는 게 침범처럼 느껴지지 않는 건 어려운 일이다. 이 정도면 약과일 것이다. 마음대로 통제되지 않는 대소변을 처리하기 위해 자신의 맨몸을 드러내고 씻겨지는 건 또 얼마나 무참하겠는가.

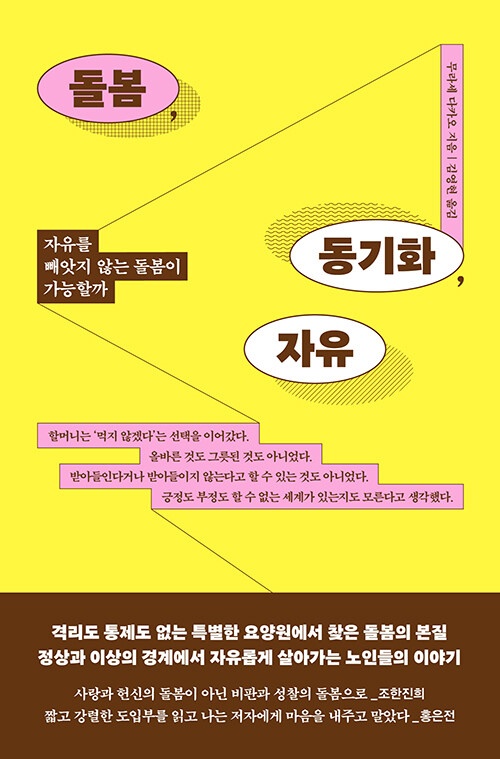

▲돌봄, 동기화, 자유 - 자유를 빼앗지 않는 돌봄이 가능할까 무라세 다카오 (지은이),김영현 (옮긴이) ⓒ 다다서재

무라세 다카오의 책 <돌봄, 동기화, 자유>에서 "신체 돌봄은 서로의 몸을 탈취하는 것이나 마찬가지다"라는 말은 진실이다. 누군가의 몸을 만져야만 돌볼 수 있는 타인에게도 번번이 당혹감과 한계감이 들이닥치지 않겠는가.

돌봄자와 노인 간에는 이런 상황이 '어쩔 수 없다는 걸 합의'하는 것부터 시작해야 하지만, 엄마와 간병인은 그렇지 못했고, 딸이자 돌봄자이자 보호자였던 나 또한 그랬다. 한마디로 엉망진창이었다. 엄마는 자신의 집에 무시로 드나드는 타인이 자신을 만지고 통제하는 걸 못 견뎌했고, 간병인 역시 익숙한 거부에 형식적으로 대응했고, 나는 '멘붕'이었다.

코로나 시국에 어찌어찌 장기요양보험 등급을 받아 요양보호사를 배정받았을 때 나는 한숨을 놓았다. 하지만 간병인보다 체계적인 교육을 받았으니 더 나은 돌봄을 제공할 거란 내 기대는 오산이었다. 엄마 방을 간단히 청소해주고 식사를 챙겨 주는 외 간병인과 별다를 게 없었다. '요양보호사의 일기'라는 부제를 단 <돌봄의 얼굴>에 등장하는 요양보호사처럼 산책을 시켜주고 병원 진료에 동반해 주는 일은 없었다.

내 부탁으로 딱 한 번 치과에 다녀온 후 요양보호사는 사고가 나면 자신에게 책임이 따를 것을 우려해 병원 동행은 딸인 내가 하는 게 좋겠다고 미루었다. 목욕 서비스도 일주일에 한 번 받을 수 있었지만 엄마가 거부했고 이후 요양보호사는 아예 시도도 하지 않았다.

<돌봄의 얼굴>에서 살뜰히 보살피는 요양보호사를 보고 "어떻게 저런 요양사를 만났어요?" 하고 동네 이웃 노인이 부러워하는 건, <슬기로운 의사 생활>의 의사들을 현실에서 만날 수 없는 것과 같은 간극을 설명한다. 그만큼 충족되는 요양보호사를 만나기 어렵다는 뜻이다.

이는 요양보호사가 나쁘다거나 문제라고 지적하려는 의도가 아니다. 국가가 책임진다는 한국의 요양 보호라는 것이 얼마나 허술한지, 제도나 시장만능주의만으로 좋은 돌봄이 자판기처럼 구매되지 않는다는 괴리를 말하려는 것이다.

요양보호사가 배정되고 꽤 시간이 흘러도 엄마는 그를 불편해했다. 그가 방을 치우고 점심상을 내주면 가라고 성화였다. 그가 정해진 시간을 채우지 않고서는 갈 수 없다는 걸 알면서도 말이다. 엄마의 요양보호사는 엄마가 바라는 만큼만 서비스를 제공하면 핸드폰을 들고 다른 방으로 사라졌다 시간을 채운 후 돌아갔다.

엄마에게 들렀다가 졸다 부스스 깨어난 그를 보고 서로 민망했던 적이 한두 번이 아니었다. 나는 쉽게 불평하지 못했다. 갑질에 대한 강력한 검열이 나를 저지했고, 엄마에게 혹시라도 돌아갈 불이익이 걱정됐기 때문이다. 더 나은 돌봄을 위해 나는 실상 아무것도 하지 못했다.

<돌봄, 동기화, 자유>를 읽다 보면 돌보는 자와 돌봄을 받는 자를 동시에 성찰하게 한다. 저자가 돌봄을 공부한 후 '다 안다'는 식의 내려다보는 시선으로 "어르신들의 '저항의 불꽃'에 기름을 부었"던 요양보호사 초보 시절 실수부터, 돌봄 노동이 인격이나 윤리의 문제가 아니라 "한계를 피하는 기술"임을 깨달은 원숙한 돌봄자가 되기까지, 여러 차례 교차로에서 과속이나 신호 위반이나 불법 유턴의 위기를 넘어서며 기록한 성찰이 책에 올올하다.

극적인 윤리의식이 이를 성취하게 한 것이 아니라 그의 표현대로라면 '동기화'가 이를 가능하게 했다. "둘이 함께 지금 여기를 인식하는 것" 말이다. 이보다 더 나은 돌봄 윤리가 있을까. '동기화'라는 화두 앞에서 나는, 엄마와 나의 관계에서도, 엄마와 요양보호사 사이에서도, 일방적 돌봄을 주고받는 위계만 있었을 뿐, 둘이 함께 지금 여기를 인식한 동기화의 경험이 전무했다는 진실에 뼈가 아팠다.

이는 돌봄 노동을 헌신이니 사랑이니 따위의 말로 미화하는 것을 경계한다. 돌봄 노동은 숭고한 무엇으로 가능한 게 아니라, 돌봄자와 노인이 상호 '어쩔 수 없는' 상황임을 인정하고 그 상황 속 관계성을 쌓여가며 구축한 신뢰를 통해서 도달할 수 있었다.

동기화에 대한 훈련은 밤새도록 자지 않고 열 번도 넘게 화장실을 들락거리는 할머니를 돌본 동료에게 "몇 번째 일어나셨을 때 할머니를 때리고 싶었어"라고 선선히 묻고 대답할 수 있는 안전한 동료의식을 낳는다. 그 물음은 결국 어떻게 때리지 않고 한계를 피할 수 있었는지 서로의 경험을 공유하며 매일의 반복으로 마음을 다잡는 집단화된 노력의 과정이었다.

우리 사회의 돌봄 노동 현장에도 절실한 요청이 아닐까. 어쩔 수 없다지만, 노인이 배회하거나 규칙대로 행동하지 않는다는 이유로 마음대로 가두고 묶어 방치하고 학대할 수 있는 폭력이 아무렇지 않게 자행되는 한국 사회에 말이다. 이런 사회에서 어떻게 늙고 아픈 몸이 되는 것을 두려워하지 않을 수 있을까.

<돌봄, 동기화, 자유>에서 저자는 "우리 사회는 돌봄 현장이 합법적 제어와 격리가 이루어지는 장소이기를 비밀리에 요구하고 있다. 현장은 그 비밀스러운 요구를 면책권으로 쓴다"고 지적한다. 면책권은 노인에 대한 자유와 안전 사이에서 돌봄자가 최악의 사태를 막으려는 조치에만 급급할 뿐 최악의 사태를 품어낼 수 있는 노력을 하지 않게 만든다.

노인은 쓸모없고 버려진 존재이므로 그래도 된다고 믿기 때문일까. 모두 늙는다지만 모두 차별받지 않는다. 이미 노인의 나라가 도래한 이곳에서 선택받은 일부를 제외한 우리는 차별받지 않은 방도를 가지고 있는가. 그런데도 여전히 늙음과 돌봄이 우리와 상관없는 문제인가.

덧붙이는 글 | 개인 블로그와 브런치 게시 예정