▲서울 시내 어느 사찰의 법당 앞에 놓여있는 카스가 등롱(春日燈籠). 그런데 일본의 신사(神社)에나 어울릴 법한 이러한 일본풍의 석등은 이미 전국 사찰에 널리 퍼져있다. ⓒ 이순우

재물이 넘쳐나는 탓이라고 얼굴을 찌푸리는 이들도 적지 않고, 그냥 두어야 할 것을 잘못 손을 대어 오히려 제 모습을 다 버려놓았다고 한탄하는 이들도 없지 않다. 개중에는 지정문화재라도 있을라치면 문화재 주변환경의 보호라는 명분으로 국고보조금까지 지원을 받아 불사를 이루는 경우도 없지 않은 만큼 세상 사람들의 참견이 반드시 주제넘은 것이라고 치부하기는 어렵다.

모름지기 큰 것과 새 것만을 추구하고 또 지켜야 할 것과 고쳐나가야 할 것을 제대로 가려내지 못한 탓이 아닌가 싶기도 하다. 시멘트로 지어 올린 법당이 즐비하고 뽀얀 회백색의 화강암 속살을 그대로 드러낸 석물(石物)이 경내의 여기저기에 잔뜩 배치된 것이 어제오늘의 풍경은 아니지만 그래도 여전히 그 어색함이란 쉽게 떨쳐 버리기가 어렵다.

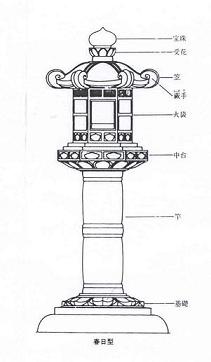

▲<문화재용어사전>에 수록된 카스가 석등의 그림설명. 옥개석 모서리의 끝이 고사리처럼 잔뜩 말려 올라간 것이 가장 큰 특징이다. ⓒ

그런데 기왕에 돈을 들일 밖에는 그만한 가치에 걸맞게 사용되면 좋을 텐데 실상은 그렇지만도 못하다는 것이 못내 안타까운 일이다. 가령 사찰 경내에 자꾸 늘어나는 석조물들이 그러하다. 그것도 누군가가 좋은 뜻으로 시주한 것일 텐데, 하필이면 그것이 '정체불명'의 석조물이다. 허나 그것은 알고 보면 전혀 '정체불명'이 아니라 그 정체가 명확히 '일본풍(日本風)'이라는 것을 알아내기는 어렵지 않다.

절 집의 크고 작음을 떠나 어딜 가나 익숙하게 볼 수 있는 석등 한 점. 틀림없이 우리의 것은 아니다. 우리 것만을 고집하고 남의 것을 배척하겠다는 생각이 통용되는 세상은 분명 아니로되 그것이 식민지 시대의 유산이라면 문제는 훨씬 달라진다. 더구나 그것이 일본의 신사(神社)에서나 어울릴 법한 물건이라면 다시 새겨봐야 할 일은 분명하지 않는가 말이다.

이른바 '카스가 도로(春日燈籠)'가 그것이다. 일본 나라(奈良)의 카스가신사(春日神社)가 그 원산지이다. 언뜻 보아 '우리나라 석등과 뭐 그리 다르냐'고 반문하는 사람도 있겠지만 자세히 들여다보면 그 양식은 사뭇 다르다. 가장 큰 차이는 옥개석(屋蓋石)의 모양. 특히 '귀꽃'이 장식되어 있어야 할 자리에 '카스가 등롱'에는 '궐수(蕨手, 와라비테)'라는 것이 붙어 있다.

▲일제 때 경주지역의 어느 일본식 사찰의 경내에 놓여 있던 카스가 석등의 모습. 지금의 것과 하등 다를 바가 없다. ⓒ

그 뜻이 '고사리 손'이라는 것이라는데 과연 그 모양이 고사리의 줄기처럼 끝이 잔뜩 말려 올라간 모습이다. 적어도 우리네 석등에는 이러한 형태를 찾아볼 수 없다. 그러니까 그것이 일본풍 석등의 고유한 특징이라고 할 수 있겠다. 그런데 정작 문제는 이러한 양식의 차이에 있는 것은 아닌 듯이 보인다.

도대체 언제부터, 그리고 어떠한 경위로 일본풍의 석등이 이토록 광범위하게 국내 사찰에 퍼져나가고 있는 것일까? 카스가 등롱의 유입경로에 대해서는 따로 조사된 바는 없으나 식민지 시대를 거치는 동안 일본식 사찰이 이 땅에 넘쳐 났으니 그 시절에 광범위하게 보급된 것이라는 사실만은 짐작하기 어렵지 않다. 그런데 그것이 전부는 아니었다.

▲일제시기 서울의 서사헌정(지금의 장충동2가)에 있던 어느 유곽에도 이러한 석등이 놓여 있었다. ⓒ

이 석등이 보급된 것은 비단 일본식 사찰에만 국한되었던 것이 아니라 '정원장식용'으로도 팔려나가 여염집이나 일본식 요리점, 심지어 유곽(遊廓)에까지 널리 퍼져있었다. 그러니까 이만하면 이 괴상한 일본풍의 석등이 더 이상 이 땅의 어느 곳에도 확산되지 말아야 할 분명한 하나의 이유가 되지는 않을까? 원래부터 일본의 신사(神社)에서 나온 물건이고, 더구나 세속의 저급한 욕망이 온통 절어 있는 곳에서나 어울릴 법한 석등이 우리네 산사(山寺)에 더 머물러 있을 수 있는 이유가 하나라도 더 있겠는가 말이다.

그런데 문제는 하나 더 있다. 카스가 석등이 이 땅에 건너온 유래야 어찌됐건 간에, 이를 본뜬 복제품들이 오늘날에도 부지런히 확대 재생산되고 있다는 사실이 그것이다. 일제 때부터 전승되어온 제작기법이 하루아침에 근절되기도 힘든 탓인지 어쩐지, 그리고 그것의 원산지가 일본이라는 사실을 아는지 모르는지 국도변을 따라 가다보면 심심찮게 만날 수 있는 석물공장마다 이 고약한 석등의 모습이 좀체 구색에서 빠지는 법이 없다.

▲충주 인근의 국도변에 있는 어느 석물공장. 여기에도 예외 없이 '일본풍' 석등들이 기본 메뉴의 하나로 잔뜩 전시되어 팔려나가기를 기다리고 있다. ⓒ 이순우

공급이 소비를 창출하는지 아니면 소비가 있으니까 공급이 뒤따르는지는 알 도리가 없으나 일본풍의 석등이 재생산되는 악순환의 고리는 쉽사리 끊어질 것 같지 않다는 사실은 분명 암울한 일이다. 하지만 지금에라도 누군가는 이 악순환의 고리를 하나씩 끊어나가는 일을 시작하는 것이 옳겠다. 이미 설치된 곳은 아깝다는 생각 말고 하나씩 걷어내는 일을, 그리고 이왕에 시주하려는 사람은 그만한 가치를 지닌 제대로 된 석물을 골라냈는지를 확인하는 정도의 수고쯤은 기꺼이 감수해야 하는 것은 아닌가 싶다.

그러나 이러니 저러니 해도 제일 중요한 것은 직접 치석(治石)을 담당하는 석공(石工)의 몫은 아닐는지? 알고 그랬는지 모르고 그랬는지는 알아낼 재간이 없지만, 구태여 일본풍의 석조물을 더 만들어내야 할 까닭이 도대체 뭐가 있는지를 되새겨보아야 할 때는 아닌가 하고 말이다. 그만한 문화적 다양성조차 제대로 삭여내지 못하는 우리의 좁은 속을 탓하는 일은 정녕 그 다음, 다음의 문제인 듯싶다.

| | '카스가 도로(春日燈籠)'란? | | | |

갓(笠), 화대(火袋), 중대(中台)가 6각형(간주는 원형)인 가장 표준적인 석등롱의 형식인데, 나라(奈良) 카스가대사(春日大社)의 헌등용(獻燈用)에 많다는 것에서 따온 명칭. 하라이도형(拔戶形), 산가츠도형(三月堂形), 한냐지형(般若寺形) 등 여러 가지 종류가 있으나 본가(本歌, 원형이 되는 최초의 작품)는 명확하지 않다.

따라서 일반적으로 육각형의 것을 광의(廣義)로 '카스가등롱'이라 부른다. 특히 구분하는 경우에는 화대에 해(日), 달(月), 삼립산(三笠山)의 조각이 있는 것을 기준으로 한다. 정원(庭園)에 사용되어진 것은 모모야마시대(桃山時代) 이래의 일이다. <출처: 文化財用語辭典 (淡交社, 1989)> | | | | |