【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

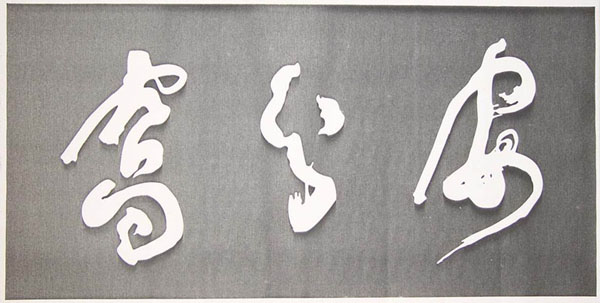

▲창암의 글씨 ⓒ 최윤식

드디어 나의 시골집(소한제; 笑閑齋)에 편액이 걸렸다. <안분와(安分窩)> 석 자에 그저 '창암(蒼巖)'이라고만 작게 새긴 것이다.

이 글씨를 처음 만난 것은 무등산 기슭에 있는 계산 장찬홍 화백의 화실에서였다. 의제 선생의 마지막 제자인 그는 스승의 묘소 발치에 화실을 짓고 지금도 그림을 그리고 있는데 의제가 그랬던 것처럼 그 또한 그림뿐만 아니라 글씨에도 일가를 이루고 있다. 허기야 문인화라는 것이 원래 시(詩)·서(書)·화(畵)에 능통해야 하는 것이지만….

어느 날, 무등(無等)에 올랐다 내려오는 길에 그의 화실에 들렀더니 대단한 절필(絶筆)이 아니냐면서 내보여준 글씨 바로 이 <安分窩>이었다. 물 흐르듯, 춤추는 듯 써내려 간 그 석 자는 나 같은 손방의 눈에도 절필이었다.

누구 글씨냐고 물었더니 창암 이삼만(蒼巖 李三晩) 선생 글씨란다. 복사한 글씨였지만 보아하니 현판인 듯 했다. 이 현판이 어디에 있느냐니까 나주 풍산리(豊山里) 도래마을에 있는 풍산 홍씨(豊山 洪氏) 종갓집 사랑채에 걸려있단다.

그 종갓집이라면 내가 몇 번이나 가본 적이 있었던 집이었다. 그 마을에 있는 기와집 한 채를 점찍어 두고 구경 삼아 4-5년을 드나들던 마을이다. 그 종갓집도 몇 번 갔으나 일곽을 이루고 있는 사랑채에는 들어가 보지 못했는데 그 사랑채에 이런 멋진 글씨가 걸려있었다니….

그 편액을 보러 그 후에도 몇 번을 더 갔으나 늘 커다란 자물쇠가 채워진 채 문이 잠겨 있어 보질 못했다. 그러던 중 어느 날 갔더니 마침 종손 어르신이 서울에서 내려와 계셨다. 반갑게 인사를 하고 그 현판 이야기를 했더니 대단했던 옛날이야기와 함께 사랑채를 구경시켜 주어 그 때서야 직접 내 눈으로 그 글씨를 볼 수 있었다.

주인에게는 말하지 않았지만 이 집 사랑채와는 참으로 어울리지 않는 현판이라는 생각을 했었다. 사랑채만 열서너 간이 넘는 이 이 고대광실에 안분와(安分窩)라니…????

언젠가 소박한 나의 시골집을 갖게 되면 저 글씨를 새긴 편액을 하나 걸어야지…. 그 날 이후 그것은 작은 내 꿈이었는데 드디어 오늘 그 글씨를 건 것이다. 安分窩 - 제 분수에 만족하면서 사는 초라한 움막집이라… 우리 집에 너무 잘 어울리지 않는가? 당호는 아니기에 대청마루 거실 들어가는 문 위에 걸었다.

지켜보는 이 하나 없이 혼자 걸어놓고 혼자 빙그레 웃는 것이 전부였다. 너무나 조용하고 맹물 같은 현판식이었다. 갈채도 없었다. 꽃가루도 없었다. 뜰 하나 가득 솜이불처럼 널린 눈밭에 햇빛만 찬란했다.