【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲1학년 때 선생님과 함께 만든 철화 연적. 어느덧 20여년이 넘은 골동품(?)이 됐다. 밑바닥에는 '1244 浩'라는 이니셜이 선명하게 남아 있다. ⓒ 유성호

미술시간은 주로 야외에서 이뤄졌다. 때로는 교문까지 개방해 학교 인근의 풍경을 담아오게 했다. 당시 수업 중에 교문을 나설 수 있다는 것만으로도 우리는 엄청난 해방감을 만끽할 수 있었다. 미술 수업도 다양했다. 데생은 물론 수채화, 아크릴화, 판화, 조각, 동양화, 포스터, 도예 등 할 수 있는 모든 장르의 미술을 섭렵하는 듯했다.

때로 실기 도구 준비가 미흡하면 우리는 두 시간 내내 운동장을 뛰면서 돌았다. 그때도 선생님은 아무 말 없이 맨 앞에 뛰었다. 학생들이 지쳐 하나둘 떨어져나가도 선생님은 내내 달렸다. 그런 일이 있으면 우리는 약속이나 한 듯 실기 수업 준비에 신경을 썼다. 야외 수업이나 운동장 돌기가 아이들에게 자율과 책임을 가르치는 훌륭한 도구였다는 사실을 알아차린 것은 아쉽게도 졸업 후 상당한 시간이 흐른 후였다.

"영원한 스승님으로 기억합니다"

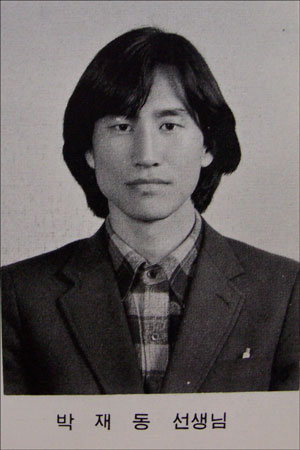

▲1986년 졸업앨범에 있는 선생님 사진. ⓒ 유성호

우리가 학교를 마칠 무렵, 선생님은 학교를 그만두셨다. 우리 학교에 오시기 전에 재직했던 휘문고등학교에서도 이유도 알리지 않은 채 1년만에 전근을 해 학생들이 매우 아쉬워했다고 한다.

들리는 소리에 의하면 당시 민중미술 계열에서 주최한 한 전시회에 작품을 출품한 것이 화근이 됐다고 했다. 서슬퍼런 전두환 군사정권 시절에 민중미술 운동을 했으니 치도곤을 당하지 않은 것만으로도 다행스런 일이었다.

그때만 해도 선생님과 나는 각별한 사이가 아니었지만 선생님과의 이별에 대한 아쉬움은 컸다. 시간이 꽤 흐른 후에 선생님을 다시 뵐 수 있었다. 선생님은 삽화를 그리며 생계를 이어가고 있었다. 상도동에 있는 선생님 집을 찾은 나와 친구들은 선생님과 다시 만난 반가움에 어쩔 줄 몰랐지만, 속으로는 울고 있었다. 울면서 우리는 같은 말을 되씹었을 것이다.

"선생님은 우리의 영원한 스승이십니다."

그후 다시 선생님을 만난 것은 한겨레신문사에서였다. 선생님은 한겨레신문 창간과 함께 만평 담당 화백으로 우뚝 서 계셨다. 당시 선생님의 손바닥만한 한 컷짜리 만평은 4천만 국민을 울리고 웃겼다. 그 미술 선생님이 바로 박재동 화백이다.

유명한 선생님 덕에 편한 제자들

선생님은 어느새 사회 저명 인사가 돼 각종 매체에 심심찮게 오르내린다. 그래서 제자들은 안방에서 쉽게 선생님의 근황을 접할 수 있다. 핑계 같지만 그래서 선생님을 찾아 뵙는 일이 소홀해지고 있다.

또 선생님의 부인은 과거 연극무대에서 요즘은 안방극장과 은막을 넘나드는 전천후 배우로 맹활약하고 계신다. 이 또한 우리에게 선생님 가족의 안녕을 확인시켜주는 일이니 제자들은 거실 TV 앞에 앉아 편안히 문안을 여쭙고 있다. 모두가 선생님의 덕이요, 우리의 복이다.

끝으로 밝히면 화내실지 모르지만 사실 요즘 방송에 나오는 가지런한 선생님의 치아를 보면 옛 모습이 떠올라 웃음이 나온다. 선생님은 예나 지금이나 제자들에게 웃음을 머금게 하는 것에는 변함이 없는 듯하다.