▲좌묘우사(左廟右社)의 원칙에 따라 종묘와 사직은 경복궁을 사이에 두고 반대편에 배치되어 있다. 종묘는 어느 듯 세계문화유산이 되었으나, 사직단은 많이 수습되긴 했어도 여전히 사직공원의 범주에 머물러 있다. ⓒ 이순우

기껏해야 우리가 기억하는 건 종묘가 지난 1995년 12월에 유네스코의 세계유산목록에 등재되었다는 것, 흔히 역대 임금을 세종(世宗)이니 정조(正祖)니 고종(高宗)이니 하고 부르는 것은 원래 종묘의 신위에 올리는 묘호(廟號)에서 비롯된 명칭이라는 사실 그리고 종묘 앞에는 시끌벅적한 종묘앞공원이 있고 사직단에는 좀 더 한적하나마 사직공원이 들어서 있다는 정도의 얘기가 아닌가 싶다.

겉으로는 두 곳 다 일찌감치 사적(史蹟)으로 지정되어 국가의 보호를 받고 있는 형편이기는 하지만, 알고 보면 거기에도 결코 수월찮은 수난의 역사가 잔뜩 배어들어 있었다. 더구나 그것들이 진작에 용도폐기된 왕조시대의 대표적 유물이었으니 어찌 그러한 운명인들 피할 도리가 있었을까?

가령 종묘는 요즘 들어 세계문화유산이라는 호사를 누리고 있기는 하지만, 일찍이 1926년에 순종임금이 승하한 직후에는 종묘관통도로의 개설과 관련하여 종묘봉천설(宗廟奉遷說)이 강하게 나돈 적도 있었고 또 해방 이후에는 자유당 때 국회의사당의 건립지로 지목되는 바람에 그 명맥이 끊어질 뻔했던 시절도 있었다.

그런데 일은 거기에서 그치질 않았다. 심지어 1962년에는 세종대왕기념사업회가 종묘의 정전(正殿)을 개조하여 세종대왕기념관으로 사용하겠다고 청원하였다가 부결된 바 있고, 이에 다시 종묘구역 내에 기념관의 건립을 잇달아 시도하는 통에 이 문제로 문화재위원회와 여러 달 동안 승강이를 벌였던 적도 있다.

돌이켜 보면 그러한 발상 자체가 쉽사리 통용되었다는 사실만으로도 그 즈음의 종묘가 과연 어떠한 위상으로 치부되었는지 충분히 짐작할 만하다.

▲<조선고적도보>에 수록된 사진단의 풍경들이다. 아직껏 원형이 남아 있던 시절의 모습(왼쪽)과 잡초가 무성한 사직단의 모습(오른쪽)이 너무 대조적이다. 그나마 이런 모습도 잠시 사직단은 이내 가운데의 석축과 토단만 남겨지게 된다. ⓒ

하지만 상황이 훨씬 심각했던 것은 사직단 쪽이었다. 비록 나라는 망했으나 이른바 '이왕가'라는 실체가 온전히 남아 있던 탓에 때마다 제례가 이어졌던 종묘와는 달리 사직은 한일합병이 되자마자 그 존재가 완전히 사라졌기 때문이었다.

일찍이 대한제국의 성립과 더불어 태사(太社)와 태직(太稷)으로 격이 높아진 때도 없지는 않았으나 이러한 시절마저 그리 오래가지는 못했다. 사직단의 종말에 대해서는 마침 <매일신보> 1911년 2월 14일자에 다음과 같은 매우 짤막한 기록 하나가 남아 있다.

"원구단에 봉안하였던 위패는 수일 전에 매안(埋安)하였고, 사직단의 위패는 소화(燒火)하였다더라"

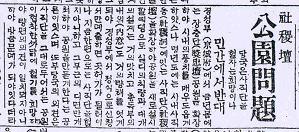

▲<동아일보> 1921년 11월 29일자에는 사직단공원의 개설 계획에 관한 기사가 수록되어 있다. 이 일을 추진했던 경성부 측에서는 당초 사직단을 말끔히 헐어내려고 계획했던 것을 확인할 수 있다. ⓒ

그러니까 1911년 2월의 어느 날, 조선 왕조 500년의 사직은 그렇게 한줌의 재로 돌아갔던 것이다. 그런데 이날 사라진 것은 사직의 위패만이 아니었다. 이에 앞서 1908년 7월 23일의 칙령 제50호 '향사이정에 관한 건'을 통해 선농단(先農壇)과 선잠단(先蠶壇)의 위패를 사직단에 배향하는 조치가 내려진 바 있었으니 이때 옮겨진 위패들 역시 함께 소각되어 사라지고 말았다. 결국 쓸모 없어진 사직단은 그날 이후 이내 공허한 제단만 남는 지경이 되었다.

그렇다면 이곳에 우리에게 익숙한 '사직공원'이 생겨난 것은 언제쯤의 일이었을까?

기록을 뒤져보니, 사직단 자리에 공원을 설치하려는 움직임이 구체적으로 드러난 것은 1921년 무렵이었다. 그런데 이 사업을 추진했던 경성부에서는 애당초 폐허처럼 남아 있던 사직단을 말끔히 제거하려 했던 모양이다. 그것을 그냥 두어서는 공원으로서 너무 협착하다는 것이 그 이유였다.

하지만 이러한 시도를 저지한 것은 의외로 조선총독부였던 것으로 확인된다. 무슨 아량이었는지 나중에 조선총독부는 1936년 5월 23일자로 사직단 일원 1760평을 고적 제57호(지금의 사적 제121호)로 지정하는 조치를 취하기도 했다. 어쨌거나 <동아일보> 1922년 10월 21일자에 수록된 '사직단은 원형보존, 공원의 설계는 다소 변경' 제하의 기사에는 그 과정을 이렇게 설명하고 있다.

"시내 사직동에 있는 사직단 부근을 개방하여 공원으로 만든다 함은 이미 보도한 바이거니와 경성부에서는 금년도에 경비까지 마련하여 가지고 곧 공사에 착수코자 그 설계도안을 첨부하여 총독부에 인가를 신청중이었던 바 당초 경성부의 설계로 말하자면

사직단은 중앙에 조금 그 형체만 남겨두게 하고 그 사방으로는 운동장을 만들고 그 옆에는 또 넓은 경기장을 설비하여 경주라든지 또는 학교 같은 단체에서 그것을 이용하여 운동회 같은 것을 여는 때에 편리하도록 설계를 하였던 것인데,

이번에 총독부의 주장은 원래 사직단은 경성에 고대 건물로 유명한 역사를 가진 고적인즉 지금 사람들의 운동을 위하여 운동장을 만드는 것도 필요하거니와 유명한 고적의 부근을 개척하는 것은 좋지 못하다는 의견이 있어 경성부에서 당초 설계하였던 것을 변경하게 되어 사직단을 전부 그대로 보관하여 두고

운동장은 사직 앞 남편에 설치하고 경기장은 따로 설치할 장소가 부족하기 때문에 운동장의 넓이를 크게 하여 경기장과 운동장으로 겸하여 사용하도록 설비할 터이라 하며, 금년 안에는 우선 삼림을 정리하며 그 안에 길을 각처로 새로 내이고 동편에 정구운동장을 설시한 후에 명춘부터는 모든 예정한 설계를 완성할 터이라는데 연못과 화단, 분수 등도 설치할 터이라더라."

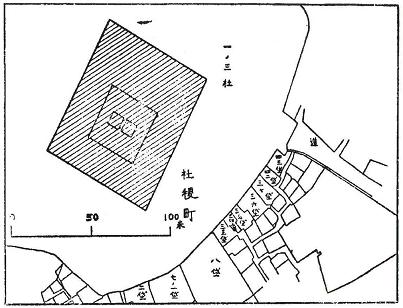

▲<조선총독부 관보> 1936년 5월 23일자에 수록된 고적 제57호 '경성사직단'의 지정구역 표시도이다. 훨씬 나중에 그 앞으로 길이 뚫리기 전까지는 그저 도성의 '막다른' 지역으로 남아 있었다는 것을 확인할 수 있다. ⓒ

그런데 구태여 고적유물을 훼손하면서까지 꼭 이곳에다 공원을 조성할 이유가 따로 있었던 것일까?

알고 봤더니 이는 경복궁 안에 세워진 총독부 청사의 준공시점이 다가오는 상황과 관련된 것이라 전해진다. 말하자면 남산 기슭에 있던 총독부 청사가 장차 경복궁 쪽으로 옮겨오는 것에 맞춰 서울의 북부지역에 길을 새로 고치고 또 전에 없던 시설들을 만드는 준비 작업의 하나로 이뤄진 것이었다.

실제로 남산공원이나 장충단공원이 포진한 남부지역(주로 일본인 거주지역)에 비해 고작 파고다공원 정도가 있던 북부지역(주로 조선인 거주지역)에 1920년대 이후 사직단공원이나 훈련원공원이나 삼청공원 등이 잇달아 등장하는 것은 그러한 배경 하에 진행된 일이었다. 하지만 시간이 흐를수록 사직단의 수난은 그만큼 더 빨라지고 있었다.

처음에 2만여 평 규모의 사직단 일원을 기초로 개설되었던 사직단공원은 이내 필운동, 누상동, 사직동 일대의 임야를 편입하여 7만여 평 이상에 달하는 대규모 공원이 되었으나, 그 자리에는 순환도로와 운동장과 갖가지 공원시설들이 속속 채워지기 시작했다. 그리고 툭하면 학교부지 등으로 공원의 일부가 잘려나가기 일쑤였다. 그리고 이러한 일은 해방 이후에도 그대로 지속되었다.

▲사직공원 안에는 이율곡 선생 동상과 신사임당 동상, 어머니헌장비, 단군성전, 황학정 등이 두루 흩어져 있다. ⓒ 이순우

공원의 경계구역을 따라 공공시설이란 명목으로 이런저런 건물들이 번갈아 들어서고, 공원의 빈자리마다 동상과 기념물들이 잇달아 세워지는 일은 좀처럼 멈추지 않았다. 현재 서울 석관동의 의릉(懿陵) 안에 있는 석탑 두 기 역시 한때는 사직공원에 놓여 있던 것들이었다.

어느새 사직단은 이름만 사직단이었지 실상 알맹이는 그렇게 완벽한 현대식 공원이 되어 있었다. 더구나 군사정권 시절인 1965년 무렵에는 국회의사당의 건립부지로 사직공원이 구체적으로 거론된 적도 있었으니, 겨우 석축과 토단만 남은 사직단이 그나마 통째로 사라질 뻔한 위기에 처하기도 했던 것이다.

이에 앞서 1962년에는 지금의 사직터널 방면으로 이어지는 도로의 개설과 관련하여 사직단 정문(보물 제177호)의 이전문제가 크게 논란이 된 적이 있었다. 그 시절의 일들이 대개 그러했듯이 멀쩡했던 사직단 정문의 양쪽으로 길부터 내놓고 이를 치워달라는 식의 요청이 있었다는 것이다.

▲경복궁 방면에서 바라 본 사직공원 일대의 전경이다. 사직터널로 이어지는 도로는 사직공원 앞에서 심하게 휘어져 있다. 결국 길이 아닌 곳에다 무리하게 길을 내는 바람에 사직단 정문은 1년 가량 길 가운데 방치되었다가 1962년에 끝내 지금의 자리로 물러났다. ⓒ 이순우

어찌 보면 이보다 몇 년 뒤에 덕수궁 대한문이 겪어야 할 수난의 역정은 이미 사직단 정문에서 시작되고 있었던 셈이다. 그리고 지하철 3호선의 굴착공사 때에도 사직단 턱밑으로 선로가 지나는 통에 사직단 정문의 보전문제가 다시 불거졌다는 것은 비교적 잘 알려진 일이다.

사직단이 지금의 모습이나마 유지하게 된 것은 88서울올림픽을 앞두고 사직단 권역의 복원공사를 진행한 결과였다. 그동안 사라졌던 돌계단이 새로 생겨나고, 제단을 에워싼 담장과 홍살문이 다시 세워진 것도 모두 이 때의 일이었다. 듣자하니 오래 단절됐던 사직대제(중요무형문화재 제111호)도 1988년 이후 고증 복원되어 해마다 시행된다고 전해진다.

그러고 보니 종묘 앞쪽에 지금과 같은 형태의 도심공원이 들어선 것도 그 무렵의 일이었다. 정확히는 그 때가 1985년 11월이었다. 그 덕에 종묘 앞은 두고두고 참으로 소란한 동네가 되긴 했지만 말이다.

그런데 알고 봤더니 종묘 그 자체도 이미 1963년 이후 '도시계획법'에 따라 근린공원구역을 지정되어 있었다. 우리가 흔히 '고궁'이라는 개념으로만 알고 있는 덕수궁, 경복궁, 창덕궁, 창경궁 역시 모두 그 시절부터 덕수공원, 경복공원, 창덕공원, 창경공원이라는 이름으로 진작에 바뀌어 있었던 것이다.

500년 종묘사직의 끝은 결국 근린공원이었던 셈이다. 그렇다면 도심지에 그토록 널찍한 휴식공간을 마련해준 것은 도대체 누구의 공덕으로 돌려야 하는 것일까?