ⓒ 박미향

파란색 모자와 작업복 그리고 파란색 사다리. 둥근 눈망울과 입 언저리에 머문 미소가 담긴 표지였다. 언제가 얼핏 들었던 제목인 것도 같고 한번쯤 스쳐지나가듯 보았던 책도 같았다. 그러면서도 내용이 확연히 생각나지 않아 책을 펼쳐 5살 아들과 함께 보았다.

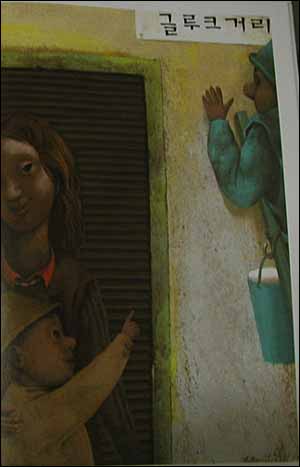

펼쳐든 책의 그림들은 멋스러웠다. 마치 미술관의 전시된 그림을 보는 것처럼, 유명 화가의 그림첩을 보는 느낌이었다. 희화화된 요소가 없고 실감나는 동작과 표정이 살아 있었다. 이런 그림을 그린 사람은 누구일까? 절로 궁금해졌다. 그린이는 '안토니 보라틴스키'으로 오스트리아 아동 및 청소년 문학상 일러스트레이션 부분상을 받은 적이 있다고 한다.

그런데 그림에 못지않게 책의 내용도 놀라웠다. 문장이 간결하면서도 던지는 메시지가 강렬했다. 짧은 이야기를 담고 있는 책이 분명한데 던지는 주제는 결코 짧지가 않았던 것.

독일의 거리 표지판을 닦는 청소부 아저씨는 아침 7시면 집을 나선다. 파란색 작업복을 갈아입고 청소도구를 갖추어 거리로 나서면 세계의 유명 음악가들을 표지판에서 만난다.

표지판 청소부들이 자전거를 타고 떠나는 모습을 마치 커다란 파란 새들이 떼지어 둥지를 떠나는 것과 같다는 시적 표현도 재미있었다.

ⓒ 박미향

아저씨는 행복했어. 자기 직업을 사랑하고 자기가 맡은 거리와 표지판들을 사랑했거든. 만약 어떤 사람이 아저씨에게 인생에서 바꾸고 싶은 것이 있느냐고 물었다면 "없다"라고 대답했을 거야.

어느 날 한 엄마와 아이가 파란색 사다리 옆에 멈추어 서지 않았더라면 계속 그랬을 거야.

"엄마, 저것 좀 보세요! 글루크 거리래요!"

아저씨가 막 닦아놓은 거리 표지판을 가리키며 아이가 외쳤어.

"저 아저씨가 글자의 선을 지워버렸어요!" "어디 말이니?" 엄마가 깜짝놀라 위를 쳐다보며 물었어요. "저기요. 글뤼크 거리라고 해야 하잖아요?" 독일어로 글루크는 아무 뜻이 없지만 글뤼크는 '행복'이란 뜻이 있거든. 엄마가 대답했어.

"그렇지 않아. 글루크가 맞단다. 글루크는 작곡가 이름이야. 그 이름을 따서 거리 이름을 붙인 거란다."(본문에서)

이후 아저씨는 자기가 닦고 있는 표지판 주인공들에 대해서 아는 것이 없다라는 것을 깨닫고 바흐거리, 베토벤 거리, 하이든 거리 등 표지판의 음악가들에 대해 알기 위해 도서관과 음악회를 찾아간다. 이처럼 모르는 것을 알기 위한 과정이 거듭되면서 아저씨는 표지판 청소가 더욱 즐거워진다.

세상살이가 제 아무리 험하고 힘들다고 하지만 이 책 속의 청소부 아저씨 처럼 살아가노라면 이루지 못할 것이 없을 것 같다. 행복은 스스로에게서 출발한다는 사실을 일깨워준다. 자신의 잘못이나 부족한 점을 인정하고 그 모자란 점을 채우기 위한 과정과 자신의 일에 만족하면서 애착을 가질 때에 스스로 행복해진다. 세상만사 그리 사노라면 만사가 형통하고 행복하지 못할 일이 없을 것이다.

임신 8개월의 몸으로 명품이란 물질에 눈이 멀어 못난 짓을 한 임산부 소식을 들었다. 또 요즘은 아이들까지 휴대폰과 mp3 등을 갖고 싶어 안달하고 실업난과 취업불황이라고 떠들어도 Diffcult, Dirty, Dangerous (어렵고, 더렵고, 위험한 일)의 3D 업종에서는 인력구하기가 하늘에 별따기보다 어렵다는 세태이다. 유아들이 보는 그림책으로만 알았던 이 책을 이들에게 선사하고픈 생각이 들면서 스스로는 어떠했는지를 뒤돌아 보았다.

책을 덮으면서 이 아저씨의 행복에 대해 생각을 해 보았다. 청소라는 자신의 일에 집중하는 아저씨의 자세에서 많은 것을 느꼈다. 사람의 일생에서 앎에 대한 욕구를 느낄 때가 가장 행복하다는 것을, 행복은 스스로에게서 일어나는 파도인 것을! 결코 다른 사람이나 물질에서 전해져 오는 것이 아니란 것을 느낄 수 있었다.