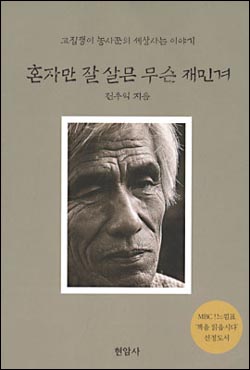

▲전우익의 <혼자만 잘 살믄 무슨 재민겨> ⓒ 현암사

전우익의 책 <혼자만 잘 살믄 무슨 재민겨>에는 이러한 그의 삶의 방식이 잘 나타나 있다. 이 책은 저자가 지인들에게 썼던 편지들을 모아 엮은 책이다. 이 책의 서문 역할을 하는 '편집자에게 보내는 편지'에는 자신이 살고 있는 '이곳 풍토는 세상에 알려지는 날이 곧 끝장나는 날'이라고 기술되어 있다.

그러나 역설적이게도 그의 '독특한' 삶이 세상 사람들에게 알려지게 된 계기는 모 방송국의 프로그램에 이 책이 선정도서로 알려지면서부터이다. 실제로 그 이후 그의 말처럼 자신의 생활이 정말 '끝장났는지'는 모르겠으나, 그의 글을 통해서 책을 읽은 많은 사람들의 인식에 큰 영향을 끼쳤다고 생각된다.

나는 이 책이 지닌 가장 큰 미덕은 빠르게 변화해 가는 사회 속에 휩쓸려 살아가는 현대인들에게, 아주 편안한 목소리로 진정한 삶의 가치가 무엇인가를 한 번쯤 생각하게 하고 있다는 것을 들고 싶다.

그는 이 책에서 '물을 푸지 않으면 샘이 말라버리듯 편지를 쓰지 않으면 생각까지 말라버릴까 두려워' 글을 쓴다고 한다. 편지라는 양식이 그렇듯이, 이 책의 내용은 저자가 살아가면서 느낀 생각들을 너무도 자연스럽게 풀어내고 있다. 글을 읽는 내내, 책의 곳곳에서 나는 저자의 넉넉한 마음을 느낄 수 있었다.

신경림 시인은 이 책의 발문을 통해서, '나만이라도 좀 덜 흔하게 살고 싶'다는 생각을 품고 몸소 실천하는 저자를 '깊은 산 속의 약초처럼 귀한 사람'이라고 평가한다. 나 역시 이 책을 읽으면서 이제 그의 말이 다른 사람들에게 전해져서, 약초처럼 이 사회의 아픈 곳을 치유할 수 있었으면 좋겠다고 생각했다.

아마도 개정판을 내면서 새롭게 적어 넣었을, 책의 앞 부분에 기록된 다음과 같은 내용은 이 책을 펴낸 그의 생각을 가장 잘 말해주고 있는 것이라 여겨진다.

"혼자만 잘 살믄 별 재미 없니더. / 뭐든 여럿이 노나 갖고 / 모자란 곳을 두루 살피면서 채워 주는 것, / 그게 재미난 삶 아니껴."

저자는 '한때 사회안전법에 걸려 주거제한을 당했던 보호관찰자'로 지내기도 했다고 한다. 비극적인 현대사의 '피해자' 중의 한 사람이었던 그는 늘 우리의 역사에 대해서 고민한다.

어느 스님에게 보낸 편지에서 그는 부들로 자리를 엮으면서, 날줄은 역사이고 씨줄은 현실과 같다는 생각을 떠올린다. 그리하여 '씨와 날이 단단히 매어져야 자리가 되듯 역사와 현실이 잘 어우러져야 제대로의 삶이 이루어'질 것이라는 인식으로까지 나아간다.

또한 서울에 가는 길에 팔당댐을 보면서, '흐르는 물을 막는 건 마치 역사의 흐름을 막는 일과 흡사하'다고 여긴다. 역사의 흐름을 인위적으로 막아버리면 필경 왜곡이 발생하기 마련이다. 이러한 왜곡의 사례를 우리는 최근의 역사에서 수도 없이 찾아낼 수 있다.

아마도 저자는 물길을 막아선 거대한 규모의 댐에서 자연을 거스르는 인간의 왜곡된 욕망을 읽어냈을 것이다. 자연과의 조화를 중요하게 여기는 저자의 관점에서, 자연적인 물의 흐름을 막아버리는 댐의 존재는 마땅히 부정적으로 인식될 수밖에 없다.

또한 당시 정권의 무자비한 고문으로 죽은 이한열을 떠올리면서, '그를 진짜로 살리고 죽이는 것은 백성들이 그의 죽음을 어떻게 받아들이는지에 달려 있'다고 말한다. 즉 이한열의 죽음이 '살아 있는 사람들의 마음 속에 묻히지 못한다면 그게 진짜 죽은 것이 되는 게 아'닌가 하고 반문한다.

이 대목에서 나는 어느 사이엔가 까마득한 기억의 저편으로 남겨졌던, 이한열의 장례식이 열리던 날의 기억을 떠올렸다. 신촌에서 시청 앞 광장까지 그의 뒤를 따르던, 나를 포함한 수많은 사람들은 지금도 여전히 이한열을 가슴에 품고 있는 것일까? 혹시 일상에 치여 그저 수많은 기억 중의 하나로 치부하고 있는 것은 아닐까?

스스로를 농사꾼이라고 여기는 저자는 노동의 고역에서 벗어나, 노동 과정 자체를 즐길 것을 제안하기도 한다. 이 책을 읽다보면, 진정으로 저자가 자신이 하는 '노동'을 즐기고 있다는 것을 느낄 수 있다.

하여 저자는 가장 이상적인 것으로 '경독(耕讀)의 일체화'를 들고 있으며, '참된 경(耕)은 독(讀)을 필요로 하며, 독(讀)도 경(耕)을 통해서 심화되고 제 구실도 할 수 있'다고 말하고 있다. 이러한 저자의 인식은 '지행합일(知行合一)'을 강조한 것이라고 볼 수 있을 것이다.

물론 오늘날 '땅'을 떠나 살고 있는 도시인들에게는 실천하기는 쉽지 않은 것이겠지만, 자신의 삶과 현실을 굳게 결합시켜 인식하는 저자의 자세만큼은 우리에게 시사하는 바가 적지 않다고 하겠다.

저자는 늘 주변의 모든 현상을 주의 깊게 관찰하고, 그것을 현실의 폭넓은 인식으로 확산시키고 있다. 땡볕이 드는 마당에 사흘 동안 널어 곯게 한 다음에 뿌리만 잘라 파를 심으면서, '땡볕과 뿌리를 잘리면서 말할 수 없는 괴로움과 아픔을 참고 견딘 뒤 그 아픔을 끝끝내 가슴에 새기면서 큼지막하게 자란' 파의 생명력에 대한 경외심을 나타낸다.

이러한 파 농사의 경험을 통해 그는 '뿌리는 근본인데 사람이 바뀌자면 역시 새로운 사람이 탄생할 수 없'으며, '새로운 사람들의 집단적 탄생 없이는 세상은 바뀌지 못할 것'이라고 말한다. 즉 '세상이 바뀌자면 그 알맹이인 사람이 바뀌어야' 한다고 역설하고, 우리 스스로가 주체로 인식하는 정신적 각성을 촉구하기도 한다.

저자의 글은 쉬운 문체로 쓰여져 아주 쉽게 읽히면서도, 나에게는 오랜 동안 생각할 거리를 만들어주었다. 아마도 다른 독자들 역시 이 책을 읽은 다음에 깊은 여운을 느꼈을 것이라 믿는다.

이 글을 쓰는 중에 이 책의 저자인 전우익 선생의 부음(訃音)을 접했다. 어느 기사를 통해 저자가 2004년 12월 19일(일) 아침에 노환(老患)으로 돌아가셨음을 알리고 있었다.

저자는 이 책의 제목처럼 '혼자만 잘 살믄 무슨 재미'냐고 하면서, 농사를 지으면서도 형편이 어려운 이웃들에게 논밭을 거저 주다시피 했다고 한다. 마음만큼이나 넉넉했던 그의 삶은 많은 사람들에게 정신적인 자양분이 되었으리라고 믿는다.

이제 이승에서의 고단한 삶을 마감하고 영면(永眠)에 드신 전우익 선생의 영전에, 조문을 가지 못하는 대신 이 글을 바친다. 아직 온갖 부조리가 만연해 있는 우리 사회에, 아마도 선생이 남긴 다음과 같은 말은 세상 사람들이 깊이 마음에 새겨야 하리라고 여겨진다.

"사람도 착하기만 해서는 안됩니다. 착함을 지킬 독한 것을 가질 필요가 있어요. 마치 덜 익은 과실이 자길 따먹는 사람에게 무서운 병을 안기듯이, 착함이 자기 방어 수단을 갖지 못하면 못된 놈들의 살만 찌우는 먹이가 될 뿐이지요. 착함을 지키기 위해 억세고 독한 외피를 걸쳐야 할 것 같습니다."