【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

이 글은 1944년 봄 일제의 강제징용으로 아오지 탄광에 끌려가신 뒤 8·15가 한참 지난 뒤에야 고향에 가까스로 돌아오신 용(龍)자 섭(燮)자 쓰시는 내 아버지 이야기로 '일제강점하 강제동원피해 진상조사신청 및 피해신고' 접수 첫날인 1일에 맞춰 그 진실을 밝힌다.

이런 날이 오리라곤 생각도 못했지만 몇 해 전 저 세상으로 가신 아버지의 응어리가 조금이라도 풀리기를 바라며 몇 차례로 나눠 연재하고자 한다. 덧붙여, 이야기를 재구성한 것일 뿐 가감은 없다는 걸 밝힌다...<글쓴이 주>

▲한 겨울에 저런 빨간 감홍시를 꺼내 옆방에서 쏙쏙 빨아댔으니 잠이 오겠습니까? ⓒ 김규환

안동포 못지않은 ‘돌실나이’ 주산지 곡성군 석곡면 뒤편인 화순군 북면 평지(平地)는 평지(平地)가 아니다. 양지, 방촌이 오산면, 겸면, 삼기면 뒷자락이라면 물길이 다른 송단, 강례, 검덕굴, 대판을 거쳐 평지에 이르면 ‘골안칠동’ 중 맨 끝이다. 산 속에 파묻힌 곳이랄까.

현재 남아 있는 양지, 방촌, 송단, 강례, 평지 가운데 가장 작은 마을로 가호가 가장 많을 때 20여 호 밖에 되지 않았다. 곡성군 방향으로 백아산 끝자락에 푹 안겨있는데 그곳을 어찌 평지라고 부를까마는 동네에 오르면 색다른 기분이 든다. 해발 350여m대에 논과 밭이 평화롭게 자리하여 평평하게 분지를 이루고 있다.

평지가 최씨와 김씨 두 집안 간에 물고 물리는 6.25 때 빨치산 활동만 없었더라면 평온하기 그지없고 인심 좋은 곳이었다. 중고등학교 때 우리가 놀러 가면 아이들이라고 홀대하는 법 없이 상다리가 휘어지도록 차려 술까지 거나하게 대접하던 곳이 평지라는 마을이니 내겐 시골 마을 중에서 우리 동네보다 더 정감이 가는 곳이다.

이 작은 마을에 아버지 말씀엔 일제시대 한문과 한글, 주산을 가르치는 야학(夜學)이 있었다. 항월에 살았던 아버지와 큰아버지는 열 살이 되기 전부터 낮에는 집안일을 하고 밤엔 들판과 산자락을 가로질러 평지로 훈장선생님을 만나러 가셨다.

아버지 야학에 얽힌 이야기가 시작되었다.

▲부엌 달가닥거리는 소리는 상 고문입니다. 겨울 밤에도 식구가 많은 집은 쥐가 드나들듯 했습니다. ⓒ 김규환

자고로 공부는 새북(새벽)에 해야 되는 것이여. 흐리멍텅한 정신상태 각고는 말짱 헛것이랑께. 밤새 파봐라 헛생각만 나지 그게 눈에 들어오간디.

새벽 4시가 되면 나팔을 동네가 떠나가도록 ‘빰빠람빰~’ 불었제. 야학 나가기 이태 째부턴 내가 직접 불었다. 자고 있는 아새끼들 서른 명이 조금이라도 지체하면 훈장님 호통이 떨어지셨고 몽둥이가 날아 다녔당께. 호각을 불면 발을 맞춰 또랑으로 뛰어 나가서는 선상님이 먼처 옷을 훌훌 벗으신다.

“야 이놈들아 뭐혀? 후딱 들어오지 않고. 바깥에 있어봤자 춥기만 하제 못써. ‘하나 둘 서이’ 셀 텡께 싸게싸게들 들어오니라.”

그려도 머뭇머뭇 거리제, 글면 선상님이 풍덩 얼음을 깨고 먼저 안으로 들어가 가지고간 바가치로 얼음물을 확 끼얹어 불면 다들 어쩔 수 없이 후다닥 뛰어들어가부러. 부자지가 찰싹 달라붙어 땡땡 얼어불고 가슴팍도 싸함시롱 닭살이 오돌토돌 돋으면 깰 것 같지 않던 잠이 확 달아나고 말제.

가시내들이나 사내놈들 가리지 않고 봇도랑에 몸을 당그면 김이 모락모락 피어난당께. 물싸움도 혔어. 막상 안으로 들어가면 몸에 있던 열 땜시 따땃해진당께. 한번 들어가면 바깥에가 더 추운께 나올 생각들을 안 혀.

호각을 불어도 나올라고들 혀야 말이제. 입고 갔던 옷으로 홀라당 벗은 몸을 닦고 주섬주섬 입고 들어와서 공부를 시작혔다. 농사를 지어 1년에 겉보리 두말씩 드리고 야학을 댕겼어.

여기까지 듣고는 소름이 오싹 끼쳤다. 2월 봄방학을 마치고 용의검사를 한다기에 동무들과 밤에 때 벗기러 간 경험이 있어 그 상황이 더 또렷하게 재생이 되었다. 이불을 둘러쓰고 아버지 말씀을 계속 들었다.

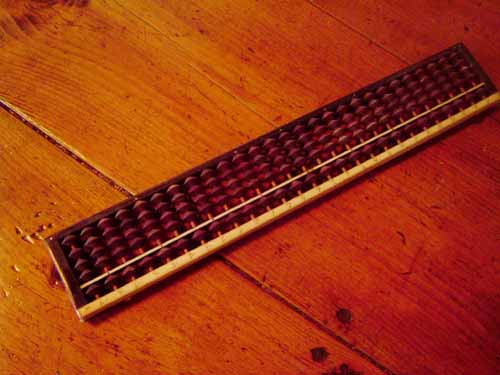

▲추억의 주판. 10전이오, 25전이오, 39전이오, 73전이면? ⓒ 김규환

그건 아무 것도 아니여. 니기 아부지는 산수는 똑 소리 나게 잘 혔지만 니기 큰아부지랑 평지 김유필씨는 1등을 번갈아 가면서 했제. 밤 10시가 넘으면 불을 다 끄고 잠을 자라고 헌디 옆방에서 둘만 모타놓고 공부를 더 시킨당께.

근디 그것이 말여 일찍 자는 것도 서러운디 뱃속에서 꼬로록 꼬로록 할 때 선상님이 묵다 냉긴 밥허고 정제에 있던 밥을 세 그릇에 나눠 담아 챙기시느라고 달그락 달그락 거려. 문을 닫고 김치허고 싱건지를 갖다 놓고 아삭아삭 쩝쩝쩝 씹어 먹는 것이여.

아부지는 허구 헌 날 껕보리 죽만 먹고 살았응께 고때는 참말로 낼부텀은 더 열심히 해야겠다는 심사보다 컴컴한 천장에 밥이 아른거려 도시(盜視) 잠을 이룰 수 없어 뒤척거리기를 얼매나 했는지 몰러. 야학 선상님까장 밉더라고.

이야기를 듣노라니 출출하던 차 밥 생각이 간절했다.

“아부지 싱건지에다가 밥 좀 가져오끄라우?”

“니기 엄씨 안 기무시냐?”

“엄마….”

“알았다.”

쪽문을 통해 정지로 들어가신 어머니는 상포에 덮여진 채 있는 얼음이 얼기 직전인 보리밥에 싱건지와 배추지(배추김치)에 숟가락 세 개를 챙겨오셨다. 아버지는 이가 시리도록 차가운 밥을 그냥 두어 술 뜨시고 말았다.

형과 나는 그냥 먹을 수 없어 온기가 조금 퍼지기를 기다렸다가 참기름 한 방울치고 둘둘 비벼서 먹었다. 방안은 아랫목만 뜨뜻할 뿐 찬 기운이 감돌아 입술에 고춧가루가 묻어 입술이 바싹 말라 트기 직전이다. 윗목에 부채로 덮어둔 물그릇을 가져와 목을 축이고 아버지 말씀을 마저 들었다.

요새로 말하면 운동횔 것이여. 일년에 한번씩은 달음박질을 해서 반대편에 종이딱지를 들고 뛰어와서는 주판을 가운데 손꾸락으로 쭈욱 훑어주고는 숫자가 적힌 대로 엄지손가락허고 검지를 새가 모시를 쪼사 먹댁기 떨고 있으면 그 때사 허겁지겁 애기들이 오제. 긍께 내가 맨날 1등이었다.

다른 것은 가락으로 눈꾸녁을 쑤셔불고 싶었지만 시방도 혜기(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 따위의 셈법. ‘별 헤는 밤’에 유일하게 옛말이 남아 있다)는 암산으로도 최고 아니냐. 네 명씩 몇 번을 해도 주산(珠算) 하나는 내를 해볼 사람이 아무도 없었제.

밥을 몇 숟가락 뜬데다 밤이 깊이 졸리기 시작했다. 그래도 아버지는 마저 하시려던 말씀을 끝낼 참인가 보다.

▲요맘때 즐겨 먹던 밤참의 한가지. 아무거나 넣고 비비면 좋은데 봄동과 시금치가 빠지면 안 되겠죠? ⓒ 김규환

아까침에 밥 묵는 것 이야기 했제? 그보다 더 사람 젼디기 힘든 것이 있어. 밥을 묵고 물로 입을 헹구고는 ‘쪽쪽’ ‘쪼루룩’ 빠는 소리가 들리지 않겠냐. 그 소리가 뭔 소리냐믄 곯을락 말락 하는 감홍시 빨아대는 소리랑께. 먼처 자라고 해놓고는 자기들끼리 ‘흠냐흠냐’ 하니 문 한나 사인데 안 들리겄냐. 매 맞는 것보담 고역이였제. 미치고 환장하제. 고것이 고문이여 상 고문이랑께.

그려도 이 까막눈을 못 틔운 게 한이여. 소학교에 발도 디뎌보지 못하고 야학 2년 반 댕기다가 말아부렀제. 일정(日政)만 없었으면 아부지도 핵꾜 얼매나 댕기고 싶었는지 모른당께. 아오지로 갈 때 니기들 만한 나이였응께 호랭이 물어갈 시상이었제.

글고 눈이 허벌나게 오면 사나흘이고 예니레 평지에 살다가 내려와도 밥은 굶지 않았다. 그 마을 인심이 그렇게 좋았어. 나중에 가거든 인사 잘 허고 우세 살 일 없도록 각별히 유념혀야 헌다 알겄제?

“알았구만이라우. 하암.”

초등학교 때 부모님 학력 기재란에 나는 자랑스럽게 어머니가 불러주신 대로 ‘국해’라고 적었다. 국해(國解)니, 국어(國語)를 해독(解讀)할 수 있는 능력은 있다는 말이다. 정규학교를 다니지 못했지만 소학교, 국민학교 사람 못지않게 세상사에 밝았고 사업수완이 좋았던 아버지였다.

덧붙이는 글 | 김규환 기자는 2년 남짓 써왔던 고향이야기 600여편 중 몇 개를 묶어 <잃어버린 고향풍경1>을 냈다. 고향의 맛을 찾는데 열심인데 음식과 홍어를 다룬 책이 따로 나올 계획이다. 홍어를 좋아하는 사람들의 모임(cafe.daum.net/hongaclub) 대표이며 올해 말에 전남 화순 백아산으로 귀향하여 <산채원(山菜園)>을 만들 작은 꿈을 꾸고 있다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고