▲시애틀 퍼블릭 마켓 센터 ⓒ 배우근

시애틀의 명소인 퍼블릭 마켓 센터(Public Market Center)를 찾았다. 어시장과 꽃시장을 중심으로 기념품가게와 옷가게, 식당 등이 바다와 어우러져 있었다. 한적한 시애틀 도심과 달리 많은 사람들로 붐비고 있었다. 길게 늘어선 시장을 따라 쭉 걷다가 벤치에 앉아 태평양과 마주하고 앉았다.

자신의 두 다리로 새로운 곳을 찾는 것도 여행이지만 낯선 곳에 앉아 그곳 사람들과 풍경을 즐기는 것도 여행이다. 주변에 거리의 악사, 파이프 담배를 피우는 걸인과 기타 치는 젊은이들, 부메랑을 던지는 놀고 있는 아이, 강아지와 산책하는 숙녀 등이 정오의 햇살 속에서 빛나고 있다.

▲왼쪽에 보이는 세이프코 필드. 마치 항구 같다. ⓒ 배우근

고개를 돌리니 바다에 떠 있는 섬처럼 보이는 세이프코 필드(Safeco Field)가 눈에 들어온다. 유람선이 유유히 흘러가는 푸른 바다와 조화를 이룬 야구장이 운치 있어 보인다.

시애틀의 세이프코 필드뿐만 아니라 샌프란시스코의 SBC 파크도 바다와 접하며 자연과 인공적인 구조물이 어우러지는 풍경을 연출했다. 우리도 부산과 인천의 경우, 바다와 어울리는 경기장이 있으면 참 좋겠다는 생각이 든다.

▲퍼블릭 마켓 센터 거리 ⓒ 배우근

점심으로는 중국식당에서 닭고기와 야채, 그리고 밥과 면이 덜퍽지게 나오는 런치스페셜을 먹었다. 든든하게 배를 채우며 오후 일정을 가늠하다가 캐나다로의 엑소더스를 강행하기로 과감한 결정을 내렸다.

시애틀에서 캐나다 국경까지는 약 100마일(160km)이 넘는 거리다. 서두르면 캐나다 땅을 찍고 비행기 시간에 맞춰 공항에 도착할 수 있을 것 같았다. 점심을 마치자마자 태평양에 접한 미국서부를 남북으로 가로지르는 5번 프리웨이를 달렸다.

시애틀 시내를 지나자 울창한 산림이 터널처럼 하늘을 가린다. 그곳을 지나자 은빛 물결이 일렁이는 호수가 나타났고 그 뒤를 이어 넓은 초원과 방목되어 자유롭게 풀을 뜯는 한가로운 소들이 풍경화처럼 여유롭다.

저 멀리 국경의 접경지역에 드리워진 산들도 바로 눈앞에 있는 것처럼 선명하게 보인다. 그만큼 공기가 깨끗하다는 증거다. 구중중한 머릿속이 맑은 공기와 시원한 풍경으로 새뜻해졌다.

▲미국에서 캐나다로 넘어가는 국경 ⓒ 배우근

1시간 40분을 달리자 미국과 캐나다를 가로지르는 매우 단소한 국경이 나타났다. 분위기가 마치 한국의 고속도로 톨게이트 같다. 국경을 오고가는 많은 차들이 줄을 지어 수속을 밟고 있었다.

저녁 비행기를 타야 하는 일정 때문에 캐나다의 벤쿠버까지는 가지 못하고 정말 국경만 찍고 시애틀로 방향을 틀었다. 해가 서쪽으로 드리워지면서 가뭇해지는 하늘을 뒤로 하고 가속페달을 밟았다.

그런데 시애틀이 가까워지면서 교통체증이 시작되었다. 가다 서다를 반복하며 공항을 향하는데 시계바늘이 움직이는 속도보다 자동차 바퀴가 굴러가는 속도가 느리게 느껴졌다. 비행기 출발시간은 점점 다가오는데 자동차는 달리지 못하고 휘발유만 태웠고 나의 간장도 같이 타들어 갔다.

가까스로 공항에 도착한 시간은 저녁 7시, 10분만에 렌터카 회사에 자동차를 반납하고 공항 안으로 허벙저벙 달렸다. 항공사 발권대 앞에 길게 늘어선 사람들의 줄이 보였다. 할 수 없이 한가해 보이는 일등석 발권대로 가서 사정을 이야기하고 티켓을 받았다. 티켓을 쥔 손의 시계를 보니 7시 20분, 바로 비행기 출발시간이다. 하지만 발권을 했으니 비행기가 나를 버리고 애리조나로 날아가진 않겠지….

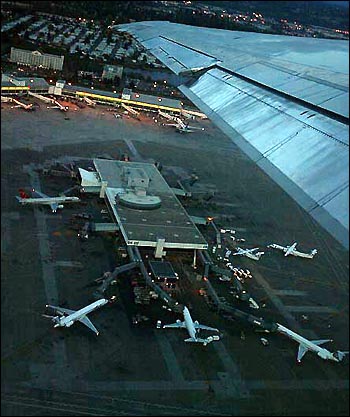

▲시애틀 국제공항을 떠나며 ⓒ 배우근

지루하게 이어지는 검색을 마치고 발걸음을 재촉하니 게이트 앞에서 항공사 직원이 기다리고 있다. 비행기를 탄 시간은 7시 45분, 비행기는 마지막 손님을 태우고 노랗게 불을 밝힌 시애틀을 떠나 애리조나가 있는 동남쪽의 검은 하늘로 솟아올랐다.

예상치 못한 교통체증으로 분주한 저녁을 보냈지만 죽으면 썩어 없어질 몸, 놀리면 뭐하나 싶어 조금 피곤했지만 숙소에서 쉬지 않고, 시내관광도 하고 캐나다도 갔다 왔다. 덕분에 자투리 시간도 허비하지 않고 알차게 보낸 것 같다. 내일부터는 애리조나 피닉스에서 새로운 하루를 시작한다.

덧붙이는 글 | 홈페이지 www.seventh-haven.com