|  | | | ▲ 책 표지 | | | ⓒ 샘터 | 사진에 관해 잘 모르는 문외한인 제가 사진가 하면 떠올릴 수 있는 사람이라곤 기껏해야 최민식과 강운구, 두 분뿐입니다. 두 분의 같은 점이 무엇이고, 또 어떻게 다르냐고 한 걸음 더 진전된 질문을 던져 오신다면 그저 머리나 긁적일밖에요.

그래도 제 나름대로 말하는 것이 허용된다면 최민식 선생의 사진은 '직선의 사진'이요, 강운구 선생의 사진은 '곡선의 사진'이라고 말하고 싶습니다.

최민식 선생의 사진은 끔찍할 만큼 극도의 사실성에 기초해 있어 바라보는 사람의 마음을 정곡으로 찌르고 찡하게 합니다. 강운구 선생의 사진 역시 사실성에 기초해 있긴 마찬가지지만 그 사실성 속에는 대상을 쓰다듬고 보듬어주는 서정성이 담겨 있어 바라보는 이의 마음을 따스하게 만듭니다.

사진집 <우리가 사랑해야 하는 것들에 대하여>는 최민식 선생님의 사진에다 조은 시인이 이야기를 써넣은 책입니다.

사진에 이야기를 써넣은 조은 시인은 1988년 <세계문학>에 <땅은 주검을 호락호락 밟아주지 않는다>를 발표함으로써 문단에 데뷔한 이래 보잘 것 없고 가난하고 소외받는 사람들과 그들이 살아가는 삶의 풍경을 통해 우리에게 삶의 희망과 그 희망을 좌절시키는 시대의 비루함을 깨우쳐 주고 있는 시인입니다.

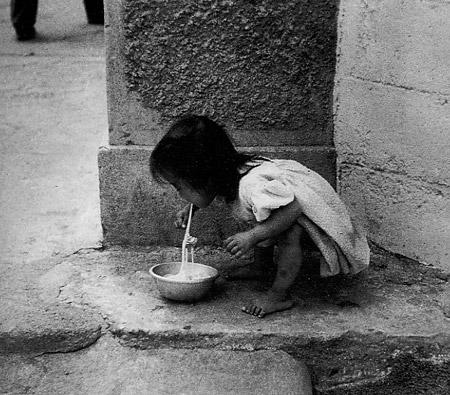

| | | ▲ 허기를 채워주는 한 끼의 식사는 굶주림에 대한 구체적인 공포를 낳을 뿐 입니다. | | | ⓒ 최민식 | | 왜 사진가와 시인으로 걷는 길이 다른 두 사람이 함께 작업을 했는지를 이해하기 위해서 여기 조은 시인의 시 한 편을 소개할까 합니다.

광화문 육교 옆 어두운 곳에서

걸음을 멈췄다

등에 큰 혹을 진 팔순의 할머니

입김을 내뿜으며 나를 활짝 반겼다

광주리를 덮은 겹겹의 누더기를 벗겨냈다

숯막 같은 할머니가 파는 것은

천 원에 세 개짜리 귤, 영롱했다

할머니를 놀릴 마음으로 다가간 것은 아닌데

내겐 돈이 없었다 그것을

수시로 잊을 수 있는 것은

초라한 내 삶의 동력이지만

바짝 얼어 몸이 굼뜨고 손이 굽은 할머니

온기 없는 생의 외투는 턱없이 얇았다

그래도 그 할머니

어쩔 줄 몰라하는 내게 웃어주었다

(조은 시 '통증' 전부)

어때요? 한 사람은 사진가, 또 한 사람은 시인이지만, 두 사람의 세계가 아주 비슷해 보이지 않습니까.

가난한 사람들에 대한 뜨거운 사랑의 헌사

| | | ▲ 호기심이 가득한 눈빛의 아이도 배가 고팠나 봅니다. | | | ⓒ 최민식 | | 책의 내용을 이루고 있는 것은 가난입니다. 좀 더 풀어 말하면 가난이 낳은 을씨년스런 풍경입니다. 이 책은 그런 가난한 사람들에 대한 뜨거운 사랑의 헌사가 분명해 보입니다.

우리는 흔히 가난이란 단어를 두고 얘기할 때 정신적 가난과 물질적 가난으로 나누어 얘기하곤 합니다. 최민식 선생님의 사진집 <인간> 시리즈에 나오는 군상들은 물질적 가난에 허덕이던 지난 시절의 우리들의 모습입니다. 그 시절은 너나 할 것 없이 다 그랬습니다.

어느 인터뷰였던가, 최민식 선생님마저도 "제 사진기에 찍힌 사람들은 내 자화상이라고 생각한다"고 하셨으니까요.

낮은 곳을 향하여 움직이는 카메라

| | | ▲ 암울한 그림자의 숙주같은 몸은 점점 낮은 곳으로 허물어져 갑니다. | | | ⓒ 최민식 | | 책 속에는 수많은 못갖춘마디의 인간들이 등장합니다. 전부 하나같이 일그러진 모습이지요.

'소년을 보호하자'라는 팻말 아래는 보호받지 못하는 모자가 있고, 잠시 쉬는 동안 지나가는 유흥객을 부러운 듯 물끄러미 바라보고 있는 지게꾼도 있고, 지하도 계단에 행려병자처럼 쓰러져 잠든 소년도 있습니다.

성한 두 발이 아닌, 서 있기조차 힘든 외발로 뛰어가며 신문을 돌리는 청년과 저마다의 일터에서 진지하게 일하고 있는 사람들의 모습이 있습니다. 한 사람도 편히 눕기 힘든 돗자리 하나에 꼭 껴안고 잠이 들어있는 부자 노숙자는 우리에게 자신이 표현할 수 있는 만큼의 사랑을 보여줍니다.

양재기에 담긴 국수를 허겁지겁 집어 삼키고 있는 서너 살밖엔 안 돼 보이는 소녀의 모습은 우리가 누리고 있는 풍요를 부끄럽게 만듭니다. 여기 나오는 사진치고 우리의 마음의 가장 자리를 울리지 않는 사진은 단 한 장도 없습니다.

물질적 가난이 사라진 자리에는 무엇이 남았나

| | | ▲ 고되게 살아가는 자들에게서 느껴지는 아슬아슬한 질서와 안정감이 외면하고 싶을만큼 서글퍼집니다. | | | ⓒ 최민식 | | 그 시절에는 가난이란 죄악이었으며 극복해야 할 대상에 지나지 않았습니다. 지금의 우리는 그 지독했던 물질적 가난을 어느 정도 극복했지만, 그 대신 가난했던 시절이 가지고 있는 순수함, 인정, 상호부조의 정신은 사라지고 말았습니다. 물질 가난이 차고 있던 자리를 정신적 가난이 대신하고 있는 셈입니다. 우리가 진정으로 부끄러워하고 안타까워해야 할 것은 바로 그 대목이 아닌가 싶습니다.

우리가 지금 사는 게 과연 옛날보다 나은 것이냐, 그렇지 않느냐는 삶을 바라보는 독자 개인의 가치에 따라 다른 것일 테지만, 책 속의 사진은 수많은 질문을 던지고 그 때문에 우리 마음은 조금 불편하기도 합니다.

책의 서문에서 "나는 이 세상 끝까지 가난하고 소외받은 이들과 함께 살다가 죽을 것입니다"라고 말하는 최민식 선생. 과거는 현재 삶의 원인이기도 합니다. 이제는 사라져야 마땅할 유물인 최민식 선생의 사진이 오늘에도 여전히 유효한 것은 아마도 그 때문이 아닌가 합니다.

덧붙이는 글 | 책이름:<우리가 사랑해야 하는 것들에 대하여>

저자:최민식, 조은

출판사:샘터

가격:9,500원

* 사진 아래 나오는 사진 설명은 제가 붙인 게 아니라 조은 시인의 글입니다.

|