【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

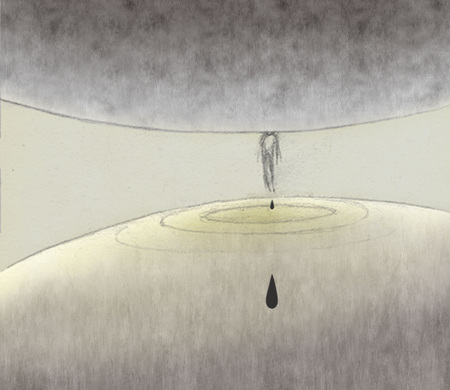

▲그림 ⓒ 그림 아이완

'2002 무슬림 학살'을 다수종교와 소수종교 간 갈등으로 그리던 여느 미디어의 접근과는 분명히 달랐던 그 기사는 무엇보다 힌두근본주의에 대한 '근본적 물음'을 내게 던져 주었다. 책자에 적힌 라주 솔랑키의 연락처와 주소를 들고 그가 살고 있는 아흐메다바드 구자랏주의 주도로 향했다.

흔쾌히 방문을 허락한 전화상 느낌과 달리 그는 인터뷰에 '기꺼이' 응하지는 않았다. 전직 기자인 그는 내가 카스트와 힌두근본주의의 진짜 속을 후벼 파고 싶은 기자인가를 파악하고 싶은 듯했다. 내가 집안에 발을 들여놓자마자 그는 이런 말로 입을 열었다.

"당신 달릿이 뭔지 알아요?"

잔잔한 그의 질문은 수 천 년 억압의 세월에 대한 지침과, 여전히 억압을 버텨야 하는 기약 없음에 대한 답답함, 그리고 자기 목적만 후다닥 채우고 등 돌아서는 이기적인 미디어에 대한 불신 등 매우 복합적인 메시지를 담고 있다. 모범 답안을 고민하던 내게 그가 먼저 입을 열었다.

"부모의 직업과 삶을 자신이 거스를 수 없는 것. 그게 바로 달릿이에요."

남아시아의 공통된 관습 카스트 제도는 특히 인도에서 두드러진다. 불가촉을 실천하는 게 '문서상' 불법이지만 '불가촉을 당하는' 달릿들의 삶이 짐승만도 못한 처지에 놓인 건 부인할 수 없는 현실이다.

2002년 인도 북부 하리아나 주에서 발생한 5명의 달릿 청년에 대한 살해사건. 소가죽을 벗겨 파는 게 직업인 그들은 신성한 소를 죽인다는 이유로 힌두 근본주의자들에 의해 살해되었지만 살인자에 대한 처벌은 이루어지지 않았다.

첫 번째 만남은 그럭저럭 '성공'이었다. 그는 "당신은 이미 뭔가를 알고 있군요"라고 내게 말했고 내 전화를 받은 후 자신의 기사 일부를 영어로 번역했다면서 건네주었다. 그리고 그는 지난해 다녀간 한국기자 두 명의 명함을 보여 주며 그들이 기사를 썼는지 어떤 내용을 담았는지 무척 궁금해 했다. 기자의 명함을 보니 친분은 없지만 내가 아는 이름이었다.

그에게 약속했다. 그들이 쓴 기사를 검색해서 기사가 잡히면 당신 손에 쥐어 주겠노라고. 기자들이 취재와 인터뷰를 해 간 후 될 수 있는 한 결과물을 취재원에게 보내주는 게 예의라고 생각한다.

특히 그럴 듯한 명함도 없고, 사회의 상층 엘리트가 아닌 '그들은' 평생 '찍히기만'하고 자기 사진 한 장 갖지 못한다. 그들의 처절한 삶은 기자에게 좋은 기삿거리를 제공하고 생계에 보탬이 되고 있지만 막상 그들이 받는 '무소식'은 세상에 대한 또 다른 배신감을 만들어 낼지도 모른다.

약 2주 동안 관련 취재를 한 후 그에게 다시 전화를 걸었다. 당신의 인터뷰가 여전히 필요한데 한 번 더 방문해도 되겠는가? 한국기자가 쓴 기사도 전해 주겠노라며.

그는 "나는 작은 존재인데… 다른 큰 인물들이 많아요"하며 자격지심 섞인 답을 주었다. 나는 "큰 인물을 쫓는 사람이 아니"라고 말하며 방문을 '고집'했다. 그날 그를 인터뷰하고 사진촬영도 했으며 며칠 후에는 다른 달릿 운동가와 달릿 가족들도 소개받아 여러 가지 증언을 들을 수 있었다.

<시민의신문> 기자의 도움으로 그에게 신문을 보내 주겠다는 약속도 지켰다. 스리랑카에서 두 달 일정을 마친 후 인도로 돌아와 그에게 전화를 걸었을 때 그는 '좋은' 신문을 잘 받았다며 고마워했다.

불행히도 나는 지금 그를 '수배'중이다. 5월 초 인도 방갈로르에서 당한 대형 도난 사고로 모든 연락처를 분실한 탓이다. 아주 사소한 연락처도 엄청난 취재거리를 안겨다 줄 수 있다는 교훈을 간직하고 있는 내게 그와의 연락이 끊긴 건 더할 나위 없이 큰 손해다. 그에게 인터넷에 접근할 수 있는 환경이 하루 속히 당도하기를… 그리하여 그가 내게 메일을 보낼 수 있는 날을 손꼽아 기다릴 뿐이다.

덧붙이는 글 | 이 글은 국가인권위원회가 발간하는 월간 <인권>에 실려 있습니다.