【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲'야드세일'에서 1불 주고 산 라디오 시계도 더디게 흐른다 ⓒ 한나영

D-4, D-3, D-2, D-1,

'D-day'

드디어 '그 날'이 되었다. 눈이 빠져라 기다리던 8월 9일이었다. 아이들은 아침부터 흥분했다.

"인터넷이 되면 나부터 할 거야."

"아냐, 나부터."

두 딸들은 순서를 정하느라 아침부터 목청을 높였다.

"무슨 소리야, 엄마 '오마이'부터 해야지."

"그럼 엄마부터 하고 그 다음엔 언니랑 둘이서 가위, 바위, 보를 하자."

"먼저 하는 사람이 1시간씩 하자."

"안 돼. 너무 길어. 우선 10분씩만 하고 다음 사람에게 순서를 넘기자. 그런 다음에 30분씩 다시 하자."

설치되지도 않은 인터넷을 두고 딸들은 설전을 벌였다. 그 동안 아이들은 시내 도서관과 남편 학교에서 인터넷을 했지만 한글이 지원되지 않아 반쪽짜리 인터넷을 한 셈이었다. 그런지라 아이들의 시끄러운 설전은 충분히 이해가 되었다.

인터넷을 설치하러 온다는 날은 공교롭게도 두 아이들의 학교 등록일(Fee Day)이었다. 그런데 작은 애가 학교에 안 간다고 한다.

"엄마랑 아빠만 학교 갔다 와. 난 집에 있을 테니."

"왜, 안 가? 가서 학교도 다시 구경하고 애들도 봐야지. 이제 방학이 끝나가니까 다른 애들도 많이 올 텐데."

원래 10시부터 12시 사이에 인터넷을 설치하고 학교에 가는 게 우리의 계획이었다. 그런데 작은 애가 집에 있겠다고 한다. 물론 속셈은 인터넷이었다.

"너, 인터넷 하려고 그러지? 안 돼. 오늘 언니네 학교랑 네 학교에 가야 되니까 나중에 집에 와서 해."

땡! 약속한 10시가 되었다.

아이들은 깨끗이 치운 방에서 목이 빠져라 '아델피아'를 기다렸다. 책상에 앉아 책을 본다고 했지만 차 소리만 나면 혹시 '아델피아' 차인가 싶어 연신 창 밖으로 시선을 돌리곤 했다.

10시, 11시, 11시 30분, 40분, 45분….

마감(?)시간인 12시가 가까워지자 아이들은 초조해 했다.

"왜 이렇게 안 오는 거야. 이제 겨우 15분밖에 안 남았는데…. 오늘 오기로 한 거 맞아? 엄마, 제대로 알아들은 거야?"

아무 연락도 없고 사람도 오질 않으니 딸들은 내가 한 말까지 의심을 했다.

"그건 맞아. 어제 확인 전화까지 왔잖아."

어제 녹음된 목소리로 전화를 받았다.

'당신이 신청한 인터넷 설치 날짜는 8월 9일 오전 10시에서 12시 사이입니다. 다시 듣고 싶으면 1번, 날짜를 연기하고 싶으면 2번, 취소하고 싶으면 3번을 누르세요.'

"엄마가 하마터면 3번을 누를 뻔했어."

큰딸에게 농담을 던지니 딸아이는 눈을 부라리며 이렇게 말한다.

"만약 그랬으면 난 정말 한국으로 가 버릴 거야."

시간은 자꾸 흘러 우리가 희망했던 '10시 인터넷 설치'는 이미 물 건너갔다. 이제는 늦게라도 설치되기만을 기다려야 할 판이었다. 아이들뿐 아니라 나도 조금씩 짜증이 나기 시작했다.

"아니, 왜 이렇게 안 오는 거야, 시간이 다 되어가는데. 12시 땡 되면 오려고 하나. 정말 너무 하네. 만약 안 오면 약속 불이행에 대해 소송이라도 해야 하는 거 아냐."

'소송 천국'이라는 말을 듣는 미국을 떠올리며 퉁명스럽게 내뱉었다. 그런데 약속한 12시에서 9분이 모자란 11시 51분에 '따르릉' 전화벨이 울렸다.

"아델피아입니다."

"와우, 우리가 지금 당신을 얼마나 기다리고 있는지 아세요? 도대체 왜 안 오는 거예요?"

"당신 집을 방문하는 게 늦어질 거 같습니다."

"윽, 저런…."

옆에 바짝 붙어 있던 두 딸들의 표정이 일그러진다.

"그럼 도대체 언제 올 거예요?"

"12시 45분쯤 도착할 거 같습니다. 죄송합니다."

오긴 왔는데...

12시 40분쯤에 '아, 기다리고 기다리던' 아델피아가 왔다.

▲드디어 왔다 ⓒ 한나영

아이들의 환호를 받으며 들어온 '아델피아' 남자는 창고에 들어가 장비를 설치했다. 귀에 이어폰을 꽂은 채 어딘가로 부지런히 연락을 취하는 남자를 보며 우리는 '곧' 인터넷을 하게 될 줄 알았다. 그런데 남자가 심각한 표정으로 나를 부른다.

▲열심히 작업은 하는데… ⓒ 한나영

"저, 부인."

"네?"

"지금 인터넷을 연결할 수 없습니다. 새로 지은 집이 되어서 케이블이 설치되어 있지 않아요. 저기 앞에 보이는 것은 전기선과 전화선이에요. 인터넷 케이블은 없어요."

'아니, 이럴 수가. 케이블이 깔려 있는지 없는지도 모르고 왔단 말이야? 그럼 지금 어떻게 하란 말이야.'

우리의 얘기를 듣고 있던 두 딸들도 심상치 않게 돌아가는 상황에 실망의 빛이 역력하다.

"지금 제 수퍼바이저에게 전화를 하려고 하는데 연락이 안 돼요. 일단 이런 내용을 음성으로 남겨놨으니 연락이 오긴 할 겁니다. 그렇지만 어쨌거나 오늘은 작업을 못할 것 같습니다."

"오, 안 돼요. 얼마나 기다렸는데요. 다른 방법은 없나요?"

"있긴 합니다. 저기 앞집과 옆집에 동의를 구해서 선을 끌어다 쓰는 방법이 있습니다. 물론 제대로 케이블을 설치해야 하지만 시간이 걸리니까 우선 임시로 그렇게 할 수도 있다는 거지요."

▲옆집 문고리에 메시지를 남겼다 ⓒ 한나영

"그런데 이런 경우에 그 사람들이 케이블을 끌어다 쓰는 것에 동의를 해 줄까요?"

"대개는 다 해줍니다. 아주 나쁜 사람만 아니라면요.(웃음)"

"그리고 오늘 늦게 온 것에 대해 부인에게 크레딧을 주도록 하겠습니다. 제가 수퍼바이저에게 연락해 두겠습니다."

"무슨 크레딧이요?"

"약속 시간보다 늦게 온 데 대해 20불을 드리도록 하겠습니다. 나중에 요금에서 제하게 될 겁니다."

그냥 앉아서 돈을 벌게(?) 되었지만 문제는 인터넷이 되어야 말이지. 그래야 그놈의 크레딧인지 뭐인지도 써먹지 말이다. 하여간 남자는 그 쯤에서 내게 양해를 구하고 다시 바람처럼 떠나고 말았다.

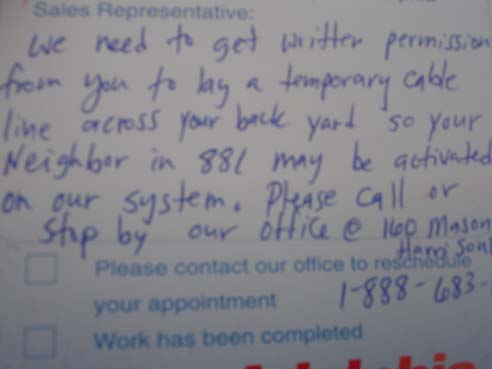

남자가 이웃집 문고리에 남기고 간 메시지를 읽어보았다.

▲이웃의 허락을 구하는 메시지만 써 두고 그는 가버렸다 ⓒ 한나영

남자 역시 나름대로 노력은 했다. 하지만 1주일이 지나도 '아델피아'로부터는 감감 무소식이다. 떠날 때는 금방이라도 연락을 줄 것 같더니 말이다.

열흘이 지난 뒤 우리는 다시 '아델피아' 사무실을 찾았다.

"부인이 지금 할 수 있는 건 아무 것도 없습니다. 그냥 집에서 기다리세요."

(끝)

덧붙이는 글 | 벌써 한 달이 넘었다. 지금으로서는 두 달이 걸렸다는 사이판이나 베를린 꼴(?)이 되지 않기만을 간절히 바랄 뿐이다. '인터넷 강국 코리아'에 사는 여러분들은 모두 복 받은 분들이다. ^^