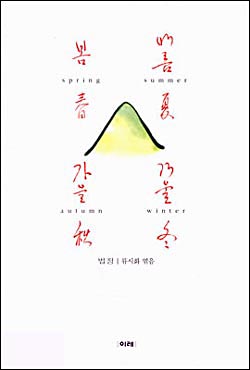

▲봄 여름 가을 겨울/법정/류시화 엮음 ⓒ 이레

이 책은 4년 전 한 여름에 사서 계절이 바뀔 때마다 읽는 책 중 하나다. 법정 스님의 서늘한 인상처럼 깔끔하기 그지 없는 그 분의 글을 대하면 한여름에도 시원한 냉기가 느껴지곤 했었다.

'고요한 마음을 갖지 않고서는 아름다움을 느낄 수 없다'고 말한 헨리 데이빗 소로우가 던진 화두를 삶 속에 철저하게 녹여 내어 살아가는 노 선승이 지상에 남겨 둔 사람들에게 철따라 보낸 연서다.

이 가을에는 '가을'편만 읽어 보자고 자신과 약속을 했다. 미리부터 겨울로 가서 추워지기는 싫어서다. 자연의 경이로움과 대지의 충만함, 돌멩이 속에 내재한 빛까지 묘사해 내며 영혼의 모음을 울리는 짤막한 이야기들은 군더더기 하나 없이 겨울 나무처럼 서서 나를 반겨 준다.

귀뚜라미 한 마리와도 이야기를 나누는 모습에 이르면 세상의 온갖 사물들이 저절로 만들어지지 않았음에 놀란다. 내가 어디를 가고 있는지도 모른 채 날마다 달려가고 없는 시간 뒤에 서있는 모습을 발견하게 된다.

그 분의 글 속에 들어 앉으니 낮에 주워온 밤을 물에 담가 놓은 일이 내내 마음에 걸린다. 알밤 하나라도 더 먹으려고 벌레들이 들어 앉은 밤을 물에 담가 밤 속에 들어있는 벌레들을 익사시킨 이기심이 부끄러워진다. 벌레들도 먹고 살 먹이를 남겨 주라는 꾸지람이 들리는 탓이다. 어쩌자고 이미 구멍까지 뚫어놓은 알밤까지 내 것으로 만들려 했는지.

문명인들의 가장 큰 문제는 바라보지 않는데 있다고 한다. 우리들은 멈추는 것을 잊어 버렸기 때문이라고. 눈만 뜨면 끝없이 어딘가를 향해 달려가기 때문에 제대로 볼 수가 없는 것이다. 멈추는 순간 보인다는 진리를 잊고 살아가는 현대인들!

법정 스님이 강조하는 것이 이것이다. 걸음을 멈추라고. 그리고 길가에서 고개를 끄덕이고 있는 마타리꽃, 나뭇가지에 외롭게 앉은 박새, 다리가 부러진 귀뚜라미에게 눈길을 주라고 나직이 속삭인다.

창호지에 비추는 가을 하오의 따스한 햇볕, 자작이며 내리는 가을비의 수런거림, 나무들이 옷을 벗는 소리, 높아만 가는 가을 하늘의 수채화 같은 풍경들이 책 속에서 걸어나와 손을 내민다. 젊음의 계절, 여름을 보낸 자리에 저토록 차분한 가을빛이 대물림하고 서 있다는 것이 그리운 이에게 편지를 쓰듯 조용조용 전해온다.

나는 다시 가을 앞에 서서

이제 막 사춘기를 보낸 소녀처럼

그리운 이름과 단어들을 옹알이며

노 선승이 읊조리는 가을 노래에 귀를 씻는다.

그리하여

겨울로 가는 내 나무의 수액을 천천히 줄여가야 함을 배운다.

덧붙이는 글 | 이 가을과 잘 어울리는 책이 있어 소개합니다. 멈추어야 보인다는 지극히 당연한 일을 잊고 살았음을 조용히 타이르는 아버지의 목소리가 들릴 듯한 책입니다.

<한국교육신문> <웹진에세이>에 실었습니다.