【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲외국인노동자들이 무대에서 춤을 추고 있습니다. ⓒ 박희우

가야세계문화축전에 '외국인노동자 문화한마당'이라. 나는 고개를 갸우뚱했다. 어딘지 어색했다. '가야'와 '외국인'이라. 무슨 연관성이 있는 걸까? 나는 아내를 바라보았다. 아내가 웃었다. 마치 다 알고 있다는 표정이었다. 아내가 말했다.

"가락국의 시조는 김수로왕이지요. 왕비가 인도 아유타국 사람이래요. 이곳 김해에는 외국인노동자가 많잖아요. 그들을 위로하기 위해서 오늘 행사를 마련했대요. 주최측에서 그렇게 얘기를 하데요."

나는 고개를 끄덕였다. 좋은 발상이었다. 나는 자리에서 일어났다. 행사장 쪽으로 걸어갔다. 행사장에는 사람들이 많았다. 나는 사람들을 비집고 안쪽으로 들어갔다. 연단에서 흰옷 입은 사람이 열변을 토하고 있었다. 외국인노동자도 한국인노동자와 똑같이 일한다고 했다. 그런데도 그들은 권리행사에 많은 제한을 받고 있다고 했다. 임금도 제대로 받지 못하고 있다고 했다. 외국인노동자들이 그의 연설에 귀를 기울였다. 표정들이 사뭇 진지했다.

그가 연설을 끝냈다. 노래를 부르겠노라고 했다. '사람은 꽃보다 아름다워'를 불렀다. 외국인 노동자들이 따라 불렀다. 그가 두 번째 노래를 불렀다. 네팔 노래라고 했다. 외국인노동자들이 열광했다. 두 손을 머리 위로 올려 손뼉을 쳤다. 외국인노동자들 중 일부는 일어나서 어깨춤을 추기도 했다.

가수가 노래를 부르다말고 크게 소리를 질렀다. 네팔 노동자들은 모두 무대로 올라오라는 것이었다. 하나 둘 네팔노동자들이 무대위로 올라가기 시작했다. 그들이 춤을 추었다. 무대 아래에 있는 사람들도 음악에 맞춰 손뼉을 쳤다. 나도 가만있을 수 없었다. 두 손을 들어올려 손뼉을 쳤다.

그때였다. 외국인노동자 한 명이 대형 국기를 들고 무대 위로 올라가는 것이었다. 인도네시아 국기였다. 그가 국기를 힘차게 흔들었다. 순식간에 무대는 외국인노동자로 꽉 찼다. 그들 모두가 한 덩어리가 되어 춤을 추었다. 노래도 불렀다. 아, 나는 짧게 신음을 토해내고 말았다. 비록 국적은 다르지만 그들은 똑같은 노동자다. 인도네시아 노동자와 네팔 노동자가 부둥켜 안았다. 저보다 아름다운 모습이 또 있을까.

▲외국인 소녀입니다. ⓒ 박희우

나는 급히 배낭에서 디지털카메라를 꺼냈다. 연신 셔터를 눌렀다. 가슴이 심하게 울렁거렸다. 나는 최대한 감정을 억제하려 애썼다. 그런데 자꾸만 가슴이 뭉클해지는 것이었다. 나도 모를 일이, 내 눈에는 이미 눈물이 맺혀 있었다.

이역만리 떠나온 사람들이다. 그네들에 대한 연민 때문이었을까? 그러나 그게 전부는 아닐 터였다. 어쩌면 그랬는지도 모른다. 그네들의 밝은 웃음에서 감동을 받았는지도 모른다. 척박한 노동환경에서도 용기를 잃지 않는 그들의 모습에서 나는 또 다른 희망을 발견했는지도 모른다.

행사가 끝났다. 사회자가 마지막으로 '외국인노동자도 우리 가족'이라고 외쳤다. 나는 돌아섰다. 모자를 깊이 눌러썼다. 행여 눈물자국이 얼굴에 남아있을지도 모를 일었다. 외국인노동자들이 군데군데 무리 지어 있다. 저들은 지금 무슨 얘기를 하고 있을까? 나는 그들의 모습을 찍으려다 그만 두었다. 그들이 불안한 눈으로 나를 바라보았기 때문이다. 대신 나는 외국인노동자 아이를 찍었다. 입에 솜사탕을 물고 있었다. 귀여운 아이였다.

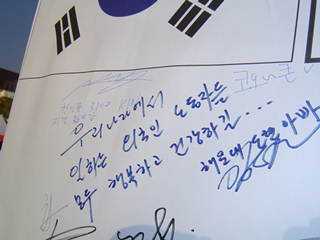

▲외국인노동자를 사랑한다는 글입니다 ⓒ 박희우

나는 외국인한마당 게시판 앞에 섰다. 많은 사람들이 글을 남겼다. 그중 내 눈을 번쩍 뜨게 하는 글이 있었다. 나는 반복해서 그 글을 읽었다. 그리고 속으로 빌었다. 하루빨리 그런 세상이 왔으면 얼마나 좋을까 하고 말이다.

"우리나라에서 일하는 외국인노동자들 모두 행복하고 건강하길…."

나는 가족들과 대성동고분박물관을 향했다. 관람하기에는 많이 늦었다. 그래도 오늘은 축제 마지막 날이라서 늦게까지 문을 연다고 했다. 어둠이 어둑어둑 내리고 있었다.