【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲인터넷 '흑기사'가 타고 온 차 ⓒ 한나영

작년 7월에 미국에 온 뒤로 우리는 문명과 거리가 먼 생활을 해왔다. 전 세계를 실시간으로 연결해 주는 인터넷과 TV가 없기 때문이었다. 전에 <오마이뉴스>에 올린 '미국 인터넷은 미련 곰탱이'라는 시리즈 기사에서 알 수 있듯이 인터넷 회사인 아델피아는 우리가 사는 곳이 서비스 지역이 아니라는 이유로 우리를 고립(?)시켰다. 세계 최강이라는 선진국 미국이 그깟 인터넷 하나 시원스레 해결해 주지 못하는 걸 보니 답답한 마음이었지만 기다리라고 하니 별 대책 없이 기다리는 수밖에 없었다.

'아니, 서비스 지역이 아니면 서비스 지역이 되도록 해 줘야지 도대체 몇 달이 지나도록 뭘 하는 거야. 그 잘난 미국 테크니션들은 이런 거 하나 해결 못하나? 한국 같았으면 벌써 다했겠구먼.'

분통이 터졌지만 안 된다고 하니 어쩌겠는가. 그냥 기다리는 수밖에. 남편은 학교에서라도 인터넷을 할 수 있었지만 아이들은 인터넷을 하려면 도서관이나 남편 학교로 가는 수밖에 없었다. 한마디로 구차하게 생활하고 있었다. 그런데 어느 날, 컴퓨터로 다른 일을 하던 아이들이 우리 집에도 인터넷이 '조금' 된다는 사실을 알아냈다.

'아니, 인터넷이 되면 되는 거고 안 되면 안 되는 거지 조금 되는 건 또 뭐냐고?'

"예, 조금 됩니다"라고 말하는 게 정확한 표현이다. 왜냐하면 누군가의 무선 인터넷이 '우연히' 우리 집에 잡혀 '조금' 되기 때문이었다. 그나마 인터넷이 필요한 저녁에는 거의 잡히질 않아 헛수고를 하는 경우가 많았다. 그럴 때 인터넷 아이콘을 누르면 이런 답답한 글씨가 튀어나오곤 했다.

무선 네트워크 연결

연결대상: default

속도: 1.0Mbps

신호 강도: 매우 낮음

상태: 연결됨

▲이번에는 진짜 인터넷이 될까 ⓒ 한나영

연결이 된다고 했지만 '매우 낮음'의 상태여서 사실상 쓸 수 없는 바보 인터넷이었다. 이렇게 반 년 동안 인터넷을 '연명'해오던 가족들을 대신하여 이번에 내가 나서 담판을 짓기로 했다.

"무슨 일로 오셨어요?"

일전을 불사하겠다는 각오로 단단히 벼르고 온 내게 영문을 알 리 없는 아가씨가 상냥하게 물었다.

"정말 오~래 된 옛날이야기다. 우리가 이곳에 와서 인터넷을 신청한 게 작년 7월이다. 그러니까 벌써 반 년 전의 이야기인데…."

"오, 노! 나는 그 때 여기 근무하지 않았다. 전혀 모르는 사실이다. 내가 여기 온 것은…."

데스크에 있는 직원을 책망하러 온 게 아닌데 그 직원은 자신의 짧은 경력을 설명하며 변명하려고 했다. 나는 직원에게 이 문제의 본질은 해묵은 민원을 제 때 해결하지 못한 회사인 만큼 조속히 이 문제를 해결해 달라고 촉구하고 집으로 돌아왔다.

열흘 쯤 지나서 아델피아로부터 전화가 왔다. 이제는 우리 집도 서비스 지역이 되었다며 인터넷을 설치할 수 있다고 했다. 그리고 일주일 뒤에 약속을 하면 기사가 나올 수 있다고 했다. 정말 중국의 '만만디'보다 더한 느림보 미국이었다.

▲태극기는 우리 국기. ⓒ 한나영

이렇게 사연이 많았던 인터넷을 설치하려고 바로 '흑기사'가 일찌감치 찾아온 것이었다.

'아, 이번에는 진짜로 인터넷과 TV가 설치되려나?'

걱정스럽게 기사의 작업을 지켜보고 있던 나는 신발끈을 풀려고 고개를 숙인 기사의 듬직한 등을 보며 이미 '성공'을 예감했다. 바깥 작업을 마친 그가 신발을 벗고 안으로 들어왔다.

'말도 안 했는데 척척 알아서 신발을 잘도 벗고 들어오는군.'

"남의 집에 갈 때 그렇게 늘 신발을 벗어요?"

천박한 호기심이 발동해서 그에게 물었다.

"아니, 늘 그런 건 아니에요. 신발이 깨끗하면 그냥 들어가고 오늘같이 비가 와서 더러우면 벗고 들어가죠. 그런데 한국 사람들은 항상 집에서 신발을 벗잖아요."

'에엥? 내가 한국 사람인 걸 어떻게 알았지?'

"저 국기 보고 알았어요. 한국 국기! 친구가 한국에서 군인으로 있었어요. 부.산.에서 근무를 했어요."

정확하게 우리말 '부산'을 대는 게 신기해서 이번에는 내가 그에게 어디에서 왔느냐고 물었다.

"12년 전에 푸에르토리코에서 왔어요."

"야구 잘 하는 푸에르토리코?"

미국 프로야구에서 활약하는 선수들과 세계야구선수권대회 단골인 푸에르토리코를 떠올리며 그에게 물으니 야구팀이 많다며 자기 나라에 관심을 보인 내게 선한 웃음을 지어 보인다.

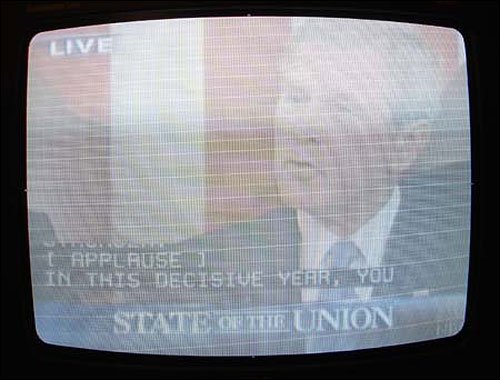

▲부시 대통령의 연두 교서. 공짜로 얻은 TV가 이번에 '고물'인 것으로 드러났다 ⓒ 한나영

"당신 덕분에 오늘 밤 조지 부시의 연두 교서를 볼 수 있게 되었어요. 고마워요. 그런데 몇 시에 하죠?"

"정치에 관심 없어요."

시큰둥한 반응을 보인 기사는 두 시간 동안 작업을 했고 마침내 우리 집에도 인터넷과 TV가 들어오게 되었다. 기다리고 기다리던 인터넷이었다. 그런데 학교에서 돌아온 아이들은 큰 반응을 보이지 않았다. 너무 오래 기다린 탓에 지쳐버린 것일까. 예전 같았으면 서로 컴퓨터를 차지하겠다고 난리를 피웠을 텐데 말이다.

그런 아이들 덕분에 나만 실컷 인터넷을 할 수 있었다. 모처럼 한국 뉴스도 실시간으로 보고 핫이슈가 되었던 프로그램도 다시 돌려 보고 <오마이뉴스> 오연호 대표의 시민기자 연수 동영상도 보는 여유를 누렸으니까.

그런데 문명의 이기가 좋기만한 걸까. 인터넷과 TV가 없을 때는 불편하다고 입을 내밀었지만 이제는 다른 걸 걱정해야 할 상황이 된 것 같다. 옛날처럼 아이들을 단속(?)하고 잔소리를 해야 할 그런 불편한 상황 말이다.

옛날이 좋았던가? 아, 간사하다. 사람의 마음이여!

▲이제는 동영상도 볼 수 있다. <오마이뉴스> 오연호 대표의 시민기자 연수. ⓒ 한나영