ⓒ 이겸

ⓒ 호미

세상에는 두 가지 부류의 인간이 있다. 자신의 내부에서 들려오는 목소리에 귀 기울이는 사람과 그렇지 못한 사람. 전자의 경우가 꿈과 현실의 경계에서 끊임없이 여행을 꿈꾸는 삶을 산다면, 후자는 아이들이 부르는 단조로운 동요와 같은 일상을 그저 견딜 뿐 일탈의 용기를 내지 못한다.

단 한 번 사는 인생. 우리는 어떤 부류의 인간이 되기를 열망해야 할까? 시인이자 여행작가인 백경훈의 네팔 기행기 <마지막 은둔의 땅, 무스탕을 가다>(호미)는 위 질문에 대해 이렇게 답한다. "한번 뿐인 인생, 당신의 영혼이 시키는 대로 살아라."

1999년 이전까지 백경훈은 세칭 '잘 나가는' 광고쟁이였다. 높은 연봉에 창의력을 십분 발휘할 수 있는 광고대행사 CD(Creative Director)의 삶을 과감히 버리고 그가 설산과 푸른 하늘의 네팔에 매혹된 이유는 무엇이었을까?

1994년 광고촬영지로 적합할 지 검토하기 위해 우연히 회사 자료실에 비치된 네팔 관련 비디오테이프를 본 백경훈. 그것이 앞으로의 미래를 결정지을 운명이었을까? 백씨는 화면 가득 펼쳐지는 히말라야의 신비로운 풍경에 완벽히 매료되고 만다.

이후 3년의 짝사랑 끝에 마침내 9일간의 휴가를 얻어 수천 미터의 설산들이 그 위용을 자랑하는 네팔 히말라야로 향하는 백경훈. 그 첫 여행에서 결코 벗어날 수 없는 '네팔의 주술'에 걸린 그는 마침내 '출근-근무-퇴근-출근'이 반복되는 일상의 고리를 넝마인 듯 끊어버린다.

금단의 땅, 장엄한 설산의 왕국 무스탕이 손짓해 그를 불렀다

그로부터 7년 동안 한번 가면 짧게는 한 달 길게는 오 개월 이상을 네팔에서 머물며 그 곳 풍경과 사람들의 친구가 된 백경훈이 그 체험을 곱게 묵혀 <마지막 은둔의 땅, 무스탕을 가다>을 낸 것은 '수박 겉핥기'식의 고만고만한 네팔 여행기에 질려버렸기 때문이다.

그가 20여 일을 머물며 꼼꼼히 훑어본 무스탕은 네팔 중북부 산간에 위치한 왕국. 지금도 22대 국왕인 '지그미 팔벌 비스타'가 생존하고 있는 그 곳은 1992년에야 외국 여행객들의 방문을 공식적으로 허락한 지구 위 마지막 금단의 땅. 일년 내내 거센 모래바람이 불고, 해발 3000m를 훌쩍 넘는 곳에 위치한 탓에 이방인들은 고산병으로 쓰러지기 일쑤다.

ⓒ 이겸

그 존재는 익히 들어 알고 있지만, 누구나 찾아갈 수는 없는 왕국 무스탕. 백경훈은 위험과 아름다움이 공존하는 이 곳을 향해 출발하며, 체코의 작가 밀란 쿤데라를 인용한다. '행동의 끝까지, 희망의 끝까지, 열정의 끝까지, 절망의 끝까지.' 모든 것의 끝, 심지어 세상의 끝까지 가보고 싶다는 열망이 추동한 여행이었다.

저 멀리 낯선 땅에서 들려오는 "영혼이 자유로운 자, 내게로 오라"는 목소리. 백경훈은 지구 위에 남은 마지막 금단의 땅이자, 눈 덮인 웅장한 산들이 춤추는 무스탕의 초대에 기꺼이 응했다. 이미 자신의 가슴 속에서 맹렬히 끓고있는 '순정한 욕망'을 거부하지 않았다.

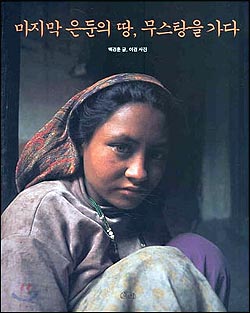

이번 책은 그가 그토록이나 열망했던 무스탕에서의 20여 일을 세세하면서도 애정 어린 시선으로 기록한 성과물이다. 사진작가 이겸과의 동행이었고, 이 작가의 사진은 백경훈의 글 못지 않은 울림으로 독자들을 유혹한다. "당신은 이처럼 용기있는 떠남을 실천할 수 있는가"라는 아픈 질문을 함께 던진다.

너무나 푸르고 높아서 현실 같아 보이지 않는 하늘, 척박하지만 꿈을 품은 꽃들이 숨어있는 대지, 순박과 순수의 절정을 사는 사람들. 백경훈은 무스탕에서 "나와 내 안의 또 다른 나를 이어주는 신(神)을 만났다"고 말한다.

<마지막 은둔의 땅, 무스탕을 가다>를 읽은 당신은 무엇과 만날 수 있을까? 혹, 책이 들려주는 막막한 바람 소리에 네팔로 향하는 배낭을 꾸리는 것은 아닐지.

ⓒ 이겸

ⓒ 이겸