ⓒ 마티

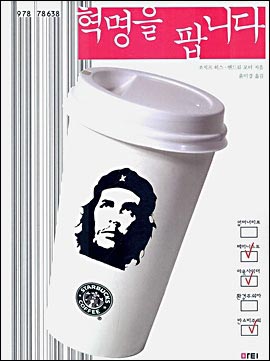

스타벅스 속에 들어간 체게바라의 얼굴이 담긴 <혁명을 팝니다>의 책표지는 자극적이다. 하기야 책표지만 그러한가? 제목부터가 심상치 않다. 혁명을 판다니! 책의 정체는 무엇인가? 섣부르게 자본주의와 어울리지 않는 혁명조차 팔 수 있다는 경제 분야의 책이나 혹은 요즘 대중문화를 진단하는 인문 도서라고 예상해본다. 하지만 예상은 빗나간다. 이 책은 ‘반문화’를 비판하는데 주력하고 있다.

반문화를 비판한다는 건 무슨 뜻인가? 먼저 반문화가 무엇인지 보자. 세계 대전이 발발하면서, 그리고 세계 대전 후에 냉전 체제가 계속되는 와중에 젊은 층은 어느 때보다 기성세대를 불신하고 또한 부정하게 된다. 문화대혁명 당시 활동한 중국의 홍위병처럼 극단적인 행동은 보이지 않았지만 최소한 정신만큼은 그에 비해 부족할 것이 없었다.

반문화를 추종하던 젊은 층이 보일 수 있는 행동 양식은 간단했다. ‘부정’이었다. 교복과 같은 유니폼을 입으라고 규제하는 어른들을 부정하는 것처럼 그들은 ‘모든 것’을 부정했다. <혁명을 팝니다>가 비판하는 것은 이러한 반문화가 지나칠 정도로 ‘일탈’을 꿈꿨다는 것에서 시작한다. ‘거부’라면 어느 정도의 논의를 통해서 해결책을 모색하고 사회 발전의 계기로 삼을 수 있겠지만 무조건적인 ‘일탈’은 누구에게도 도움이 되지 않기 때문이다.

또한 <혁명을 팝니다>는 ‘반문화’의 오류를 지적하는 이유로 그들이 비판했던, ‘대중이 대중문화와 소비문화에 순응하고 있다’는 해석을 들고 있다. <혁명을 팝니다>는 반문화가 광고를 죄악으로 삼고 있지만 사실은 ‘순응’이 아니라 ‘구별’을 위한 것에서 소비가 이뤄지고 있다며 반문화가 지나칠 정도로 반대하려는 나머지 오류를 범하고 있다고 지적한다.

나아가 <혁명을 팝니다>는 되레 반문화가 그들이 비판했던 문화를 부흥시키는 계기가 됐다고 비판하고 있다. 물론 고의는 아니었겠지만, 반문화로 추켜세운 것이 다시 주류 문화가 되어 소비를 유도하는 악순환을 발생시켰다는 말이다. <혁명을 팝니다>의 이러한 비판은 날카롭다. 반문화의 문제점을 비판하는데 그 강력함은 어느 책 못지않다. 비록 비판의 시선일지라도, ‘반문화’를 진지하게 고찰하는 모습은 지난 세기와 오늘날의 문화를 읽는데 큰 도움이 된다.

하지만 후반부에 이르면 이야기가 달라진다. <혁명을 팝니다>의 후반부도 지나칠 정도로 전반부와 똑같은 이야기를 하고 있다. 반문화의 영향력이 크기에 그렇다고, 그런 만큼 강조를 많이 하는 것이라고 생각할 수도 있겠지만 지나친 감이 없지 않다. 저자들의 생각은 초반부에 이미 선명하게 윤곽을 드러내고 있기에 백과사전 식으로 비판의 근거를 들고 있는 것은 의도와 다른 역효과를 낼 수 있다.

더욱이 <혁명을 팝니다>는 비판 자료를 지나치게 갖춘 대신 중요한 것을 놓치고 있다. 그것은 ‘세계를 흔들었으며 오늘날에도 영향을 끼치는 반문화가 아니라면 어떻게 해야 하는가?’하는 문제에 대한 답변이다. <혁명을 팝니다>는 ‘좌우를 넘어서’에서 개인의 자유를 제한하고 규제를 늘려야 한다는 결론으로 반문화에 대한 비판을 끝내고 있다. 날카로운 비판의 끝을 장식하는 순진한 답변은 다소 뜻밖이다. 반문화가 왜 일어났던가? 그것은 철없는 젊은이들의 ‘반항’보다 규제를 지키지 않는, 어른들의 세계에 대한 반란에 가깝지 않았던가?

반문화가 횡횡했던 시절로 돌아가 보자. 저자들의 비판처럼 그것의 상당수는 무조건적인 일탈이었다. 하지만 그 일탈이 왜 발생했던가? 명분 없는 전쟁, 인종차별, 국가테러 등이 쌓이고 쌓여 서서히 폭발한 것이 아니었던가? 세계 곳곳의 ‘묻지마 학살’을 보며, 히로시마에 떨어졌던 원자폭탄을 보며, ‘우리 편 아니면 적’이라는 이분법이 지배하는 세상을 목도하며 누가 일탈하지 않을 수 없었을까? 규제란 것이 허울뿐인 것임을 알면서도 그것을 지키겠다는 생각을 어떻게 할 수 있었겠는가?

게다가 <혁명을 팝니다>는 세계화를 반대하는 사람들을 반문화와 동일선상에 놓고 비판하는, 이해하기 힘든 논리를 펼치고 있다. 세계화를 반대하는 사람들을 생각해보자. 멀리 볼 것도 없이 해외까지 나가 반대 목소리를 높인 한국의 농민들을 보자. 이들이 반문화의 추종세력으로 무조건적인 일탈인가? 그렇게 말한다면 그건 모독이다. 이들은 생존권을 지키기 위한 이들이 아니던가? 또한 반문화을 비판하기 위해 그들이 눈을 돌렸던 동양이나 아메리카 토착민을 납득하기 어려운 논리로 자의대로 재구성하기도 했는데 이 또한 명백한 모독이다.

다시 결론을 보자. 놀라울 정도로 사실을 ‘왜곡’하고 있다. <혁명을 팝니다>는 정부가 다국적 기업의 꼭두각시가 아니며, “끝이 없는 경쟁”은 존재하지 않는다고 단언한다. 또한 “환경 규제가 세계 경쟁의 압력 때문에 약해지고 있다는 증거는 없다”고 덧붙인다. 이것은 사실인가? 정부와 다국적 기업의 관계는 둘째치고라도 세계적으로 환경을 지키자며 규제를 언급했던 나라들의 우두머리격인 미국이 자신들의 이익을 위해 일방적으로 규제를 어긴 것을, 그리고 다른 나라들도 그것을 따르려 한다는 것은 이미 존재하는 일이 아니었던가?

<혁명을 팝니다>의 전반부는 탁월했다. 자본주의를 비판한 반문화가 오히려 자본주의를 부흥시키는 계기가 됐다는 것이 반문화의 잘못이라고 한 것은 논란의 여지가 있겠지만 전체적으로 반문화의 신화를 벗기는 과정은 냉철했고 탁월했다. 그러나 이는 용두사미격으로 흐르고 말았다. 때문에 책장이 쌓이는 만큼 <혁명을 팝니다>는 저자들의 논조만큼이나 비판적으로 볼 필요가 있다. 그렇지 않다면, 체게바라가 일부러 스타벅스에 들어갔다는 결론을 내릴지도 모를 테니까.

덧붙이는 글 | 이 기사는 알라딘 개인블로그에도 게재했습니다.