【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲어머니 젊어서 사진. 아마 20대 후반이었을 때 아닐까 생각됩니다 ⓒ 박철

'도시락' 하면 생각나는 유년 시절의 추억이 있습니다. 초등학교 3학년 때 일입니다. 그 시절 나는 강원도 화천 논미리라는 동네에서 화천읍내 있었던 초등학교를 다녔습니다. 왕복 30리 길이었습니다. 아버지는 경찰 공무원을 하시다 그만두고, 여기저기 돌아다니시면서 떠돌이처럼 지내셨습니다. 밖에서 어떻게 지내시는지 알 수 없었고, 집에 들어오시는 일이 거의 없었습니다.

하는 수 없이 모든 생계는 어머니의 몫이 되었습니다. 어머니는 시집오실 때 혼수품으로 가지고 온 앉은뱅이 재봉틀을 돌려 생활을 꾸려나가셨습니다. 근근이 입에 풀칠하고 살 정도로 빈한한 생활의 연속이었습니다.

내 위로 누나 하나, 남동생 둘이 있었습니다. 지금 생각해보면 그 시절이 얼마나 가난했던지…. 어머니는 우리와 한 밥상에서 밥을 잡수신 적이 없었던 것 같습니다. 어머니 말씀대로 악착같이 사셨습니다. 농사짓는 시골에 살면서도 손바닥만한 밭뙈기조차 없었습니다. 우리집 모든 식구가 어머니만 바라보고 살았지요.

담임선생님이 종례시간에 봄 소풍 일정에 대해 말씀하시자, 아이들은 손뼉을 치며 좋아했습니다. 그 시절에는 학교에서 소풍을 가면 꼭 엄마들이 동행을 했지요. 그러나 어머니는 한 번도 소풍에 동행한 적이 없으셨습니다. 그런 상황에 대해서 나는 아무런 불만이 없었습니다. 소풍을 며칠 앞두고 누나는 어머니에게 노래를 하듯 졸라댔습니다.

"엄마! 이번 소풍에 꼭 김밥 싸줘요!"

누나가 아무리 졸라대도 어머니는 아무 말씀 없이 연방 재봉틀만 돌렸습니다. 드디어 소풍을 가는 날 아침, 나와 누나는 용수철같이 일어났습니다. 누나는 일어나자마자 엄마를 불렀습니다.

"엄마! 도시락!"

어머니는 빙긋 웃으시며 신문지로 돌돌 말은 도시락 두 개를 우리에게 내밀었습니다. 그러자 누나는 신문지를 펴고 도시락 뚜껑을 열었습니다. 동시에 누나의 앙칼진 목소리가 들렸습니다.

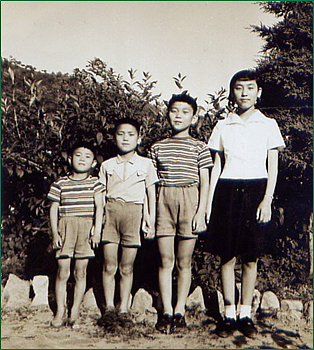

▲39년 전 우리집 사남매. 키가 자로 그은 것 같습니다 ⓒ 박철

"엄마! 이게 뭐야?"하고 도시락을 마룻바닥에 내던지고 울기 시작했습니다. 사각 도시락 통 안에는 흰쌀이 드문드문 섞인 보리밥이 있었고, 반찬통 안에는 꽁치 두 마리가 들어 있었습니다. 누나는 마당에 철퍼덕 주저앉아 더 큰 목소리로 울어댔습니다. 누나가 악을 쓰면 울어대자 어머니 눈에서도 눈물이 그렁그렁 맺혔습니다.

"애들아! 빨리 가! 소풍 늦겠다. 문숙아! 내년 소풍에는 엄마가 꼭 김밥 싸줄게. 얼른 가, 착하지!"

어머니는 누나를 달랬지만 누나는 막무가내로 울음을 그치지 않고 어깃장을 부리자, 참다못해 어머니는 빗자루에서 싸리 한 가닥을 분질러 누나를 때리기 시작했습니다.

"그래, 이년아! 엄마 마음도 몰라주고. 그래, 소풍 가지마. 내일부턴 학교도 가지마!"

나는 꽁치가 들어있는 도시락을 어깨에 메고 학교엘 갔습니다. 자꾸 뒤를 돌아보았습니다. 누나가 빨리 따라왔으면 하고 생각했습니다. '누나도 안됐고, 엄마도 불쌍하다'는 생각을 했습니다.

소고기 장조림 이야기

우리집은 내가 초등학교 5학년 때 화천읍내로 이사를 왔습니다. 아버지가 가장으로서 가정에 복귀하고 나서 집안 형편이 많이 나아졌습니다. 어느 날인가 어머니가 아버지 잡수라고 소고기 장조림을 만드셨는데, 어머니가 무슨 생각을 하셨는지 내게 도시락 반찬으로 소고기 장조림 두 토막을 싸주시는 것이었습니다.

나는 점심시간에 늘 외톨이였습니다. 나는 자의반 타의반 '왕따'(?)였습니다. 내가 사는 마을에 있는 분교를 안 다니고, 읍내에 있는 초등학교를 다니는 통에 동네아이들이 나를 배신자라고 따돌리고 읍내 애들은 "촌놈이 왜 읍내에 있는 학교를 왔냐?"고 따돌렸습니다. 나는 그런 생활에 익숙해져 있었습니다.

거기에다 도시락 반찬이 변변치 않으니 누가 내 도시락 반찬을 볼까 봐 창피해서 도시락 뚜껑으로 밥이랑 반찬을 가리고 밥을 먹었습니다. 그러나 그날은 도시락 뚜껑을 열고 보란 듯이 밥을 먹었습니다. 소고기 장조림이 입에서 살살 녹았습니다.

그런데 그때 노아무개라는 친구가 내게 다가오는 것이었습니다. 노아무개는 집에서 목재상을 하는 부잣집 아들이라 늘 군것질거리를 입에 달고 다녔고, 아이들을 몰고 다녔습니다. 그 친구가 내게 다가오더니 이렇게 말하는 것이었습니다.

"야, 네가 웬일이냐? 소고기 반찬을 따 싸오고, 나도 좀 먹어보자!"

▲사랑하는 우리 어머니. 올해 74세이시다. ⓒ 박철

그러더니 소고기 장조림 한 토막을 통째로 입에 넣고 우물거리더니 책상에 위에 '퉷!'하고 뱉는 것이었습니다. "야, 이걸 먹으려고 싸왔냐? 상했잖아!" 참으로 무안했습니다. '그때 그 모멸감이란….' 소고기 장조림이 상할 리는 없을 것이고, 가난한 친구가 소고기 장조림을 싸 온 것이 배가 아파서 그랬을까요?

오늘 아내는 아침부터 몹시 지쳐있었습니다. 아침에 세 아이를 다 보내고 나서 말도 안 하고 자리에 누워있습니다. 태풍이 지나간 산이 보고 싶어 산에 오르기로 했는데, 아내에게 도시락을 싸달라는 말이 안 나왔습니다.

나 혼자 밥을 담고 반찬 두어 가지를 반찬통에서 담아 산엘 올라왔습니다. 태풍이 지나간 산에는 계곡마다 물이 넘쳐흘렀습니다. 두어 시간 땀으로 목욕을 하고 바람이 잘 통하는 곳에 자리를 잡고 앉아 도시락을 꺼내놓고 먹기 시작했습니다. 사람들이 떼를 지어 지나갔지만 개의치 않고 옛 생각을 하며 꾸역꾸역 밥을 넣었습니다.

그러자 간단한 뉘우침이 따라오는 것이었습니다. '그 옛날 가난한 시절에 비해 모든 것이 넉넉함에도 치열함이 없이 사는 것은 아닌가?' 하고….

덧붙이는 글 | '도시락에서 학교급식까지' 응모 기사입니다.

☞ [기사공모] 도시락에서 학교급식까지