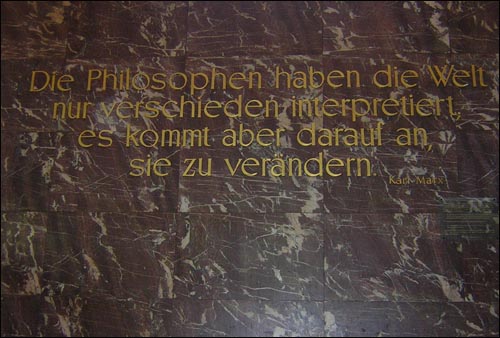

▲훔볼트 대학 본관에 박혀 있는 마르크스의 '포이어바흐 테제 11번' ⓒ 강구섭

훔볼트 대학 총장도 자기 대학에 설치된 마르크스 기념물을 별 달갑지 않게 생각했다. ‘세계를 바꾸어야 한다’는 주장이 “철학자의 말로는 합당치 않다”는 것이다. 대학은 “해석에 우선성을 두어야” 한다는 논리다. 그는 마르크스의 포이어바흐 테제 11번은 “훔볼트 대학이 3백 년으로 나아가며 동반하기를 바라는 슬로건이 아니다”고 단언했다.

하지만 적잖은 철거 논란에도 불구하고 이 대학의 ‘마르크스 유산’은 라이프치히 대학과 달리 그 자리에 보존될 예정이다. 적갈색 대리석 위에 황동으로 새겨진 마르크스의 글귀가 문화재로 보호되고 있다는 점이 한 몫 했다. 그래도 앞으로 마르크스가 훔볼트 대학 본관에서 ‘얼굴마담’ 노릇을 계속하기는 어려워 보인다. 이 대학 출신 유명 인물들의 글귀가 마르크스의 테제와 나란히 현관을 장식할 계획이기 때문이다.

‘세계를 해석하는 대신 변화시키자’는 마르크스의 테제는 사실 많은 68세대 독일 교수들의 좌우명이기도 했다. ‘변화의 열기’로 꿈틀댄 68운동의 세례를 받고 대거 학계로 진출한 그들은 대학을 행동하는 비판적 지성의 산실로 바꾸려는 꿈을 대변했다. 이제 68세대가 대학에서 은퇴하는 시점과 맞물리며 ‘변화의 열망’을 아로새긴 그 상징물까지 점차 대학의 관심에서 멀어지는 듯하다.

하지만 훔볼트 대학의 마르크스 기념물도 무엇보다 ‘동독산’이라는 부담을 안고 있다. 동독 시절 비판적 지성의 역할을 팽개치고 독재정권의 나팔수로 전락한 대학의 ‘부끄러운 역사’와 동독 전체주의 정권의 ‘어두운 역사’가 마르크스의 어깨를 누르고 있는 것이다.

결국, 동독 정권이 마르크스의 이름으로 얻고자 한 권위는 마르크스의 짐으로 뒤바뀌고 말았다. 독일이 낳은 그 ‘역사의 거인’이 다시금 동독이라는 ‘역사의 짐’을 지게 된 셈이다. 마르크스가 벗어야 할 짐은 어쩌면 현실사회주의에서 만들어낸 수많은 ‘비둘기 놀이터’의 무게만큼이나 무거울지도 모른다.

덧붙이는 글 | <참세상>에 실린 필자의 글입니다