▲최다원 作, 어제밤에, 20×27 ⓒ 최다원

시(詩)와 서(畵)의 소통

소동파가 설파한 '시중유화(詩中有畵) 화중유시(畵中有詩)'를 굳이 언급하지 않더라도 최다원씨의 시화(詩畵)에는 시와 화가 몸 섞어 만든 둥근 지붕이 있다.

9월 5일, 서화가이자 시인인 작가와 인터뷰를 하면서 산의 정상에 대해 생각했다. 각기 다른 분야일지라도 각 분야의 산의 정상에 올라가면 사방이 보이는 법. 그래서 작가에게 있어서 화(畵)와 시(詩) 어느 하나에 치중하거나 기울어질 수 없고, 다른 하나가 그 하나에 몸담고 있을 수 없음을 알 수 있었다.

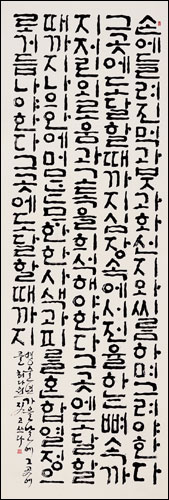

▲최다원 作, 그곳에 도달할 때까지, 135×50 ⓒ 최다원

그렇다면 작가가 두 분야를 뚝심 있게 밀고 나갈 수 있는 근거는 무엇인가? "창작을 하는 사람은 평을 두려워하지 말라"는 것.

축적에서 숙성과 창작으로의 과정은 모든 창작자들이 겪는 필연적 과정이겠지만, 최다원씨에게 있어서 그것은 매우 독특한 방식으로 섞이고 있음을 알 수 있었다. 즉 시를 읽다가 그림에 대한 영감을 받거나, 그림을 그리다가 시어(詩語)를 획득해내기도 한다.

그리하여 시와 화가 소통하는 방식은 굳이 서로를 말하지 않아도 알 수 있는 것. 작가의 근작에는 화제(畵題)가 거의 없다. 그림 속에 시가 있다는 생각, 나아가 그림 자체가 시이기 때문에 굳이 화제를 더하지 않아도 된다는 생각에서가 아닐까.

꽃의 향기를 듣다

시인은 어떠해야 하는가를 물었고, "사물의 표정을 볼 줄 알아야 하고, 사물이 하는 말을 들을 줄 알아야 한다"고 그는 답했다. 구체적으로 예를 들어 설명한다면? "하나의 꽃을 두고 꺾는 것과 듣는 것의 차이"라고 말했다. 화가가 되는 기준점 또한 다르지 않으리라. 문향(聞香)이라 했던가. 꽃의 향기는 코로 맡는 것이 아니라 귀로 듣는 것. 사물을 대하는 본질의 차이가 바로 구분의 경계이다.

"행복을 추구하는 것이 아니라 가치를 추구하면 행복은 따라오는 것이라는 생각을 해요." 행복에 대한 추구는 인간 보편의 욕구이며, 그 욕구의 실현은 각자마다 다르기 마련. 그런데 작가는 '행복'의 근원을 추구하는 것이니, '가치'는 붓을 잡거나 펜을 잡는 이유를 만들어낸다. 그리하여 "시와 그림을 할 수 있다는 것이 행복합니다. 언제든지 시와 그림을 생각할 수 있다는 것이 좋아요."

그런 작가에게서 시와 그림을 따로 떼어놓고 말할 수 있겠는가. 이번 작품에서는 그러한 작가의 모습이 투영된 시와 그림을 만나게 된다. 작가에게 있어 시를 쓰고, 그림을 그리는 일 자체가 '가치'가 되는 것이다. 물론 뛰어난 창작품을 생산할 때 행복의 수치는 높아질 것이다.

작가는 오랫동안, 그리고 혼신을 다해 시화에 진력해왔다. 숙능생교(熟能生巧)라 하지 않았던가. 그러나 단순히 '오래 익힘'이 아니라, 숙능(熟能)을 통하여 새로움을 능숙하게 풀어내는 일, 그것에 작가는 온힘을 기울여 온 것이리라.

▲최다원 作, 가을편지, 45×50 ⓒ 최다원

선과 여백, 그림 속 표정 중시

작가가 평소 작품을 할 때 선과 여백, 그림 속의 표정을 중시한다. 가령 작품 <가을편지>에는 탐스러운 포도송이가 바구니에 가득 놓여 있다. 그리고 눈을 감고 고개를 모로 튼 새 두 마리가 왼편에 위치하고 있다. 그 새가 없었다면 과연 '가을편지'는 관람객에게 충분히 전송되지 못할 것이다. 그것이 그림 속 표정이 아닐까.

작가에게 있어서 평생의 화두는 '격(格)'이 느껴지는 작품을 하는 것이라고 한다. '격'은 반드시 충만 속에서만 생겨나는 것은 분명 아닐 것이다. 때로는 외로움 속에서, 혹은 뒷모습에서, 또는 허전함을 통하여 획득될 수도 있으리라.

▲최다원 作, 달빛 아래, 130×70 ⓒ 최다원

최다원씨는 향후 나아갈 자신의 그림 방향을 '장르, 소재를 초월한 곳'으로 가볼 생각이라고 한다. 그가 추구하고 실현해낼 세계에 대한 궁금증이 인다. 어쩌면 그것은 앞모습보다는 뒷모습, 겉모습보다는 내면에의 침잠, 외형보다는 내함을 아우르는 것일 것이리라. 서화집 서문의 다음 문장에서 그 방향을 조금쯤은 추측해본다.

"다섯 번째 시화집 <그곳에 도달할 때까지>를 엮어내며 뒷모습을 화두로 잡아보았던 병술년, 사람의 앞모습은 화장이나 화술로 혹은 치장되고 가려질 수도 있으나 남긴 뒷모습은 언제나 진실하다고 했다. 현재의 앞모습이나 옆모습보다는 남기고갈 혹은 남겨진 뒷모습은 누구나 책임져야 할 모습, 그것은 영원한 화두가 아닐까."

이번 전시회에는 소품에서 대작까지 56점의 작품을 전시한다. 난, 포도, 화조, 동물, 산수 등 다양한 소재를 다루었다. 작품 편편에서 사물의 뒷모습을 보려는 작가의 시선이 느껴진다. '그곳에 도달할 때까지' 그 시선을 따라가 보고 싶다.

최근 작가는 호랑이와 독수리 그림에 많은 공을 들이고 있다. 부드러운 외모의 작가 내면 어디에서 맹수의 표정에 대한 관심이 솟아났을까? 그러한 면을 탐색해보는 것도 하나의 전시 관전 포인트일 것이다.

덧붙이는 글 | ※ 시인이자 문인화가인 최다원씨는 개인전 여섯 번을 비롯하여 다수의 초대전, 단체전에 출품 전시하였다. <허균 허난설헌 문화예술상> 본상 등을 수상하였으며, (사)한국서예협회, (사)한국문인화협회 초대작가로 활동하고 있다. <나에게 남겨진 사랑>을 비롯하여 다섯 권의 시화집을 출간하였다.

※ 이 글은 <월간 서예문인화>에도 송고하였습니다.