【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

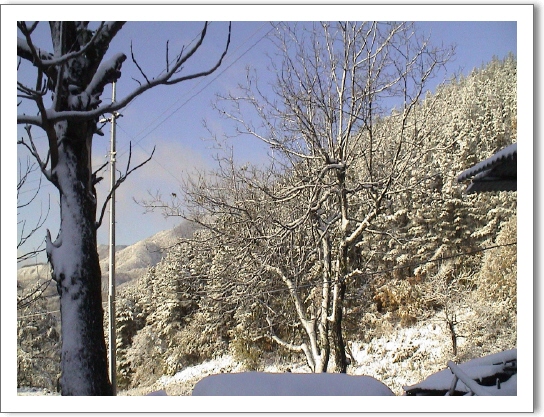

▲집 입구 ⓒ 전희식

첫 눈이 왔다. 새벽에 일어나 방문을 여니 눈이 오지게도 내렸다. 첫 눈이 푸짐하면 풍년이 든다고 했다. 엊저녁부터 꾸무리하던 날씨가 못 미더워 신발도 마루 밑 깊숙이 넣고 마당 빨래 통에 든 양말이며 장갑들을 빨아 널었는데 빨래는 꽝꽝 얼고 신발 속에까지 눈이 기어들어 갔다.

여기는 전북 장수군 장계면 하고도 덕유산 자락을 타고 올라간 산골마을. 장수 온도보다 늘 4∼5도는 낮다. 장수는 서울보다 또 5∼6도 낮다. 눈이 한번 왔다 하면 며칠씩 녹지도 않는다. 남쪽지방이지만 고산지대라 강원도 평지보다 훨씬 춥다.

마루에 걸터앉아 사진을 찍는데 고양이가 묵묵히 마당 앞을 지나간다. 우리 집에 드나드는 고양이는 일곱 마리. 어느 날은 무쇠 솥뚜껑이 살짝 열렸었나보다. 한 밤중에 쓰르릉 쿵 하기에 나가봤더니 고양이가 솥 안에 넣어 둔 오징어를 물고 달아났다. 눈밭을 신발도 없이 걸으며 찬 감촉을 즐기는지 고양이는 나를 쳐다보지도 않고 앞만 보고 천천히 걸어간다.

▲코 앞이 바로 앞산이다. ⓒ 전희식

임윤수 시민기자가 대전에 눈이 왔다며 올린 사진을 보고 장계 눈들이 웃는다. 그게 눈이냐고. 누가 감히 장계의 눈을 넘보랴.

바람이 없는 뒤 안에는 쌓인 눈이 10㎝ 정도는 된다. 담 아래 움푹 진 곳에는 눈이 몰려 있어 발목이 푹 빠질 정도다. 땅 바닥은 언 곳도 있고 얼지 않은 곳도 있다. 이미 아침 기운에 눈발이 녹고 있다.

첫 눈 올 때 만나자던 젊은 시절의 굳은 약속들은 첫 눈 같지도 않는 진눈깨비로 늘 허탕치곤 했었지. 요즘도 첫 눈 약속들이 있을까. 첫 눈에 희망을 담아 만들어 내는 추억들이 여전히 젊은이들을 설레게 할까 궁금해진다.

흙벽을 쌓고 있는 부엌에 가봤다. 얼지는 않았다. 쌓던 벽채에 비닐을 덮어두었는데 비록 얇은 비닐이지만 이것이 추위를 막아냈나 보다. 아궁이에 남아있던 온기 덕인지도 모른다. 원래 겨울에는 창호지에 난 바늘구멍으로 황소바람 든다는 말이 있다. 얼어죽을 사람도 가랑잎 한 장을 배꼽에 얹고 자도 목숨을 구한다는 말도 있다.

넉넉한 첫 눈의 아름다움과 11월 중순까지는 집 고치는 일을 끝내고 이곳으로 어머니를 모실 계획 사이에서 잠시 나는 방황한다.

▲아궁이 온기가 부엌 흙벽을 얼지 않게 지켰다. ⓒ 전희식