| | | ▲ 12일 아침 7시 30분 주문진 바다. 동료강사들과 오대산 드라이브를 떠나려 준비하는데 잔뜩 흐린 수평선을 지피며 해가 솟아올랐다. | | | ⓒ 이동환 | |

| | | ▲ 석가 사리가 봉안된 국보 제48호 팔각구층석탑이 건재한 오대산 월정사. | | | ⓒ 이동환 | |

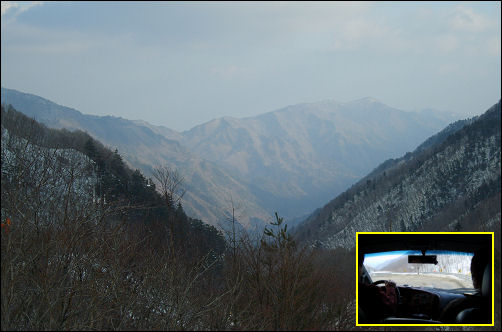

| | | ▲ 정다운 친구가 먼데서 찾아오니 또한 기쁘지 아니하랴(有朋自遠方來不亦樂乎)? 응원하러 와준 동료강사들 덕분에 눈 속 오대산을 차로 달려볼 수 있었다. | | | ⓒ 이동환 | |

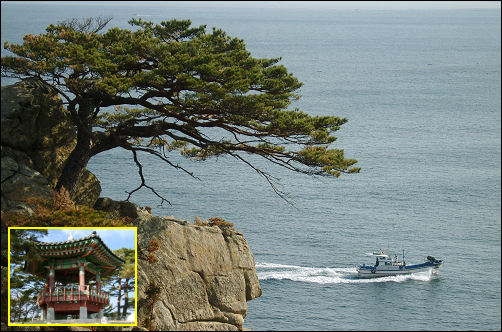

| | | ▲ 하조대. 조선 건국 공신인 하륜(河崙)과 조준(趙浚)이 한 때 은거했다 하여 두 사람 성을 따서 지었다 한다. 깎아질러 위태로운 곳에 선 백년송 아래 스치는 고깃배가 정겹다. | | | ⓒ 이동환 | |

| | | ▲ 20년 전. 90여 일 동안 인천에서 고성까지 U자로 순전한 도보여행을 한 적이 있다. 그때 우연히 들렀던 강원도 양양군 서면 송천리 일명 떡마을. 거의 무전여행하다시피 하던 그때, 하루 묵으며 얼마나 대접을 잘 받았던지…. 그러나 모든 것이 그렇듯, 지금은 마을부녀회에서 공동으로 떡을 만들 뿐. 송천계곡을 찾는 관광객들을 위한 민박과 음식점으로 거개 바뀌었다. | | | ⓒ 이동환 | | 55km를 악으로 걷다

@BRI@11일 밤 주문진항까지 응원하러 찾아온 동료강사들과 12일 일찍 오대산을 한 바퀴 돌아 월정사 들렀다가 다시 주문진항에서 아침 먹고 헤어졌다. 금세 볼 사이인데도 나는 점점 아득해져 가는 차 꽁무니를 하염없이 바라보았다. 그제야 전날 접질린 발목에 통증이 일었다. 이까짓 것, 그렇다고 못 걸으면 내가 아니다. 약국에서 보호대를 사고 이런저런 조치를 하는데 휴대전화로 안부문자가 쏟아졌다.

무엇보다 어머니 목소리가 내내 마음에 걸렸다.

“니가 꿈에 보여서 한 잠도 못 잤다. 내가 언제 죽을지 모르니 눈만 뜨면 보고 싶구나! 밥은 먹었냐?”

일 년 넘게 투병 중임에도 누구보다 강하신 팔순 어머니의 애잔한 목소리는 들을 때마다 명치부터 울컥거리게 한다. 처음 잡은 일정대로라면 주문진부터 속초까지는 그 옛날 아버지 생전에 손잡고 들렸던 이곳저곳을 찾는 거다. 그게 대충 잡아 5∼6일. 그런데 아무래도 앞당겨야 할 것 같다. 모두 생략하고 무조건 속초까지 걷는 거다. 마지막 고행(?)을 하는 거다. 몸이 힘들수록 정신이 맑아지는 것을 아니까.

동료강사들과 헤어진 시각이 12일 오전 10시 30분. 그때부터 해안선을 따라 이를 악물고 걷기 시작했다. 하조대에 들렀다가 송천떡마을을 둘러보고 양양에서 하룻밤 묵을 방 잡으니 벌써 한밤중이다. 세상모르고 잠들었다가 흐린 새벽(13일) 다시 길을 나서 속초 아바이 마을에 도착하고 나니 왈칵 눈물이 쏟아진다. 안개 낀 듯 잔뜩 흐린 날. 아흐레 째 여행 마감하는 날. 결국 나는 아버지가 그리워 길을 떠났던 것이다.

내래 북청에서 왔지비

| | | ▲ 13일 정오. 새벽부터 걸어 강원도 속초시 청호동 일명 ‘아바이 마을’에 도착했다. 날이 너무 흐렸다. 이 언저리 역시 그 옛날 아버지 손잡고 오던 그 시절 그 마을이 아니다. 어쩔 수 없다. 괜히 눈물이 났다. | | | ⓒ 이동환 | |

| | | ▲ 드라마 <가을동화>에도 나왔던 갯배. 역시 옛날 그 갯배가 아니다. 폭이 너무 좁아졌다. | | | ⓒ 이동환 | |

| | | ▲ 그나마 마을 곳곳 정겹게 자투리땅마다 볼 수 있는 오징어 덕장. | | | ⓒ 이동환 | |

그러고 보니 아버지에 대한 이야기를 <오마이뉴스>에 꽤 썼다. 그만큼 내 가슴 속에는 아버지에 대한 회한이 깊은 것이다.

2005년 6월 22일 <바둑판을 도끼로 찍어내시던 아버지>

2005년 9월 25일 <미치도록 그리운 아버지, 아!>

2006년 11월 16일 <"아반! 요거이 돼지불고김둥?">

아버지는 1919년 함경남도 북청군 양화면 양화리에서 태어나셨다. 홍(弘)자, 철(喆)자. 어찌나 가난한지 미주알이 말라비틀어질 정도라고 늘 말씀하셨다. 그나마 입쌀 구경 좀 하려면 왜놈들이 다 긁어가 사는 게 죽는 맛이었다고. 고생 끝에 해방이 되고 살림도 피나 했더니 ‘빨갱이 종간나 에미나이새끼’들 때문에 배알이 뒤틀려 살 수가 없으셨단다. 전쟁이 터지고 1·4후퇴 때 아버지는 국군에 자원 입대해 월남하셨다.

서울 용산구 갈월동, 일명 해방촌에 어찌어찌 정착한 아버지는 고향사람 소개로 미군부대에 목수로 취직하셨다. 열 아홉 살 때부터 대목장(大木匠) 밑에서 기술을 연마한 아버지는 부지런한데다 솜씨까지 좋으셨다. 종자돈을 모은 아버지는 같은 삼팔 따라지인 어머니와 결혼했고 건축업을 시작하셨다. 승승장구!

1983년에 방송된 KBS <이산가족찾기> 생방송이 아버지를 병들게 했다. 그 뜨거운 여름, 여의도 맨 바닥에 천막을 치고 허깨비처럼 방송출연만 기다리시던 아버지. 나는 아버지가 허구한 날 그렇게 우시는 모습을 생전 처음 봤다. 슬금슬금 눈자위가 풀어지더니 그예 내가 스물 여섯 되던 1986년 6월 5일(음력 4월 28일) 오전 11시 15분에 돌아가시고 말았다. 20년이 지났지만 아버지의 마지막 말씀이 아직까지 내 귓바퀴에 서럽게 맴돈다.

“이보 아들! 내 대신 아마이를 잘 부탁함매. 아마이랑 절대루 싸우지말구스리 오래오래 보필하기요. 약속하갔슴둥? 길구(그리고)…, 이 아바이 고향…, 선산 ‘함지모로’를 잊지 말기요.”

아바이 마을에서 불러보는 사부곡

| | | ▲ 60년대 청초호 수로 풍경. 내가 여덟 살 때부터 아버지가 속초에 데리고 다녔으니까 어렴풋이 기억이 난다. | | | ⓒ 속초문화원 | |

아버지! 아버지가 끔찍이 사랑하던 아들 동환이가 이제 중년이 되어 이 바다에 왔습니다. 20년 만입니다. 겨울바람이 살갗을 후빌 때면 아버지는 여린 제 손목을 그러쥐고 속초 아바이 마을 앞 바다를 찾으셨지요. 그때는 왜 그리 싫던지….

철없는 아들이 늘 걱정이셨던 당신. 타향살이 지치면 고향까마귀도 반가운 법이라고, 아바이 마을을 찾는 이유를 설명해주셨지요. 그래도 싫어 늘 인상 구기던 어린 아들을 보듬고 등을 토닥이시던 당신. 오늘 이 바다에 다시 와 서니 너무 그립습니다. 지나가는 사람들이 이상하게 보든 말든 저는 지금 하염없이 울고 있습니다. 서러운 이 눈물은 아무리 뽑아도 마르지 않나 봅니다.

눈 못 감고 돌아가실 정도로 당신이 걱정한 어머니. 약속드린 만큼 제가 잘 모시지 못했던 듯싶습니다. 벌써 일 년 넘게 암으로 고생하고 계십니다. 어머니 아흔까지 살게끔 모시겠다고 약속했는데 아직 팔순에 아버지 곁을 찾으려 합니다. 제발 부탁이에요, 아버지. 그저 어머니 고통만이라도 줄여주세요!

아버지랑 이 바다 찾은 게 저 여덟 살 때였으니까 벌써 38년이 흘렀습니다. 마지막으로 저 혼자 와본 지도 20년이 지났습니다. 세상 모든 게 변하듯, 이 마을도 바다도 모두 변했습니다. 저 역시 변했습니다.

이제 또 한 해가 저물고 있습니다. 저 역시 어느새 나이 오십을 바라보게 되었습니다. 이제야 아버지 하늘같은 사랑을 뼛속으로 깨닫습니다. 뵙고 싶은 아버지. 다른 부탁 안 드릴 게요. 그저 어머니 고통만이라도 줄여주세요. 그리고 아버지가 그렇게 원했던 손자 우리 잉걸이, 바르게만 크게 도와주세요. 아버지가 어머니에게 그랬듯 당신 며느리, 남자답게 평생 지킬 수 있도록 제 정신을 항상 맑게 해주세요.

“아반! 이 아들보고 계심둥? 이렇기 목놔 부르는데 대답 한 번 해보시라요. 구름 사이 손짓 한 번만이라도 주기요. 아, 아반!”

덧붙이는 글 | 11월 말부터 나는 들떠 있었다. 3년여 만에 황금휴가를 얻었기 때문이다. 외국으로 나갈까? 어디 좋은 데 없나? 이런저런 계획을 짜던 나는 결국 포항에서 시작해 해안선을 따라 북진여행을 하기로 했다(하루 15km씩 걷고 나머지는 차로 이동). 한겨울에 도보여행이라니 주변에서는 걱정 일색이다. 내가 속한 지역모임에서는 말려야 하는 것 아니냐는 얘기까지 나온다. 어쨌거나 나는 12월 5일(화), 서울역에서 아침 7시 40분발 포항행 기차를 탔다.

|