【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲베란다 빨랫줄에서 주렁주렁 내리는 햇살에 야위어 가는 곶감들 ⓒ 최종수

가을의 정취는 감이 붉게 물들어가면서부터 시작되고, 그 붉은 홍시가 파란 하늘에 하나둘 까치밥으로 남을 때 사라지는 것이 아닐까요? 그 맑은 하늘의 까치밥처럼 늘 제 가슴과 삶에 박혀 있는 선생님.

그런 선생님을 생각하다 보면 또 하나의 가을 정취가 떠오릅니다. 처마 밑에 주렁주렁 매달려 말라 가는 붉은 감, 야위어갈수록 검붉은 빛으로 맛이 더해지는 곶감.

@BRI@그동안 평안하셨는지요. 화롯불 속 불씨처럼 서로의 가슴 속에 묻어둔, 그 그리움과 기도가 서로를 평안하게 지켜주고 있음을 자주 확인하며 살아갑니다. 선생님의 맑은 삶은 보지 않아도 보이고 듣지 않아도 들려옵니다.

우리 동네 골목에는 육일상회가 있습니다. 남편이 시골에서 농사지은 것들을 아주머니가 판매하는 쌀가게입니다. 곶감을 깎기 시작하는 상강이 지난 다음날, 커다란 플라스틱 바구니에 감들이 진열되었습니다.

하루도 쉴 틈 없이 일하시다가 요즘에는 어깨가 너무 아파서 물리치료를 받으러 다니시는 아주머니, 제 때에 깎아야만 하는 감이 열 바구니도 넘는 많은 양이었습니다. 아주머니를 도울 수 있는 방법은 감을 사주는 일이었습니다.

150개를 사서 할머니 할아버지들과 사제관 아파트에서 감을 깎았습니다. 저는 주로 감을 베란다 빨랫줄에 매달았습니다. 도란도란 이야기 소리에 샛노란 속살을 드러낸 감을 줄에 다는데, '너희들 먹는 것만 봐도 배부르다'하신 돌아가신 아버지의 목소리가 귓가에 맴돌기도 했습니다.

한 통의 긴 가을 편지를 보내고 맞이하는 겨울의 길목에서 선생님께 보내드리고 싶어 감을 깎았던 것입니다. 베란다 빨랫줄에 매달린 곶감은 그동안 선생님께 드리지 못한 사랑이었습니다. 주렁주렁 매달린 탐스런 감을 볼 때마다 선생님을 떠올려야 했습니다. 종종 전화만 드리는 것이 죄송해서 소박한 마음으로 곶감을 준비했습니다.

베란다에 활짝 핀 청명꽃처럼 빨랫줄에 주렁주렁 방울진 곶감을 볼 때마다 얼마나 흐뭇하던지요. 그 마음 속으로 살포시 고개를 내미는 선생님.

붉은 감들이 빨랫줄에서 바람에 모빌처럼 흔들리고, 그 줄에 살이 패이기도 한 곶감. 그 패인 상처에서 이슬처럼 투명한 수액이 흘러내리는 것을 신비로운 눈으로 바라보고 말았습니다. 곶감에 수정이 매달린 것처럼 영롱했습니다.

아침 햇살을 그 안에 담고 있을 때의 찬란함을 말로 표현하기에는 제 혀끝이 너무 짧았습니다. 그것은 붉은 감이 쏟아낸 사랑의 눈물. 사람의 눈은 짠데 곶감의 눈물은 꿀이더군요. 달콤한 향기를 전하기 위해 줄에 매달려 야위어 가는, 그 사랑의 끈이 준 상처마저도 꿀로 녹여버리는 곶감의 사랑이란. 나 언제 다른 사람이 준 상처를 그렇게 달콤하게 받아들였던가.

감들이 껍질을 깎이고 촉촉한 수액이 사라질 때까지 햇볕에 촘촘히 말린, 송이송이 영글어 가는 검붉은 곶감들, 하얀 분을 뿜어내 두고두고 찾을 수 있도록 자신을 온전히 내어주는 사랑입니다. 내 영혼의 처마에 매달린 그리움들. 한 입 쑥 드리고 싶은 사랑입니다.

노동과 땀방울, 아름다운 연대와 저항, 고뇌와 좌절까지도 짜낸 삶의 향기로 이웃과 세상에 선생님처럼 바치고 싶습니다. 한 입 쑥 드리고 싶은 사랑처럼, 세상을 향한 검붉은 사랑이고 싶습니다.

우리들의 연대와 사랑이 첫눈처럼 온 누리를 덮을 수 있는 세상, 그 아름다운 세상을 건강하게 걸어가시길 두 손 모읍니다. 저도 그 길에 함께 하렵니다.

숲을 향한 그리움으로 바다를 향한 연대의 마음으로

존경과 사랑을 드리며

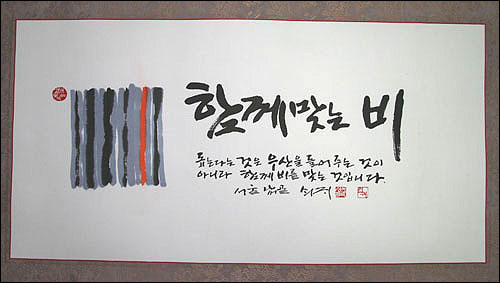

신영복 선생님의 편지 '함께 맞는 비'

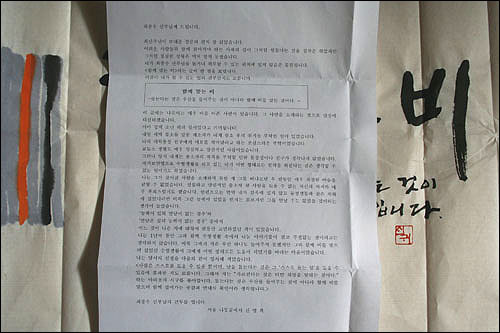

다음은 신영복 선생님께서 저에게 보내주신 편지입니다.

▲누군가를 위해 함께 비를 맞을 수 있다면, 그 사람의 연대로부터 세상이 맑아지겠지요. ⓒ 최종수

▲함께 맞는 비처럼 선생님께서 보내온 편지가 놓여있습니다. ⓒ 최종수

함께 맞는 비

-돕는다는 것은 우산을 들어주는 것이 아니라 함께 비를 맞는 것이다-

이 글에는 나로서는 매우 아픈 사연이 있습니다….

아마 징역 초년 때의 일이었다고 기억됩니다.

내일 새벽 출소를 앞둔 재소자가 내게 출소 후의 취직을 부탁한 일이 있었습니다.

나의 대학동창 친구에게 메모를 적어달라고 하는 조심스러운 부탁이었습니다.

교도소 생활도 매우 성실하고 양심적인 사람이었습니다.

그러나 당시 내게는 출소자의 취직을 부탁할 만한 동창생이나 친구가 생각나지 않았습니다. 국가보안법으로 수형 생활을 하고 있는 내가 어떤 형태로든 연락을 취한다는 것은 생각할 수 없는 일이기도 하였습니다.

나는 그가 찾아갈 사람을 소개하지 못한 채 그를 떠나보낸 후 한동안 매우 착잡한 마음을 금할 수 없었습니다. 성실하고 양심적인 출소자 한 사람을 도울 수 없는 자신의 처지가 매우 후회스럽기도 했습니다. 한편으로는 만약 내가 감옥에 있지 않고 동창생들과 같은 지위에 있었더라면 비록 그런 능력이 있었을 런지는 모르지만 그를 만날 수 없었을 것이라는 생각이 들었습니다.

‘능력이 있되 만남이 없는 경우’와

‘만남은 있되 능력이 없는 경우’ 중에서

어느 것이 나은 지에 대해서 한동안 고민하였던 적이 있었습니다.

나는 1년여 동안 그와 함께 수형생활 속에서 나눈 이야기들이 결코 부질없는 것이라고는 생각하지 않습니다. 비록 그에게 작은 우산 하나도 들어주지 못했지만 그와 함께 비를 맞으며 걸었던 수형생활이 그에게 어떤 형태로든 도움이 되었기를 바라는 마음이었습니다.

나는 당시의 심정을 다음과 같이 엽서에 적었습니다.

<사람은 스스로를 도울 수 있을 뿐이며, 남을 돕는다는 것은 그 ‘스스로 돕는 일’을 도울 수 있음에 불과한 지도 모릅니다. 그래서 저는 “가르친다는 것은 다만 희망을 말하는 것이다”라는 아라공의 시구를 좋아합니다. 돕는다는 것은 우산을 들어주는 것이 아니라 함께 비를 맞으며 함께 걸어가는 공감과 연대의 확인이라 생각합니다>

건투를 빕니다.

서울 나뭇골에서

▲사제관에서 할아버지 할머님들과 만든 곶감을 선생님께 편지와 함께 소포로 보냈습니다. ⓒ 최종수

덧붙이는 글 | 할아버지와 할머님들과 사제관에서 만든 곶감을 몇 분 선생님께 편지와 함께 소포로 보냈습니다. 신영복 선생님의 답장이 오랜 여운으로 머물러 있습니다. 그 향기를 나누고 싶습니다.