【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲권미경의 쓸쓸한 묘지 ⓒ 김대갑

작은 물줄기가 눈가로 내려앉는다. 눈을 감으니 16년 전의 그 날이 생각난다.

겨울이었다. 차가운 바람이 부산 앞바다에서 세차게 불어오던 계절이었다. 한 통의 전화를 받았고 스프링처럼 사상공단 사거리로 달려갔다. 천 여 명의 사람들이 모여 있었고 눈물과 한숨, 탄식이 더러운 공단의 거리 위로 날아다니고 있었다. 울부짖는 사람들은 피켓과 전단지를 차가운 공단의 밤거리에 뿌려대고 있었다. 그러나 어느새 경찰이 사방을 에워싸고 있었고 사람들은 '포위'라는 무거운 단어를 실감하기 시작했다. 시간은 어느덧 11시를 가리켰으며 인적이 드물다는 것을 간파한 경찰은 전투대형을 신속히 갖추었다. 경찰은 신속하고 단호하게 치고 들어왔다.

여인들의 찢어지는 비명소리, 낙엽처럼 굴러다니는 낡은 운동화들, 무겁고 칙칙한 군화발자국 소리, 그리고 아스팔트 위에 붉게 뿌려진 핏방울들. 마치 영화 <전함 포템킨>에 나오는 '오뎃사의 계단 학살 장면'을 연상시킬 정도로 파편화되고 깨어진 사람들의 모습. 광주 학살이 이렇게 진행되었을 거라는 생각이 절로 들 정도로 경찰은 무자비하고 냉정하게 집회장을 박살내고 말았다.

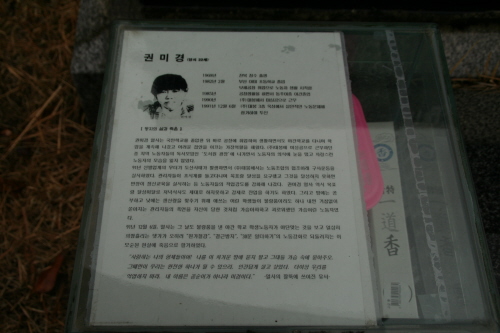

▲그녀의 사진과 짧은 생애 ⓒ 김대갑

회원들은 열패감과 쓰라림으로 하나 둘 사무실로 모여들기 시작했다. 누구는 귀에서 피가 났고, 또 누구는 입술이 반쯤 부르텄다. 모두들 별 말이 없었다. 인원을 점검하던 총무가 갑자기 비명을 지른다. 누가 없다며, 그가 어디 갔냐며 소스라치게 놀란다. 몇 번의 전화를 하던 그가 급히 병원으로 간다며 자리를 떴다. 어린 여성 회원 하나가 방패로 머리를 맞아 병원에 있다는 말을 남기며. 사람들의 얼굴엔 흙빛 어둠이 짙게 쌓여만 갔다. 참 엄혹한 시절이었다.

1990년은 부산 지역 신발업계가 연쇄적으로 도산하던 시절이었다. 가장 대표적인 노동집약 산업이었던 신발제조 산업이 부산에서 마지막 숨을 몰아쉬던 때였던 것이다. 신발회사를 운영하던 자본주들은 인원을 줄이는 대신 노동 강도를 살인적으로 올리기 시작했다. 테일러 시스템을 흉내 내어 반장과 직장들에게 초시계를 주면서 작업량 초과 달성을 요구했다. 권미경은 그 부당한 시스템의 희생양이었다.

는개는 이제 겨울비로 변하기 시작했다. 묘지는 짙은 안개 속에 깊숙이 몸을 웅크리고, 도로가에 인접한 열사들의 묘지가 축축하게 젖어갔다. 권미경의 안식처도 예외는 아니었다. 멀리 검은 만장 하나가 가로 가득히 눈에 들어온다. '노동착취 없는 세상에서 고이 잠드소서.' 글쎄 죽은 자가 노동착취를 어찌 알며, 그런 세상에서 고이 잠들라고 소원하는 것은 또 무슨 모순인가. 이 세상에서도 노동착취에서 유일하게 해방되는 때는 잠자리에 곱게 들었을 때가 아닌가.

▲고이 잠들라 ⓒ 김대갑

상징이겠지. 노동해방이란 말이 모순이고, 노동착취 없는 세상에서 고이 잠들라는 말도 모순이고, 평등한 세상을 만들자는 말도 모순이다. 그러나 모순이라 해도 우리는 모순이 실현되기를 꿈꾼다. 영원히 그 모순이 해결되지 않더라도 말이다.

서럽고 가여운 우리의 누이, 권미경. 그녀의 묘지 주변에 작은 소주 한 잔 부어주고 가는 길이 처연하다. 고이 잠드시기를.