【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

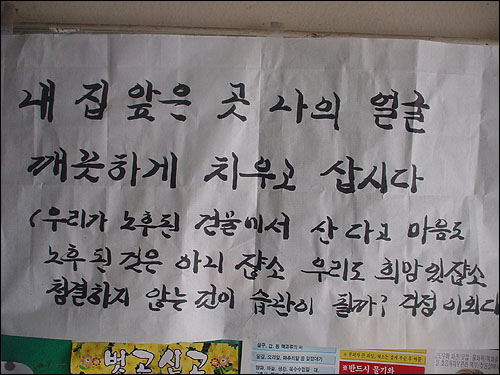

| | | ▲ 아래층 어르신의 경종을 울리는 따끔한 가르침 | | | ⓒ 박지영 | | 현재 살고 있는 아파트로 이사온 게 며칠 후면 딱 1년이 되어 갑니다. 집안 사정으로 인해 근처 지은 지 얼마 되지 않은 깨끗한 아파트에서 지은 지 15년이 넘어가는 이 허름한 아파트로 온 게 말입니다.

여기로 이사 오기 전 근처 이곳을 지나갈 때면 너무나 노후된 건물 외벽을 보고, '저런 곳에서 누가 살기나 할까'라는 의구심을 가질 정도였습니다. 군데군데 페인트가 벗겨져 나가고 그에 못지않게 외벽에 금이 간 모습 또한 다시 한 번 짠순이가 되어 악착같이 돈을 모아 하루라도 빨리 이사 가자라고 이를 악물게 만든 곳이기도 합니다.

워낙 낡고 노후된 곳에 살아서일까요. 아니면 내 집 앞이 아니라는 개인적인 이기심때문이었을까요. 유독 아파트 주위는 지저분하기만 했습니다. 아마 감시하고 관리해주시는 분이 있지 않아서 더한 것 같기도 했습니다.

근처 초등학교가 끝나는 시간이면 아이들이 근처 문방구나 슈퍼에 들러 사먹고 온 과자 봉지며 장난감 케이스가 아파트 주변과 계단 곳곳에 떨어져 있어 여러 번 눈살을 찌푸리기도 했었습니다.

저도 이사하고 두세 달은 내 집 앞이라도 치워보자는 심산으로 하루에 한 번씩은 빗자루와 쓰레받이를 들고 나가 청소해 보기도 했습니다. 하지만 청소하고 나면 몇 시간 후에 또 쓰레기가 쌓이고 다음날이면 어김없이 어제했던 청소가 너무나 무색할 만큼이나 지저분한 계단을 오르내려야만 했습니다.

하루 이틀이 흐르다보니 저도 슬슬 짜증이 나더군요. 다른 사람들은 본체 만체 하는 걸 나만 하는 것 같고 남한테 좋은 소리 듣자고 하는 일은 아니지만 해도 해도 티도 나지 않는 일을, 다음날이면 도로묵이 되어버리는 일을 나 혼자만 하는 것 같았기 때문입니다.

그런 생각을 한두 번 하다보니 청소하는 횟수가 삼일에 한 번에서 일주일에 한 번으로 줄었고, 그러다가 아예 손을 놓게 되어버리게 되더군요. 그렇게 한 8개월이 흘렀을 때 저희 아래층에 한 노부부가 이사를 오셨습니다.

장판을 새로 하시고 도배를 하는 모습을 장보고 오다 한두 번 보았는데, 전 또 속으로 '저러다 장판이랑 도배지 남으면 또 아무 데나 버리겠지… 쓰레기 또 쌓이겠네' 하는 생각을 했습니다.

그러다가 올해 1월 1일 저희 아파트 입구 게시판에 한지에다 붓글씨로 정성스레 쓰신 글귀 하나가 붙어 있었습니다. 아파트 입구 게시판은 주로 아르바이트를 모집한다거나 음식점 전단지, 학원 팸픔릿 같은 것들이 너저분하게 붙어 있는데, 그것들 위로 당당히 한 어르신의 일침이 쓰여 있던 것입니다.

내 집 앞은 곳 나의 얼굴 깨끗하게 치우고 삽시다. 우리가 노후된 건물에서 산다고 마음도 노후된 것은 아니잖소. 우리도 희망이 있잖소. 청결하지 않는 것이 습관이 될까 걱정이외다.

그 짧은 글을 읽고 한순간 정신이 멍해졌습니다. 그리곤 곧 창피함이 엄습해 왔습니다. 아무도 봐주지 않는다고 나 혼자 해서 뭐해라는 이기심으로 노후된 아파트만 탓하며 살아왔던 제 자신이 한심하게 느껴졌습니다.

그리곤 곧바로 집으로 올라가 다시 빗자루를 쥐고 내 집 앞부터 청소하기 시작했습니다. 그런데 이런 생각을 저만 한 게 아니었나 봅니다. 그 후로 우리 아파트는 워낙 노후된 건물이라 자체가 깨끗해지진 못해도 최소한 작은 껌종이 하나 보이지 않는 곳이 되었습니다.

그리고 아직도 저희 아파트 입구 게시판에는 석달이나 지났지만 한 어르신의 따끔한 가르침이 그대로 남아 있습니다.

| | | ▲ 깨끗하진 않지만 쓰레기는 사라진 아파트계단 | | | ⓒ 박지영 | |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: