|

|

지난 4월3일부터 월간 <판타스틱>은 한국에 SF가 소개된지 100년을 기념하는 전시회를 열고 있다. 이 글은 과학자인 필자가 전시소식을 접하고 든 단상을 정리한 것이다. 요약본은 <한국일보>에 실렸고, 이 글은 원본이다. <편집자주>

|

| | | ▲ <매트릭스>의 한 장면. | | | |

"상상력이 지식보다 더 중요하다(Imagination is more important than knowledge)."

아인슈타인이 남긴 유명한 말 중의 하나다. 전 세계에서 하루 수십 편씩 인터넷에 새로이 올리는 논문들을 쳐다볼 때마다 나는 이 말을 절감한다. 이따금씩 나는 지금 내가 과학논문을 읽고 있는지 SF소설을 읽고 있는지 분간되지 않을 때도 있다.

과학을 진리탐구의 가장 합리적인 방법론으로서가 아니라 숫자와 기호와 공식으로만 배워 온 한국사회에서는 낯설겠지만 사실 과학의 최첨단은 항상 일반인의(심지어 동료과학자의) 상식을 훌쩍 뛰어넘었다.

이게 과학논문이야? SF소설이야?

어릴 땐 나도 누구나처럼 엉뚱한 상상을 가끔 하곤 했다.

지금의 내가 존재하는 것은 오랜 세월 동안 매 순간마다 내가 A라는 선택을 계속해 온 결과라고 할 수 있다. 그런데 만약 내가 어느 순간 A가 아닌 B라는 선택을 했으면 어떻게 되었을까? 물리학과를 가지 않고 법대를 갔으면? 그 때 이 친구를 만나지 않았다면? 혹은 지금 내가 주식을 팔지 않는다면?

지금 우리는 각자가 A-A-A라는 연속된 선택의 결과인 세상에 살고 있지만, 우리가 미처 모르는 다른 세상에서는 A-B-B-C와 같은, 전혀 다른 선택의 결과로 구성된 나와 우리들이 살고 있지 않을까? 이런 상상들은 누구나 한번쯤 해 봤을 것이다.

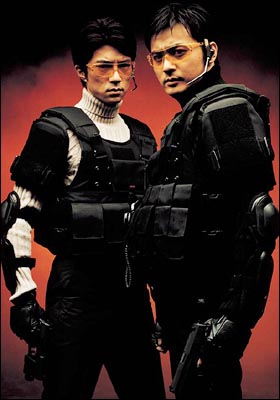

|  | | | ▲ <로스트 메모리즈>의 한 장면. | | | 이런 '다중우주'(multiverse)는 SF장르에서도 아주 매혹적인 소재다.

영화 <2009 로스트 메모리즈>의 기초가 된 복거일의 장편 <비명을 찾아서>는 '이토 히로부미가 안중근에게 사살되지 않았다면' 하는 가정에 기초해 있다. <블레이드 러너>와 <마이너리티 리포트>의 원작소설가인 필립 딕의 <높은 성의 사나이>(1962)는 일본과 독일이 2차 대전에서 승리하여 미국을 양분하여 지배하는 상황을 기본으로 설정하고 있다.

SF영화의 새 장을 연 것으로 평가받는 <매트릭스>에서도 '선택'은 항상 중요하다. 네오 이전에 이미 다섯 개의 매트릭스가 더 있었다. 최근 소개된 <쿼런틴>은 이 문제를 심각하게 다루는 하드SF이다.

그런데 이 '다중우주'라는 개념은 이미 1950년대 후반 양자역학에 대한 새로운 해석의 일환으로 등장하였으며 지금까지도 과학자들 사이에 논쟁이 치열하다. 양자역학은 사실 과학자들조차도 그 실체를 완벽하게 이해하고 있다고 말하기가 어렵다. 아직까지는 이른바 '정통 코펜하겐 해석'을 대학에서 가르치고 있는데, 우리의 상식과 많이 어긋난다.

내가 그 때 다른 길을 봤더라면

축구심판이 경기시작 전 동전을 던져서 양 팀의 골문을 정할 때, 고전역학에 의하면 동전이 앞면인지 뒷면인지는 심판이 동전을 던진 초기조건과 손으로 다시 받아내는 조건에 의해 완벽하게 결정된다. 즉, 손을 펴 보지 않아도 동전이 어느 면을 향하고 있는지가 이미 결정되어 있다. 그러나 만약 동전이 매우 작은 시스템이어서 양자 효과가 중요해지면 얘기가 달라진다.

코펜하겐 해석에 의하면 동전은 손을 펴보기 전까지 앞면과 뒷면의 두 상태가 중첩된 '애매한' 상태에 일반적으로 존재하게 된다. 이 애매한 정도가 손을 폈을 때 동전의 앞면과 뒷면이 나올 확률에 해당한다.

양자역학에서 동전의 상태가 결정되는 것은 손바닥을 펴서 '관측'을 하는 순간이다. 만약 앞면이 나왔으면 애매하게 중첩되어 있던 뒷면의 상태는 사라지게 된다. 휴 에버렛(Hugh Everett)은 그의 박사논문에서 관측자가 뒷면을 보게 되는 그런 우주가 우리의 우주와 평행하게 존재할 수 있다는 점을 제기하였다.

코펜하겐 해석에서는 물리적 계(system)와 그것을 관측하는 관측자가 분리되어 있다. 휴 에버렛은 계와 관측자를 한데 묶어서 하나의 더 큰 시스템으로 간주한다. 그래서 관측자가 물리적 계의 다른 상태를 관측하는 각각의 조합들이 서로 평행하게 존재한다.

2000년대 들어 초끈이론(superstring theory)에서의 최근의 성과들은 좀 더 적극적이다. 초끈이론에 의하면 우주의 시공간은 10차원이어야 한다. 우리가 인지하는 시공간은 4차원이니까 나머지 6차원이 어떻게든 조밀화(compactification)되어 있을 터인데, 이 과정에서 가능한 진공상태(vacuum state·물리적 바닥상태)의 수를 과학자들이 세기 시작했다.

2003년 마이크 더글러스(Mike Douglas)의 연구에 의하면 특정한 초끈이론에선 그 수가 자그마치 1 뒤에 0이 무려 500개나 붙어있다. 이는 내가 물리학을 하면서 접한 가장 큰 숫자가 아닌가 싶다.

그 해 스탠퍼드의 레온 서스킨트(Leon Susskind)는 이를 '경관(landscape)'이라 부르며 새로운 유행을 주도하고 있다. 우리가 알고 있는 중요한 물리상수들(우주상수 같은)이 사실은 이 각각의 진공상태에서 서로 다른 값들을 가지는데 우리는 그 수많은 진공상태 중 하나에 우연히 살고 있다는 것이다.

이렇게 되면 어떤 물리상수가 왜 그 값을 가지는지를 설명함에 있어 이른바 '인류원리'(anthropic principle)가 아주 중요해진다. 즉 우리가 살고 있는 우주의 각종 상수들이 지금 그 값을 가지는 것은, 그 우주를 관측하고 연구하는 인간이라는 지적 생명체가 생겨나서 진화하기에 가장 적합하기 때문이라는 논리이다.

스필버그 감독, 5차원에 눈독 들이다

|  | | | | | | ⓒ 문학수첩 | 이는 지금도 전 세계 수많은 과학자들 사이에서 뜨거운 논란을 불러일으키고 있다. 당장 내 주변의 대다수 물리학자들은 "경관(landscape)은 물리 그만 하자는 거 아니냐" "서스킨트가 이상해졌다"고 말하곤 한다. SF 소설이나 영화 같은 일들이 실제로 심각하게 논쟁되고 있는 것이다.

이 외에도 SF같이 기발한 이론들이 많다. 하버드의 리사 랜덜(Lisa Randall)이 제안한 휘어진 제5차원이론은 스필버그 감독의 관심을 끌어 그에 관한 영화가 곧 나올 것이라는 소문이 자자하다. 역시 하버드의 하워드 조자이(Howard Georgi)는 며칠 전 논문에서 '비입자'(unparticle)가 존재할지도 모르며 올 11월 가동되는 유럽의 거대강입자충돌기(Large Hadron Collider· LHC)에서 그 징표를 발견할 수도 있다고 한다.

여기서 언급된 과학자들은 모두가 현재 학계를 주도하고 있는, 유능하고도 이름난 사람들이다. 어릴 때부터 오로지 정답만을 강요받은 우리들은 주어진 상황에서, 즉 남들이 만들어 놓은 규칙들 속에서 문제풀이만 할 뿐 새로운 규칙과 새로운 스토리를 만드는 능력은 매우 모자란다. 한국의 기초과학이 약한 이유 중 하나는 바로 이게 아닐까? 나는 물리를 하는 사람이지만, 이 때문에라도 우리의 전반적인 인문학이 풍요로워져야 된다고 생각한다.

SF 혹은, 판타지하면 흔히 공상적이라고만 치부해버리지만, 과학의 최첨단은 그런 공상적이고 SF같은 상상력이 이끌어 가는 셈이다. 아인슈타인이 아직 살아있다면 아마 <해리포터>를 필독도서로 권장하지 않았을까 싶다.

덧붙이는 글 | 이종필 기자는 고등과학원 물리학부 연구원입니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: