ⓒ 궁리

"내가 미쳐."

"돌아버리겠네, 진짜."

별생각 없이 우리는 이런 말을 내뱉거나 혹은 듣는다. 미치거나 돌아버린다는 건 제정신이 아니라는 건데 이런 고백을 서슴지 않고 털어놓을 수 있는 건 제정신으로는 도저히 할 수 없는 일들이 날만 새면 일어나는 세상이어서일 거다.

둘러보면 범죄요건에서 벗어났달 뿐, 제정신을 가지고 할 수 없는 일을 저지르고도 멀쩡하고 뻔뻔하게 살아가는 사람들은 많다. 이런 사람들을 일컬어 세상에선 '미친 사람'이라고는 하지 않는다. 미친 사람으로 손가락질당하는 쪽은 오히려 미쳐 돌아가는 세상에 무심하질 못해 신경 곤두세우고 까칠하게 구는 사람들이다.

문제는 세상 살기 까칠한 이들이 대놓고 자신의 느낌과 감정을 드러내고 솔직히 반응할 경우 미친 사람으로 몰릴 수 있다는 거다. '처음 만나는 자유'는 바로 이런 어처구니없는 일을 실제로 겪은 수재너 케이슨이 자신의 삶을 회상하며 기록한 자전적 글이다.

1967년 4월 27일 그녀는 정신과 의사와 15분가량 면담한 뒤 자신의 뜻과는 상관없이 택시에 태워져 병원으로 보내지고, 이후 2년간 매클린 정신 병원에 감금된 채 보낸다. 의사가 그녀에게 입원치료가 필요하다는 결정을 내린 건 자살시도 때문이다.

수재너는 어느 날 문득 자신의 한 부분을 지우고 싶어 아스피린 50알을 삼키고는 곧바로 우유를 사 마신다. 엄마가 약 먹기 전에 꼭 우유를 먹으라던 게 생각났기 때문이다. 그러나 이때 수재너의 나이는 열여덟, 길을 놔두고도 엇길로 가려 들고 자신에게 해가 될 일도 충동적으로 저지르기 쉬운 사춘기 무렵이었다.

우연한 일치인지 수재너가 정신병동에서 함께하는 사람들 역시 그녀 또래 여자들이다. 물론 이들이 다 수재너처럼 의사의 오진으로 정신병원에 감금된 거라 할 수는 없을 것이다.

극장에서 영화를 보는데 갑자기 머릿속이 캄캄해져 극장을 뛰쳐나왔다는 조지나나 거의 잠을 자지 않아 눈은 푹 꺼지고 얼굴은 누렇게 떴지만, 새벽 3시에 다른 사람들을 위해 코코아를 만들어주는가 하면 정신병원에서 탈출하고 잡혀오기를 반복하는 리사, 그리고 아버지가 전직 CIA요원이라고 주장하는 웨이드는 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는, 별 이유없이 어른들 속을 뒤집어놓는 여자애들로 보인다.

그런가 하면 폴리나 데이지의 경우는 좀 심각하다. 폴리는 다른 사람에게 상냥하고 불평이라곤 모르는 아이로 보이는데 어느 날 갑자기 자기 얼굴에 불을 지른다. 몇 날 며칠 닭고기만을 먹어대던 데이지는 닭고기 뼈로 방안을 장식하고 생일에 자기 집에서 자살한다. 그런가 하면 앨리스는 자기 몸과 방안을 온통 똥으로 칠갑을 하고….

이들 가운데 누구는 미친 상태고 또 누구는 미칠 것 같은 상태긴 해도 정상적인 상태였는지, 겉으로 드러내는 행동만으로 정신상태를 단정하기는 애매모호하다. 당시의 미국은 사회 분위기 자체가 정상이 아니었다. 미국 전역에 히피문화가 퍼지면서 젊은 층들은 장발에다 기묘한 복장을 하고서 시끄러운 음악과 무절제한 섹스와 마약에 탐닉하기 일쑤였다. 정서적으로 민감한 십대 여자애들뿐만 아니라 누구랄 것 없이 반사회적 이상성격자, 우울증, 신경증적 정신 장애 같은 병명을 하나씩 달고 있었다 해도 과언이 아니었다.

그야말로 미칠 것 같은 세상의 흐름 한가운데서 이들은 각자의 방식으로 세상을 이해해야 했다. 세상을 어떻게 이해하는가에 따라서 세상을 대하는 태도는 달라진다. 자신의 일부분을 지우고 싶었던 건 수재너가 이해한 세상에 대한 정직한 반응이었다. 미친 세상에 대해 미칠 것 같아 행했던 행동을 '비정상'이라 판단하고 정신병원에 가둔 사회적 합의의 전 과정을 수재너는 흥분한 기색 없이 있는 그대로 기술하고 있다.

수재너의 기록을 통해 볼 때 정신병원은 이들에게 제대로 도움을 주는 곳이라 하기 어렵다. 세상으로부터의 은신처가 되어주고 적절한 치료를 해야 할 병원과 의료진은 자율적인 행동을 금하고 죄수를 감독하는 교도관처럼 군다. 무식한 간호조무사들은 뭐든지 약으로 해결하려 들고, 오로지 분석만을 일삼는 의사들은 알아듣지도 못할 의학 용어를 늘어놓고, 레지던트들은 실습 자료를 욕심낼 뿐이다.

<처음 만나는 자유>는 그러나 병원의 이런 무능과 무지와 직무유기를 고발하는 책이 아니다. 저자 수재너가 이 책에서 말하려는 건 "이 세상과 함께 존재하고 이 세상과 닮았지만 이 세상에 편입되지 못하는 또 다른 세계가 있다"는 사실이다.

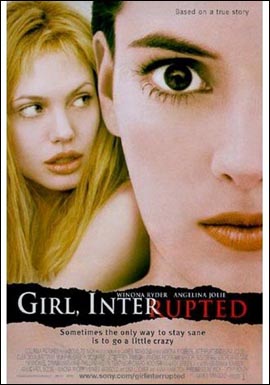

▲영화 <처음 만나는 자유>(Girl, Interrupted, 1999) 포스터. ⓒ 콜럼비아 트라이스타

정신병원에서 나온 뒤 세상 사람들의 시선을 견디는 방법을 차츰 터득하며 결혼해서 평범한 삶을 살아온 수재너는 25년이 지난 중년에 이르러 비로소 깨닫는다. 사람들과 다르게 반응하고 다르게 행동한다는 이유로 비정상의 꼬리표를 붙여 바라보며 경계하는 사람들의 세상 역시 각자의 시선에서 자유롭지 못한 '평행우주'의 한쪽에 불과했다.

그리고 2007년 4월 어느 날 33명의 목숨이 꽃 대궁 부러지듯 쓰러진 미국 버지니아공대의 참사를 평행우주의 한쪽에서 지켜보며 진저리를 치는 와중에 우리 또한 그와 같은 두려움에서 자유롭지 못하다는 걸 깨닫는다. 총기를 난사한 조군의 얼굴을 뜯어보며 혀를 차고 가난한 이민 1.5세대의 외로움과 두려움과 분노를 머릿속에 굴리는 행위는 도대체 정상인가.

OECD 국가 중 자살률 1위, 교통사고 사망률보다 1.5배 많은 자살, 열 명 가운데 네 명이 우울증과 불안 망상장애에 시달린 적이 있다는 통계를 쏟아내는 텔레비전 화면에 무심한 눈길을 던지고 있는 우리들, 나 역시 무관심과 냉담, 편견으로 지탱하는 '정상'의 틀 안에 갇혀 있는 건지도 모른다.