▲센트럴파크 풍경 ⓒ 하승창

이제 뉴욕에 온 지 10개월이 다 되어 간다. 그동안 짬짬이 여기 저기 다니다 보니 자주 찾는 곳도 생기게 된다. 이런 저런 이유로 가장 여러 번 찾아 간 곳은 센트럴 파크(central park)다.

메트로폴리탄(Metropolitan) 박물관을 찾는 날이면 일부러 공원을 가로질러 가는 길을 택하곤 한다. 울창한 숲과 호수, 넓은 잔디가 어우러져 있는 공원을 걷고 있노라면 마음도 절로 편안해진다. 뉴욕 같은 대도시 안에 이런 공원이 있다는 것이 신기하기도 하고 마냥 부럽기도 하다.

뉴욕에 도착해서 열흘도 채 되지 않아서 제일 먼저 찾은 곳이 센트럴 파크였다. 콜럼비아 대학에서 볼 일을 마치고 메트로폴리탄 박물관을 가보자 마음먹고 지도를 보니 센트럴파크를 가로질러 가면 되는구나 싶어서 이왕이면 공원도 좀 구경하고 박물관으로 가자고 생각하고 공원의 서북쪽에서 걸어 내려가기 시작했다.

센트럴 파크와의 첫 만남

그 때만 해도 공원이 그렇게 큰 줄은 몰랐었다. 직선으로만 110번가에서 59번가까지 4Km인데, 공원이 어디 직선으로 되어 있는가 말이다. 결국 몇 시간을 공원 안에서 헤매다 메트로폴리탄 박물관을 찾았지만 다시 박물관 안에서 걸어 다닐 생각을 하니 엄두가 나지 않아서 결국 애초 생각했던 박물관은 위치만 확인한 채 돌아오고 말았다. 물론 덕분에 센트럴 파크 이곳저곳을 볼 수는 있었지만 말이다.

오늘도 42번가에서 저녁 약속이 있는 날이라 나서는 길에 공원을 찾았다. 화씨 80도 넘는 더위 속에서 걷다보니 등에 땀이 제법 찼다. 다행히 공원은 전철역에 인접해 있다. 공원에 들어서기 전까지 땀이 후줄근하게 배어 있었지만 공원 안의 나무들이 시원하게 해 준다. 어느 새 땀도 식어버렸다.

금요일 오후라 그런지 아니면 날이 더워서 그런지 정말 사람들이 많이 나와 있다. 공원내 도로에는 자전거를 타는 사람들과 조깅을 하는 사람들이 열심이고, 그레이트 론(Great Lawn)으로 불리는 잔디 운동장에서는 야구시합도 한창이고, 풋볼 공을 주고받는 아버지와 아이들 모습도 흔하다.

가족들이나 친구들이 노는 것을 구경하면서 일광욕을 즐기는 사람들도 많고, 이것저것 귀찮은 사람들은 잠들어 있기도 한다. 농구코트에는 젊은 친구들이 놀이터와 동물원에는 아이들이 가득 찼다. 시간당 10불에서 12불 정도를 주면 자전거를 빌려 탈 수도 있다. 공연장에서 공연도 있을 터인데, 오늘은 없나? 혹시 영화촬영은? 뉴욕을 배경으로 한 영화들은 센트럴 파크가 단골메뉴니까….

이런 모습이 뉴욕 사람들에겐 익숙한 장면들이다. 한국에서 인기 있는 미국 드라마 중에 프렌즈가 있다. 프렌즈에 나오는 주인공들이 몰려서 수다를 떠는 카페의 이름이 센트럴파크(central park)을 패러디해서 'central peak'이고 주인공들이 간혹 풋볼 공을 들고 나가는 곳이 센트럴 파크다. 점심 무렵이면 점심을 사들고 공원으로 나와서 먹고 있는 직장인들도 쉽게 볼 수 있다. 그만큼 이들에게 친숙한 공간이다.

센트럴 파크의 역사

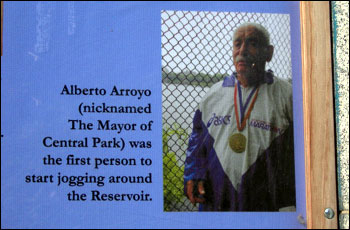

▲'센트럴 파크의 시장'이라 불리는 알베르토 아로요. ⓒ 하승창

사실 이곳은 1800년대 초 까지만 해도 뉴욕의 식수원이었다. 지금 공원 가운데 있는 연못(Turtle pond라 부른다)은 뉴욕시민들에게 물을 공급하던 저수지였다. 이 저수지 주변으로 농경지들이 있어서 농업용수로도 사용되었고, 뉴욕 사람들의 식수로도 사용되었다. 그러던 것이 1835년 콜레라가 창궐하면서 물이 오염되어 더 이상 식수로는 사용하지 못하게 되었다.

본격적으로 공원으로 만들어지기 시작한 것은 1851년 공원법이 제정된 뒤라고 한다. 1858년부터 공원이 만들어져서 지금에 이른다. 150년이 된 공원인 셈이다. 공원이 만들어 질 당시에는 38번가까지 도심을 형성하고 있었다고 한다. 당시의 밀집된 남부 맨하탄 사람들의 건강한 휴식을 생각해서 만들어진 공원이 이렇게 많은 사람들이 찾는 공간으로 변모하리라고는 만들었던 사람들조차 상상치 못한 일이긴 할 것이다. 지금은 1980년에 시정부와 시민사회가 함께 만든 비영리기구인 센트럴파크보호기관(central park conservancy)이 공원을 관리하고 있다.

오랜 세월을 지나 온 공원이다 보니 이런 저런 이야기가 없을 리 없다. 센트럴 파크에서 조깅을 하는 사람들은 정말 많다. 그런데, 누가 제일 먼저 센트럴 파크에서 조깅을 했을까? ‘센트럴 파크의 시장’이라 불리는 알베르토 아로요(Alberto Arroyo)라는 사람이다. 1930년대 중반 그의 나이 20대부터 시작된 조깅은 70대 후반에 이르기까지 지속되었다. 그가 최초로 센트럴파크에서 조깅을 했다는 사실이 연못 남문의 안내판에 새겨져 있다. 상당한 유명인사 였는지, 센트럴 파크를 방문한 재클린 케네디 오나시스와 함께 조깅을 하기도 했다는 것이 그의 자랑이기도 하다.

필자는 서울에서 간혹 도시락을 사들고 고궁으로 나가본 적이 있다. 고양시에 살 때는 주말이면 식구들이 호수공원에 나가서 배드민턴도 치고 자전거도 탔다. 하지만 일하는 도중에 짬짬이 쉴 수 있는 도심 한 가운데의 공원이 주는 맛은 다를 수밖에 없다.

서울에서 그나마 조금 크다고 할 수 있는 도심의 공원은 여의도공원이 아닐까 싶다. 간혹 낮 시간 방송출연이 있는 날이면 여의도에서 전철로 사무실로 오게 되는데, KBS방송국에서 전철역으로 걸어가게 되면 여의도 공원을 지나게 된다.

점심 무렵이면 직장인들이 삼삼오오 모여서 이야기하거나 어르신들이 산책하는 모습도 보게 되고 롤러스케이트나 자전거를 타는 젊은 친구들 모습도 보게 된다. 규모야 비할 수 없지만 여의도에서 일하는 사람들에겐 휴식공간이 주어진 셈이다.

내가 찍을 수는 없지만 하늘에서 센트럴 파크를 보면 가로 800m, 세로 4km의 사각형 공원이 빌딩 숲으로 둘러 싸여 있는 것을 볼 수 있다. 이 빌딩 숲 안에 어떻게 이런 큰 공원을 만들 생각을 했을까? 빌딩이 들어서고 난 다음이라면 아마도 이런 큰 공원이 들어서지 못했을 것이다. 빌딩이 줄지어 다가오다 공원 앞에서 막힌 것이라고 보는 것이 더 맞는 말일지 모른다.

▲어퍼 맨하탄과 로우어 맨하탄의 하늘은 전혀 다른 모습이었다. ⓒ 하승창

용산을 미군부지 공간을 서울의 허파로

이런 공원의 존재가 도심의 공기를 어떻게 다르게 만드는 지 센트럴 파크를 나와서 전철역으로 향하다 발견하게 되었다. 오후 5시가 좀 넘은 시간 77번가에서 바라 본 어퍼 맨하탄과 로우어 맨하탄의 하늘은 전혀 다른 모습이었다. 로우어 맨하탄의 하늘은 스모그가 잔뜩 모여 하늘을 우중충하게 만들고 있었지만 센트럴 파크가 있는 쪽은 청명한 하늘을 자랑하고 있었다.

어떤 하늘 아래서 살겠는가? 당연히 청명한 하늘 아래서 살아야지. 그러려면 서울은 그만한 공간의 재배치가 필수적이다. 이제 서울에서 그 가능성을 안고 있는 공간은 미군부대가 이전하면 생기는 용산지역 한 곳이다. 용산이 서울의 허파 노릇을 할 수 있는 공간으로 재배치된다면 그만큼 서울은 살만한 도시가 되지 않을까?