|

| | | ▲ 여래사 전경. | | | ⓒ 안병기 | | 우리가 일반적으로 절이나 가람 등으로 부르기도 하는 사찰은 승려들이 불상을 모셔 놓고 거처하면서 불도를 수행하고 대중에게 불교 교리를 설하는 곳이다.

불교 신자는 아니지만 난 사찰 여행을 즐겨 다닌다. 내가 사찰 여행을 즐겨 다니는 것은 사찰엔 아직 우리의 전통의 맥이 살아 있다고 믿기 때문이다. 사찰 건축을 들여다보면서 옛 사람들이 가진 미의식을 유추해내는 일은 무척 흥미롭다. 덤으로 좋아하는 등산까지 할 수 있으니 일거양득인 셈인다.

3년쯤 됐을까. 계룡산 등산을 위해 길을 지나다 보면, 대전현충원에 이르기 직전 우측 도로변에 이색 건물 한 채가 들어서 있는 게 보인다. 외양만으로 보면 황토흙을 바른 버섯 모양의 카페가 틀림없다.

그러나 카페라고 쉽사리 단정 지을 수 없게 만드는 것은 건물 왼쪽 부분의 형태이다. 마치 전남 화순 쌍봉사 목탑을 연상케 한다. 언뜻 바라보니 건물 입구에는 '대한 불교 조계종 여래사'라 조그만 글씨로 쓰인 현판이 달렸다. 아니, 그렇다면 저 건물이 카페나 음식점이 아니라 절이란 말인가?

| | | ▲ 여래사 입구. 현판에 쓰인 글씨체가 아름답다. | | | ⓒ 안병기 | |  | | | ▲ 좌우 담장에 부착된 부조들. | | | ⓒ 안병기 | |  | | | ▲ 왼쪽 담장 아래 줄지어선 장승과 솟대들. | | | ⓒ 안병기 | | 계룡산에 갈 때마다 옆을 스쳐가면서 매번 '언제 시간을 내서 들려 보리라' 마음먹어 보지만 선뜻 그쪽으로 발길이 닿지 않았다. 지난 8월 4일(토요일), 오랫동안 미뤄둔 숙제라도 하듯이 여래사를 찾아갔다. 연꽃, 새 등이 새겨진 담장 부조와 솟대, 장승들이 나그네를 반긴다.

절 마당을 둘러보니 조각, 도자기, 돌확, 맷돌 등 갖가지 예술 작품들이 그득하다. 마치 절이 아니라 미술관에라도 들어온 듯한 느낌이다. 여래사는 그렇게 우리가 가진 사찰에 대한 통념을 송두리째 뒤집어엎는다. 이런 파격이 무척 낯설고 어리둥절하다. 사실 파격이란 위험한 도박이다. "모 아니면 도"인 것이다.

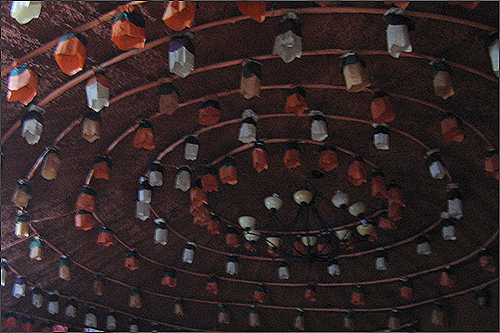

| | | ▲ 대웅전. | | | ⓒ 안병기 | |  | | | ▲ 불전의 내부. 오른쪽에 그려진 백의 관음상이 아름답다. | | | ⓒ 안병기 | |  | | | ▲ 대웅전 천장. | | | ⓒ 안병기 | | 어디가 법당일까? 잠시 두리번거리다가 처마 끝에서 '대웅전'이라 쓰인 현판을 발견한다. 대웅전의 대웅이란 부처를 가리키는 말이다. 진리를 깨달아 세상에 두루 펼친 위대한 영웅이란 뜻이다.

대웅전 앞 '법당'이라 쓰인 목각 안내판이 공손히 나그네를 맞이한다. 흔히 대웅전을 가리켜 '법당'이라 부르는데, 그것은 제대로 된 표현이 아니다. 불상을 모시고 예불과 불공, 기도와 법요를 거행하는 곳이기 때문에 불전이라고 불러야 맞다.

역사적으로 보면 불교가 융성할 때에는 불전보다는 법당의 기능이 훨씬 앞섰고 불교가 쇠퇴할 시기엔 불전의 기능이 앞섰다고 한다. 세월이 흐름에 따라 차츰 불전에서 설법도 겸하게 되었는데 그때부터 '법당'과 '대웅전'이 혼재하기 시작한 것이다.

대웅전 안으로 들어선 나그네의 눈길을 붙드는 것은 불단에 자리한 불상이 아니라 불단 왼쪽 관음보살좌상 뒤에 그려진 백의관음상이다. 가만히 바라보고 있노라니 관음보살의 자애로움이 전해지는 듯하다. 주지인 각림스님이 그린 것이라고 한다.

| | | ▲ 가장 오른쪽에 위치한 종무소. | | | ⓒ 안병기 | |  | | | ▲ 요사인 '차마실'. | | | ⓒ 안병기 | |  | | | ▲ 요사 처마 아레 놓인 장승과 풍경들. | | | ⓒ 안병기 | | 여래사의 주지인 각림스님은 속리산 법주사에서 출가해 법주사를 거쳐 통도사 승가대학을 마친 뒤 은해사 종립승가대학원에서 경전을 연구한 스님이라 한다.

그런 스님이지만 이 여래사를 짓기 위해 건축자재 구입은 물론, 철골용접이며, 황토 흙벽바르기까지 직접 하셨다고 한다. 토담이며 나무 한 그루도 스님이 직접 하지 않은 것이 없다니 놀라울 뿐이다. 각림스님은 수행자이기 이전에 예술가적 재능과 끼를 타고나신 분인가 보다.

대웅전 마당 오른쪽엔 '차마실'이라 쓰인 건물이 한 채 있다. 아마도 요사인 모양이다. 요사 이곳저곳에도 크고 작은 솟대며 황토로 구운 토우 등이 널려 있다. 스님과 얘기라도 나눠 보려고 가만히 문을 두드려 보지만 응답이 없다. 훗날을 기약하며 발길을 돌릴 수밖에.

여래사는 여러모로 특이하고 아름다운 절집이다. 넘치는 파격이 빚어내는 아름다움이 잠시도 나그네의 눈길을 붙들고 쉬 놓아주지 않는다. 그러나 내 머릿속은 "여래사의 변신은 '무죄'일까?"라는 의문을 쉽게 떨치지 못한다. 카페를 방불케 하는 외관이 수행처라는 절이 가진 고유한 상징성과 배치되지는 않을까, 절의 벽 전체를 황토로 바른 것은 무난한 것이었을까 등등.

오랫동안 사찰 건축 복원과 연구에 종사해오신 신영훈 선생은 이렇게 얘기한다.

송광사 대웅보전 지으면서 벽체에 흙을 바르지 않았다. 토벽 대신에 두꺼운 널빤지를 끼워 판벽하였다. 작은 목탁만 두드려도 법당이 공명통이 된 듯이 목탁 소리를 증폭시켜준다. 메아리 없는 명랑한 증폭은 소리를 아주 활달하게 해주고 그것을 느끼는 스님들은 신명이 나서 염불에 더욱 열중할 수 있게 된다는 경험을 들었다. _신영훈 저 <절로 가는 마음>209쪽

시대가 변하면 미의식도 달라지기 마련이다. 급변하는 시대적 환경은 우리에게 전통의 창조적 계승이라는 화두를 던진다. 많은 물음과 생각을 머금은 채 여래사를 나선다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고