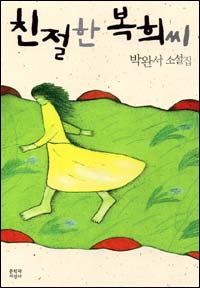

▲<친절한 복희씨>겉표지 ⓒ 문학과지성사

‘오랜만’이라는 표현이 무색할 만큼, 박완서의 소설집을 보는 것이 얼마만인지 모르겠다. 날짜를 헤아려보니 무려 9년만이다. 강산도 변한다는 세월에 가까운 시간이 흘러서야 박완서의 신작 소설집을 보게 된 셈이다. 박완서 소설의 정다움을 아는 사람이라면 이 순간이 감개무량할 수밖에 없다. 소설집에는 9개의 단편소설이 담겨 있는데 그것들은 대부분 ‘노년’의 이야기를 하고 있다. 쉽게 만나기 어려운 주제다. 만났다 하더라도, 대부분 흉내 낸 것에 그쳐 어색했던 이야기들이었다. 하지만 <친절한 복희씨>(문학과지성사 펴냄)는 다르다. 무엇보다도 글쓴이가 박완서이기에 그렇다. 김영하가 젊은이들의 코드를 알고 쓴다면, 박완서 또한 그 또래의 코드를 알고 쓰니까, 그것은 당연한 것이리라. ‘그리움을 위하여’는 노년의 사랑과 미묘한 질투를 담고 있다. ‘나’는 어렵게 사는 동생에게 꽤 많은 것을 베풀어줬다고 믿고 있다. 동생이 집에 와서 하는 일에 비해서 돈도 많이 주고 선물도 많이 줬다. 그런데 그 동생이 여행을 갔다 오더니 영감님이 생겼다고 말한다. ‘나’는 당황스럽다. 동생이 환하게 웃는 얼굴도 마딱치 않다. ‘나’는 친척들에게 이게 무슨 일이냐고 말한다. 동생이 다시 돌아오기를 바라며, 못된 마음을 품기도 한다. 그런데 정말 동생이 돌아와 버린다. 영감님과 헤어져서 온 것은 아니다. 제사 때문이었는데 여전히 동생은 환하게 웃고 있다. 그것을 보며 ‘나’는 어찌해야 하는가. “상전의식을 포기한 대신 자매애”를 발휘하는데 그 맛이 일품이다. 질투를 거쳐 인정하는데까지 걸렸던, 그 마음속의 갈등을 박완서가 생동하게 그려냈기 때문이다. ‘그 남자네 집’은 우연히 찾아간 동네에서, 옛날 남자를 떠올리는 이야기다. 배경은 한국전쟁이 벌어지던 시기다. ‘나’와 남자는 가난했다. 가난했지만 낭만이 있었고 또한 아기자기한 감정의 교류가 있었다. 돈 안 드는 사치도 있었다. 하지만 현실은 냉혹한 법. ‘나’는 휴전 후에 결혼을 하게 되고 그에게 청첩장을 주면서 그 사실을 처음 알린다. 그는 격렬하게 흐느끼고 말지만 결국 그렇게 이별을 한다. 그 후 남자는 어찌 됐을까? 오랜 시간이 흘러 그 남자네 집 앞에 선 ‘나’의 심정은 어떤 것일까? 박완서의 솔직한 이야기가 소설을 빛나게 해준다. ‘마흔아홉 살’은 ‘나’가 온 줄 모르고 사람들이 험담하는 데서 시작한다. ‘나’는 봉사활동도 하고 나름대로 좋은 일을 하려고 하는데 사람들은 악의에 가까운 욕을 하며 흉을 본다. 그것이 너무 심한지라 그 방에 들어가 모두 들었다, 고 소리치지도 못할 정도다. 하지만 정말 그것 때문에 들어가지 못하는 것일까? 인정하는 것은 아닐까? 당혹스러운 장면을 앞에 둔 ‘나’의 마음과 고백이 늙어가는 그녀들의 모습을 쓸쓸하면서도 정답게 그려내고 있다. ‘촛불 밝힌 식탁’은 교장직에서 퇴임한 노부부가 아들네 집과 가까운 곳에서 살면서 겪은 이야기다. 본래 함께 살고 싶었지만 그것이 마음처럼 되지 않는다. 겨우 합의 본 것이 창문이 보이는 곳에서 살자는 것이다. 노부부는 창문이 켜져 있을 때, 아들네 집을 방문하기로 한다. 그런데 어느 순간부터, 뭔가 이상하다는 낌새를 알게 된다. 불빛이 있는데, 이상하게 어둡다. 누가 있는 것 같은데, 정확하게 분간할 수 없는 것이다. 할아버지는 직접 찾아가 벨을 누르는데, 누군가 안에 있는 것 같은데 대답하는 사람은 없다. 그때 아들네 이웃이 아들이 있음을 알려준다. 할아버지는 무슨 생각을 하게 될까? 그 쓸쓸함은 무엇으로 위로받아야 할까? ‘촛불 밝힌 식탁’은 뒤돌아서는 할아버지의 뒷모습을 닮은 쓸쓸함이 가득 배어있다. 하기야 이 소설만 그러한가. 아니다. 소설집에 있는 소설 대부분이 그러하다. 하지만 소설집의 여운은 ‘그래도 해피 엔드’다. 마지막을 장식하는 소설이 말하듯, 쓸쓸한 가운데서도 유머와 재치가 있어 삶이 즐겁다고 알려준다. 지혜가 있어 아름답다는 것도 빼놓지 않는다. 쓸쓸한 것을 인정할 줄 알면서도 삶의 남다른 축복이 매순간 생길 수 있음을, 그것이 대단한 것이 아니라 작은 말 한마디에서도 생겨날 수 있는 것임을 소설이 알려주고 있기에 <친절한 복희씨>는 정답고 따뜻한 소설집으로 마무리를 짓고 있다. 9년 만에 만나는 소설집인 만큼 기대가 컸는데, 박완서는 그것을 실망시키지 않는다. 그녀만이 쓸 수 있는 소재와 이야기가 한껏 묻어나고 있으니 그럴 수밖에 없다. 한국 문학의 거장이 내놓은 소설집은 여전히, 아니 기대 이상으로 아름답다.

|