ⓒ 커뮤이케이션북스

"(그는) 문화부 기자를 좀 더 한 후 논설위원으로 칼럼을 쓰면서 가끔 글 내용을 놓고 독자들과 언쟁을 벌였다.…그는 자신의 글이 자유와 민주주의 가치를 확장하기 위한, 지극히 초보적이고 상식적인 내용들이라고 우기고 변명해왔다. 자신의 칼럼은 과격한 주장 보다는 균형감각을 중요시하고 있다는 것이다.…" 그는 누구일까? 최근 언론들이 이명박 정부의 퇴진압박 대상 인사로 자주 거론하고 있는 박래부 언론재단 이사장이다. 그렇다면 앞서의 글은 누가 쓴 글이며, 어떤 글인가? 박래부 이사장 자신이 미리 써 본 자신의 사망기사의 한 대목이다. 그가 쓴 '나의 사망기사'는 커뮤니케이션북스가 지난 1월 첫 펴낸 '한국의 저널리스트' 시리즈 <박래부-분노없는 시대, 기자의 실존> 제일 앞에 나오는 '여는 글'이다. 머리말을 대신한 것이다. 그의 사망기사는 계속 이어진다. "그가 (균형감각을 중요시했다는) 예로 든 칼럼은 햇볕정책과 남북교류 확장 지지, 국가보안법 폐지와 형법으로 보완, 언론법을 고쳐 일부 신문사의 시장지배적 지위를 개선할 것, 친북 재독학자 송두율 교수에 대한 포용적 태도 권유, 정언유착의 'x파일'을 공개한 MBC 이상호 기자 옹호 등이다. 반면 그는 글을 통해 행정수도 이전, 출산 장려정책, 스크린쿼터 축소 등을 반대했다. 보수적 독자들이 동의할지는 모르나 그는 거칠거나 야비한 문장을 피하려 했고, 합리적 사유에 호소하는 글을 쓰고 싶어 했다고 한다." 균형감각을 중시했지만, 가능한 한 시시비비를 따져 자신의 입장을 분명하게 드러내고자 노력했다는 '고백'일 것이다. 또한 기자로서, 글쟁이로서 인간과 글의 '품격'을 지키고자 노력했다는 이야기일 것이다. 기자로서, 글쟁이로서 인간과 글의 '품격' 지키고자 노력 그의 글이 처음부터 그랬던 것은 아니다. 그가 고백한 것처럼 "문학담당 기자를 하던 80년대 중반까지도 그의 글에서는 세상 물정 모르는 천둥벌거숭이 같은 목소리"가 들렸다. 군사정권에 저항하고, 민족문학을 지지하는 내용의, 분노의 표정이 별로 여과되지 않은 글이었다. 정부쪽에서 '요주의 민중기자'의 낙인을 찍기도 했다. 하지만, 그에겐 민주화 시대가 더한 도전이자 갈등의 시대이기도 했다. 그의 책 부제처럼 분노가 사라진 시대에 그는 기자로서 보다 내밀한 '실존'의 문제에 직면해야 했다. 어디 그 뿐일까. 사실 모든 기자가 그러하다. 동시대에 같이 할 수 있었던 시대의 분노가 사라진 자리에는 실존적 물음이 훨씬 큰 무게를 갖고 제기된다. 어떻게 살 것인가? 나는 기자를 왜 하는가? 어떻게 할 것인가? 그가 쓴 '나의 사망기사'를 계속 읽어보자.

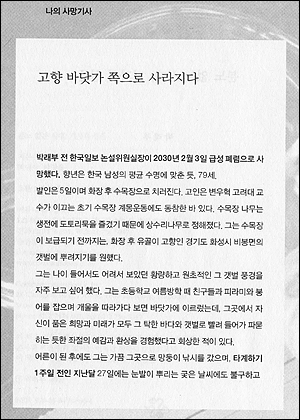

▲박래부의 '나의 사망기사' ⓒ 오마이뉴스 자료사진

"프랑스 학자의 지적대로 기자가 사회 지배세력에 봉사하게 된 것이 고통스러웠다. 그러나 그는 어제의 동지였으나 오늘은 반목하게 된 보수신문의 기자를 공격하는 악역을 피하지 않았다. 그것을 진보적 가치를 지키기 위한 숙명으로 받아들였다. 대신 비판을 하더라도 사적인 감정에 치우치지 않고 동업자로서 예의를 지키고자 했으나, 비판 받는 기자들도 그렇게 받아들였는지는 알 수 없다.…… 기자들끼리 주고받는 '기자와 기생은 첫발 디딘 곳을 잊지 못한다'는 농담처럼, 그도 퇴직 후에도 간혹 언론계의 새로운 지형에 쓸쓸해했다." 책이 나온 지 두 달 후, 뒤늦게 그의 '사망기사'를 다시 들춰보게 된 것은 두 가지 이유 때문이다. 하나는, 명색이 문화부장관이라는 사람이 앞장 서 바람을 잡고 있는 미친 바람과도 같은 '숙청' 이야기 때문이다. 노 정권 때 임용된 산하기관장들은 정권이 바뀌었으니 그만 두어야 한다는 '정치적 주장'을 일국의 문화를 관장한다는 장관이 거침없이 펴고 있는 것은 참으로 생경하다. 이 자리에서 새삼 그의 치부(致富)를 다시 거론하고 싶은 마음은 없다. 하지만 배용준과 비교해 볼 때 결코 과다한 것이 아니라는 그의 '항변'이 아직 귓가에 생생하다. 그런 그가 "새 정권이 들어섰는데도 (구정권 사람들이) 자리를 지키는 것은 지금껏 살아온 인생을 뒤집는 것"이라는 말까지 서슴없이 내뱉고 있다. 그런 그가 '나의 사망기사'를 쓴다면 어떻게 쓸지 궁금하다. 유인촌 장관이 '나의 사망기사'를 쓴다면? 또 하나는 언론인 박래부가 고백한 것처럼 '언론계의 새로운 지형'이 씹을수록 소태맛이기 때문이다. 어쩌다가 이렇게 까지 된 것일까. 언론인 박래부에 대한 평가는 다양할 수 있다. 언론인 박래부가 쓴 칼럼의 정치적 색깔에 대한 평가도 다양할 수 있다. 하지만 한 인간에 대한, 한 인간의 글에 대한, 한 저널리스트의 글에 대한 평가에 있어서 기자들이라면 최소한 '동업자의 예의' 정도는 필요한 게 아닐까. 일부 언론들은 박래부 이사장을 퇴진 대상으로 꼽으면서 그를 "한국일보 논설위원실장 출신으로 노무현 정권을 두둔하는 칼럼들을 썼"다는 식으로 말한다. 한 저널리스트의 궤적을, 그의 사상적·정치적·윤리적 경향을 그런 한 마디 말로 재단하고 평가하는 것이 과연 온당한 일일까? 저널리스트 박래부는 그런 평가를 미리 예측이라도 했듯이 그의 책 마지막 글 '역사 앞에서-그동안 무엇을 하였느냐는 물음에 대해' 이렇게 말하고 있다. "20대 때의 나는 사회 개혁을 추구하는 기자이고자 했다. 세상을 향해 강단 있는 발언을 하고 싶었다. 정의로운 세상이 되기 위해서는 바꿔야 할 것이 많이 있었고, 지금도 마찬가지다. 문학담당 기자들 하고 있을 때 문화공보부 장관이 나를 '민중기자'라고 부른 것은 과히 틀린 말이 아니었다. 나는 당시 소설가 김동리 선생이 '빨갛다'고 구분한 문인들과 주로 많이 어울렸고, 그것이 내 정신과 정서를 편안하게 했다. 그러나 붉은색에도 여러 층위가 있다. '한없이 투명에 가까운 레드'로부터, 핑크색, 주사파의 빨강까지 다양하다. 많은 보수주의자들은 특정인을 좌파, 빨갱이, 빨갛다 등으로 규정해 정치적으로 매도하거나 행동을 제약하려 하지만, 내가 배웠고 또 신봉하는 민주주의의 색깔은 그렇게 색맹적이고 난폭하게 분류되는 것이 아니다. 내가 사상을 고백해야 할 이유는 없으나, 나는 인간적이고 휴머니즘이 강한 사상 편에 서고 싶었다. 하지만 나는 그런 색깔의 이름을 알지 못한다……."

|