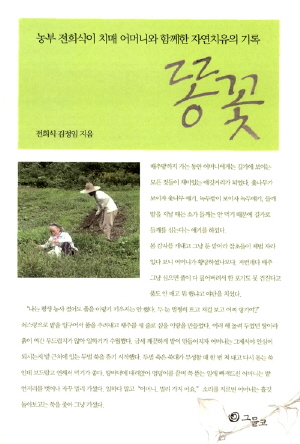

▲책 겉그림책 표지 ⓒ 그물코

가만히 있어도 눈물겹도록 좋은 봄날이다. 좋은 책의 요건을 꼽으라면 나는 주저 않고 대책 없이 밀려드는 감동에 있다고 말하고 싶다. 그 ‘감동’이란 것이 문학적 장치일수도 있겠고, 지식에 대한 갈구일수도 있겠고, 진리에 대한 동경일 수도 있겠다. 전희식의 <똥꽃>을 읽으며 얼마나 많이 웃고 울었는지. 나도 모르게 피어나는 웃음과 뭉클해지는 순간을 여러번 경험하고서야 책을 덮을 수 있었다. 모두가 피할 수 없는 우리의 이야기가 이 책에 실려 있다. 언젠가 우리의 부모는 늙는다. 우리도 언젠가 부모의 모습이 된다. 장수하고 계시는 나의 두 분 할머니를 생각하니 눈물이 날 것 같다. 두 분 다 모진 세월을 감내하고 살아오셨다. 특히 나의 외할머니는 저자의 어머니처럼 나이 마흔 즈음에 남편을 여의고 육남매를 홀로 키우셨다. 몇 해 전 문지방에서 다리에 힘이 없어 고꾸라지는 사고로 튼튼하던 이가 많이 손상되어 응급실 신세를 진 이후로 할머니가 많이 쇠약해지셨다. 이대로 할머니가 잘못되시는 건 아닌가 걱정을 했었는데 점차 회복하셔서 이젠 예전의 기운을 차리신 것 같다. 사람이 나이가 들어 다리에 힘이 없어 문지방을 넘다가도 그리 크게 다칠 수 있구나, 나는 아직 실감이 나질 않았다. 어린 시절, 어머니가 일을 하시는 터라 우리 자매는 외할머니 손에서 자랐다. 함께 지내는 시간이 길다 보니 우리는 늘 심부름을 하고, 늘 혼이 났다. 그래서 가끔 만나는 친할머니가 더 좋았다. 시간이 지나고 보니 외할머니가 우리를 돌보느라 참 고생하셨을 거란 생각이 든다. 할머니들이 모여 화투라도 치려고 하면 어디 가서 오지도 않아 할머니 애를 많이 태웠다 한다. 어린 시절의 기억들은 새로운 기억들이 차지하는 탓인지 별로 남아있지 않다. 호되게 야단치시던 무서운 할머니의 모습은 어디로 가고 이제 얼굴에 그어진 수많은 주름과 더불어 약한 모습뿐인 할머니가 그저 짠하다. 그만큼 우리는 자랐고 할머니는 늙으셨다. 노인들도 그걸 안다. 당신이 주인공이 아니라는 사실을 잘 알고 기가 죽어있다. 시선도 멀찌감치 밖으로 향하는 때가 많다. 혹 실수라도 해서 자식이 난처해지지는 않을지, 또는 자기가 곁에 있는 것을 자식이 창피해하지는 않을지 눈치부터 살핀다. 자식을 따라온 부모가 행사장 구석에서 모임이 끝나기만을 기다리다 자꾸 어린애처럼 보채는 것을 많이 봤다. 언제 끝나냐고, 왜 이런 데 데리고 왔느냐고, 부모 구경시키려고 데려왔냐면서 집에 어서 가자고 자꾸 보채면 자식도 짜증이 난다. 방에만 있는 게 딱해서 바람 좀 쐬라고 모시고 나왔는데 그걸 못 참고 그러느냐고. -74쪽 노인을 보는 우리의 시선이 어떤지 가감 없이 잘 나타내고 있는 부분이다. 할머니는 외롭다. 인간은 누구나 외로운 존재지만 노년의 외로움이 더 애처로운 것은 진정 그 마음을 헤아리려고 하지 않는 데 있다 하겠다. 책 속에는 자연이 있고, 사랑이 있다. 어머니를 사랑하는 자식이 있고, 아들을 사랑하는 어머니가 있다. 그 속에서 가늠하기 힘든 감동이 켜켜이 녹아 있다. 저자와 어머니가 구사하는 사투리는 시골집 아랫목보다 더 따뜻했다. 싱그러운 봄날, 햇살보다 더 따뜻하고 눈부신 책을 만나 행복하다. 이 책은 자식들에게 효도하라고 강요하지 않는다. 다만 우리를 돌아보게 만들 뿐이다. 부모가 가장 편해서 온갖 투정부리고 홀대하던 스스로를 돌아보게 만든다. 우리 부모와 조부모의 여생이 얼마나 남았는지 생각하게 하고 생각에만 그치지 말고 몸으로 행동하라고 마음을 움직이게 한다. 우리를 일깨워주는 소중한 책이었다.

|