큰사진보기

|

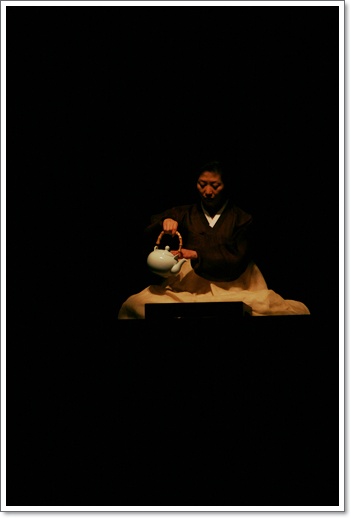

| ▲ 아름답게 한복을 입은 여인이 차 제조과정을 모두 마친 뒤 다기를 가지고 실제 헌공다례의 예식을 보여주고 있다. |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

2008년 대전문화예술의전당에서 주간하는 봄맞이 페스티벌에서 가장 전통적이며 한국적인 무용작품들을 만들어내고 있는 이정애 무용단이 ‘다향茶香, 천년의 향’이라는 주제로 4월 1일과 2일 양일간 앙상블홀에서 첫공연의 산뜻한 향기를 뿜어냈다.

차가 만들어 지는 전과정과 헌공다례 의식을 관객들이 비교적 알기 쉽도록 무용으로 창작하여 표현한 이번 공연은 크게 5막으로 구성되었는데 일상속에서 흔히 접하게 되는 한 잔의 차에서 우리들에게 시간이 흘러도 변하지 않는 ‘자연과의 조화, 준비하는 사람의 정성, 과정과 예절의 소중함’ 등의 가치들을 다시 되돌아보게 하고 가슴에 각인시킬 수 있는 기회를 제공해주었다.

큰사진보기

|

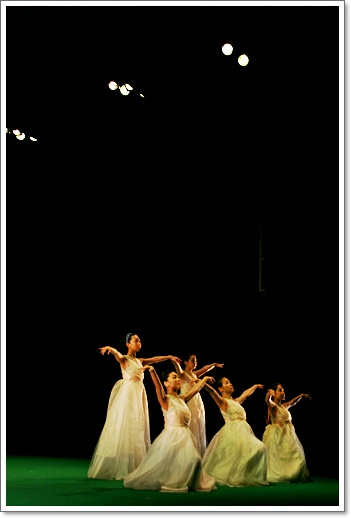

| ▲ 푸른색의 시원한 녹차밭에서 무희들이 부드럽게, 때로는 강렬하고 역동적인 몸짓으로 자신들이 기량을 마음껏 뽐내고 있다. |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 아름다운 의상을 입은 여자 무용수들이 1막에서 파릇파릇한 차밭에서 찻잎을 따고 물을 길어 오는 모습을 춤으로 표현하고 있다. |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

1막에서는 푸르고 시원한 차밭에서 아름다운 여인들이 찻잎을 따고, 천년의 향이 담긴 차를 만드는데 적합한 물을 길어 오기 위해 새벽 일찍부터 옹달샘으로 가서 경건한 마음으로 기도하며 보름달이 뜨기를 기다리는 모습을 표현했다.

여자 무희들이 차로 쓰기에 좋은 물인지 이리저리 살피고 차와 배합이 맞을것인지 고민하는 모습들을 정갈하고 하얀 옷으로 단장한 무희들이 아름다운 몸짓으로 드러냈다.

‘찻맛의 절반은 물맛’이라는 것과 초의선사가 ‘차는 물의 마음과 정신’이라고 한 것에서 알 수 있듯이 1막은 차를 만드는 과정에서 좋은 물의 선택이 얼마나 중요한지 강조하는 것에 연출의 초점을 둔 것 같았다.

큰사진보기

|

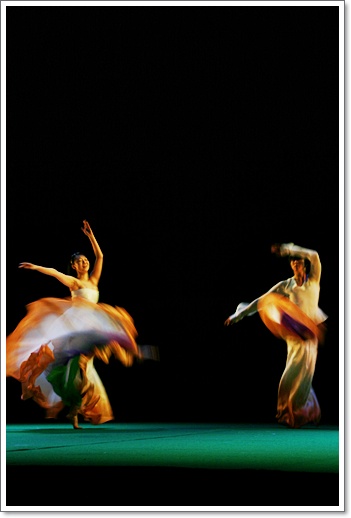

| ▲ 2막에서 찻잎을 따고 물을 길어 오는 사람들이 보름달이 뜨지 않자 인내심을 잃고 서로 갈등하고 분쟁하게 된다. |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

2막에서는 찻잎을 따고 물을 떠오는 사람들이 보름달이 떠오르지 않자 기다림에 지치고 짜증이 나서 이를 이겨내지 못하고 서로 반목하고 갈등하는 장면을 표출한다. 음악이 빨라지고 양손에 꽃모양의 장식을 낀 무희들의 춤동작이 크고 격렬하게 변하면서 혼란과 분쟁의 모습을 만들어낸다.

가정과 회사, 국가 조직에 이르기까지 이익과 욕심에 사로잡혀 화합하지 못하고 서로 싸우고 투쟁하는 지금의 우리들 모습을 반영한 것 같아 마음이 착찹하였다.

큰사진보기

|

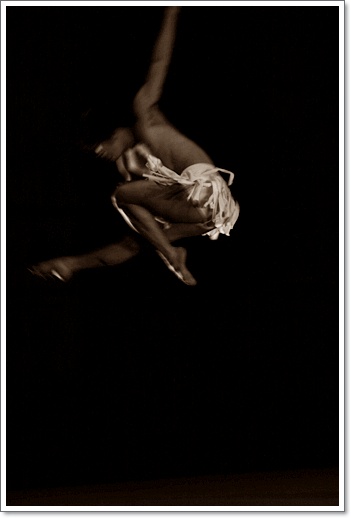

| ▲ 혼란과 갈등의 중재자로 나온 남자 무용수의 힘차고 역동적인 율동 |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 차밭에서 일하는 사람들의 갈등이 봉합된 뒤에 남녀 한쌍이 나와 화려한 의상을 입고 사랑과 화해의 뜻하는 멋진 춤을 선보이고 있다 |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

3막에서는 혼돈의 상황에서 중재자가 나타나 극단으로 치닫던 상황을 화해의 분위기로 바꿔준다. 중재자는 남자 무희 1명인데 조금 희화적이면서도 토속적인 형태로, 때로는 역동적이면서 강렬하게, 그리고 신나고 흥겨운 율동으로 주제를 잘 표현해냈다. 뒤이어 화려하지만 요란하지 않은 옷을 입은 남녀 한쌍이 아름답고 우아한 춤으로 갈등이 봉합되고 화합된 분위기를 표현했다.

큰사진보기

|

| ▲ 차를 만드는 것이 단순한 육체노동이 아니라 자신을 닦고 수양하는 과정임을 무희의 동작을 통해 암시하고 있다 |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

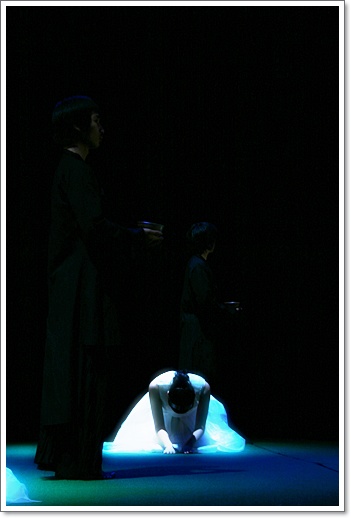

4막에서는 고구려 조의선인들처럼 검은 도포를 입고 나온 남자무용수들이 나와서 찻잎을 따서 다듬고 덖고 하는 차 제조과정을 몸을 구르고 박차고 날아 오르는 등 다양하고 박력있는 몸짓으로 이를 나타냈다.

남자무희들이 도인처럼 검은 도포를 걸치고 나왔는데 이것은 차를 만드는 것이 단순한 육체노동이 아니라 자신을 닦고 수양하는 정신적인 과정임을 나타내기 위함인 것 같았는데, 우리가 차를 단순한 음료로 생각하지 않고 차 속에 정신적인 도가 깃들어 있다는 것을 드러내기 위해 ‘다도茶道’라고 부르는 것과 상통되는 듯 했다.

큰사진보기

|

| ▲ 뒤편 단에서는 실제로 헌공다례의 예식을 선보이고 있고 무용수들은 이를 몸짓으로 표현해내고 있다. |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

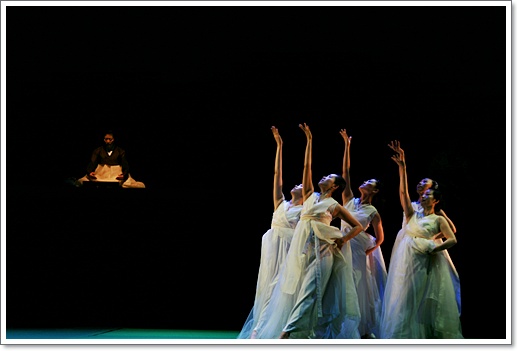

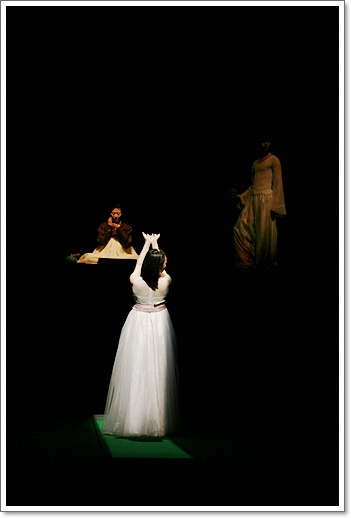

5막에서는 남녀무희들이 모두 함께 나와 기쁘게 차를 우려내고 경건하고 엄숙하게 헌공다례 의식을 행하는 과정을 춤으로 표현했는데, 뒤쪽에 높게 세워진 단에서는 한복을 곱게 차려 입은 여인이 다기로 실제 헌공다례의 과정을 반복해 보여주었다.

차를 만든 이유는 마시기 위함이다. 차를 통해 나와 남이 마음으로 서로 대화를 나누기 위함이다. 교류하기 위함이다. 마지막 5막의 헌공다례는 차를 만든 이러한 최종적인 이유를 잘 드러내주었다.

큰사진보기

|

| ▲ 이제 차를 만드는 모든 제조 과정이 끝나고 차를 우려내어 경건하게 단에 올리고 있다. |

| ⓒ 조우성 |

관련사진보기 |

우리는 일상 속에서 거의 매일 차를 마시고 즐기고 있다. 우리가 만약 한 잔의 찻잔속에 담겨져 있는 의미를 느끼면서 서로 차를 마시고 마음을 나눈다면 세상은 더 아름답고 멋지게 변할 것이다. 비록 한 잔의 茶에 불과 하지만 그 한 잔의 차가 험한 세상에서 사람과 사람을 따뜻하게 이어주는 소중한 다리 역할을 할 것이다.

‘다향, 천년의 향’은 바쁜 생활속에 묻혀 살아가는 우리들에게 한 잔의 찻잔속에 담겨 있는 소중한 의미를 무희들의 몸짓을 통해 일러주지 않나 생각된다.