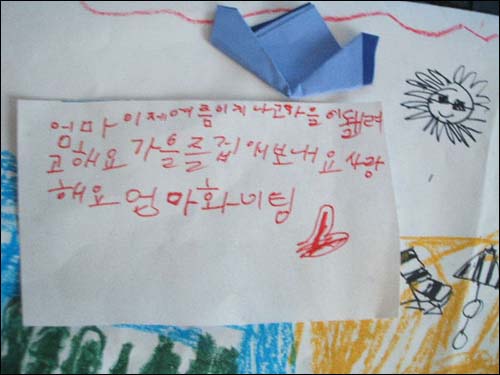

▲"행복한 가을 보내요"... 행복 주문이 쓰여 있는 달력 ⓒ 안소민

"엄마, 10월은 며칠까지 있어요?"

지난 9월 30일 저녁, 식사를 마치고 난 뒤 7살 딸아이가 물었습니다. 그리고는 잊어버렸는데 잠시 후, 딸아이가 무엇인가를 건네주었어요. 달력이었습니다. 10월을 맞이해서 엄마가 행복해지는 달력을 만들었다고 했습니다.

'엄마, 이제 여름이 지나고 가을이 될려고 해요. 가을 즐겁게 보내요. 사랑해요. 엄마 파이팅!'

'엄마 사랑해요, 엄마 없었으면 나 죽었을꺼예요. 엄마 우리 돌보느라 수고하세요. 엄마 기운내세요. 우리가 있잖아요. 엄마 파이팅. 의진이가 엄마에게'

한창 그리기 좋아하고 글씨 쓰기 좋아하는 요맘때 아이들을 둔 엄마가 그렇듯, 그동안 딸아이로부터 수많은 편지와 쪽지, 그림을 받아보았습니다. 어느 때는 귀찮을 정도로 몇 장씩 쪽지며 그림을 그려줘서 난감한 적도 있었지요.

그런데 이번 달력을 받은 뒤 눈물이 핑 돌더군요. 그야말로 '감격 먹었다'는 표현이 제대로 실감 났습니다. 목이 멘 고구마를 꾸역꾸역 먹었을 때처럼 가슴이 먹먹했어요.

▲엄마 화이팅 ⓒ 안소민

"어떻게 달력을 만들 생각을 했어?"

"이제 10월이 됐으니까 가을이잖아요. 가을에 엄마 행복해지라구요."

다음날 친구들 모임이 있어서 모임에 나갔다가 달력이야기를 했습니다. 모두 부러워하더라는 이야기를 의진이에게 들려주었더니 아이는 기뻐하더군요. 그리고 이틀 후 달력 2탄을 만들어주었습니다. 그날이 10월 3일.

'엄마 사랑해요. 엄마 죽으면 난 못 살아요. 죽지 말아요. 힘내세요. 엄마 우리가 있으면 안 죽을꺼죠, 엄마 우리만 있으면 기운나죠. 엄마 파이팅!'

▲삐뚤빼뚤한 글씨...1탄보다 더 절절해진 달력2탄 ⓒ 안소민

'죽는다'는 구절이 눈에 띄었습니다. 왜 갑자기 죽는다는 소리를 할까 마음 한구석이 서늘해왔습니다. 평소 '죽고 싶다'는 생각도 해보지 않았고 그런 말조차 꺼내본 적도 없는데 아이들에게는 엄마의 죽음에 대한 막연한 공포 같은 것이 있나 봐요.

저도 초등학교 저학년 무렵, 엄마가 죽는 꿈을 꾸고 한참을 대성통곡했던 기억이 납니다. 아무리 엄마가 달래도 하염없이 울었던 기억이 나거든요. 아니면 아이들 눈에 비친 제 모습이 그다지 행복해 보이지 않았던지요. 그렇다면 반성해야겠죠.

"걱정하지마. 엄마가 죽긴 왜 죽어. 너희들만 있으면 엄만 끄떡없어."

말을 그렇게 했지만 마음 한켠이 역시 쓰린 것은 어쩔 수 없습니다. 쓰린 이유는 10월 2일 세상을 떠난 고 최진실씨와 남겨진 그녀의 두 아이 때문이었습니다. 평소 아이들과 씩씩하게 살아가는 그녀의 모습을 보며 비슷한 연령대의 두 아이를 키우는 같은 엄마로서 그녀가 참 장하다는 생각과 또 한편으로는 애잔한 마음이 있었습니다.

따라서 그녀의 사망소식을 들었을 때 가장 먼저 머리에 떠오른 것은 그녀의 두 아이였습니다. '왜 죽었을까'라는 생각보다는 '남겨진 두 아이는 어떡하나…'라는 생각이 반사작용처럼 먼저 다가왔습니다. 아마 세상 엄마들 마음이 다 그렇지 않았을까요. 그녀도 아이를 사랑하는 마음은 유달리 지극했다고 하는데요. 이유야 어찌 되었건 간에 고인의 명복을 빌면서 남은 두 아이들이 잘 자라주었으면 하는 바람이 듭니다.

▲달력 앞면 ⓒ 안소민

▲달력 뒷면 ⓒ 안소민

행복은 '공동구매' 같은 것

그런 이유로 딸아이가 만들어준 행복달력을 보는데 괜스레 마음이 시립니다. 딸아이 소원대로 행복하지만은 않습니다. 물론 이런 일이 없었다면 더할 나위 없이 행복했겠지만 그녀의 아이들이 함께 생각나서 가슴이 아파져 옵니다. 저는 그녀의 열렬한 팬도 아니었고 그렇다고 박애주의자도 못됩니다. 그렇지만 역시 행복은 내 주위 사람들이 모두 행복해야 함께 얻을 수 있는 '공동구매' 같은 것이라는 생각을 하게 됩니다.

사람이 행복하다는 것, 그것은 꼭 개인적인 일만은 아닙니다. 그것은 권리이자 의무입니다. 나를 위해서는 물론이고 주위 사람을 위해서 행복하게 살아야 할 의무가 모두에게 있습니다. 그런데 가끔 우리는 그 의무를 너무 자연스레 잊고 사는 것은 아닌지 다시 한 번 생각하게 되네요.

딸 아이의 달력 덕분에 저도 다시 한 번 '행복한 엄마'가 되기 위한 노력을 해야겠습니다.

|