큰사진보기

|

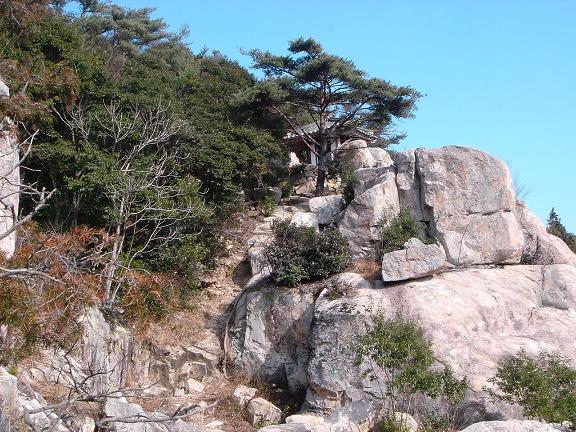

| ▲ 부용동이 내려다보이는 동천 석실 이곳에서 부용동이 한눈에 다 내려다보인다. 마주보이는 높은 산이 격자봉이며, 그 아래 논밭 가운데 있는 조그마한 언덕이 조산이다. 주변 산자락이 낙서재터를 들러 연꽃잎처럼 피어나 있어서 부용동이라는 동네 이름을 실감하게 한다. |

| ⓒ 박종국 | 관련사진보기 |

세연정을 뒤로 한 채 보길초등학교를 비켜나 조금 가니 오른쪽 산중턱에 ‘동천 석실’이 올려다 보인다. 낙서재에서 마주 보이는 앞산 기슭이다. 화강암 돌다리를 건너 동백나무 차나무 활엽수 사이에 자귀나무가 드문드문 섞인 숲 사이 오르막길을 십여 분쯤 걸어 올라가니 위쪽 높은 곳에 커다란 바위들이 불쑥불쑥 드러나는데, 그 위가 동천석실이다.

지금 동천석실은 1993년에 복원돼 네모반듯한 정각으로 세워져 있다. 커다란 바위를 타고 오를 때는 다들 네 발이 필요했다. 올라가는 급경사가 무척 가파르다. 그런데 왜 하필이면 고산은 이런 곳에 하게 정자를 지으려했을까.

집 자체가 바위들 사이의 좁은 터에 서 있고, 바위들이 주위를 빙 두르고 있었으나 전체적으로 위태했다. 앞과 옆은 낭떠러지이므로 고고한 풍류를 읊는 정자라기보다 요새나 전망대 같은 느낌이었다.

큰사진보기

|

| ▲ 바위 위의 동천석실 바위 위의 동천 석실, 집 자체가 바위들 사이의 좁은 터에 서 있어 전체적으로 위태했다. 앞과 옆은 낭떠러지이므로 고고한 풍류를 읊는 정자라기보다 요새나 전망대 같은 느낌이었다. |

| ⓒ 박종국 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 동천석실 고산은 이곳에서 ‘자신의 뜻대로 이루어진 세상’을 내려다보며 신선의 경지를 노래했던 것이다. |

| ⓒ 박종국 | 관련사진보기 |

동천석실, 신선이 사는 곳을 '동천복지'라고 부르는 데서 연유그런데 이곳에서 부용동이 한눈에 다 내려다보였다. 안내자의 말에 따르면 마주 보이는 높은 산이 격자봉이며, 그 아래 논밭 가운데 있는 조그마한 언덕이 조산이다. 주변 산자락이 낙서재터를 들러 연꽃잎처럼 피어나 있어서 부용동이라는 동네 이름을 실감하게 한다.

"고산 선생은 석실 근처의 반석 위에서 차를 달이기도 했고 또 바로 앞에 있는 두 바위 사이에 도르래 장치를 해놓고 산 아래와 줄을 연결하여 필요한 물건이나 음식을 날라오기도 했다고 합니다. 또 사건이 있으면 무민당과 기(旗)를 들어 서로 호응하기도 했다고 합니다.그리고 좀 전에도 여러분이 질문 하셨는데, 동천석실이라는 이름은 신선이 사는 곳을 ‘동천복지’라고 부르는 데서 연유했다고 합니다. 보다시피 과연 이곳에 있으면 세상을 발아래로 보면서 초탈한 듯한 기분이 들지 않습니까?"그랬다. 고산은 이곳에서 ‘자신의 뜻대로 이루어진 세상’을 내려다보며 신선의 경지를 노래했던 것이다. 그렇지만 동천석실은 불과 몇 년 전에 복원한 정자고, 주변마저 아직 조경과 복원공사로 너저분해서 마치 영화 촬영 세트장을 본 듯한 느낌이 들어서 기분은 그렇게 좋지 않았다.

큰사진보기

|

| ▲ 동천석실에서 내려다 본 부용동 부용동은 주변 산자락이 낙서재터를 들러 연꽃잎처럼 피어나 있어서 부용동이라는 동네 이름을 실감하게 한다. |

| ⓒ 박종국 | 관련사진보기 |

더군다나 윤선도의 5대 손인 윤위가 보길도를 방문한 후 쓴 기행문 <보길도지>에 고산이 동천석실에는 지내는 모습을 쓴 글을 보면 그가 ‘하루도 음악이 없으면 성정을 수양하며 세간의 걱정을 잊을 수 없다’고 할 만큼 감각적인 호사가 대단했음을 알 수 있다.

'자신의 뜻대로 이루어진 세상'을 내려다보며 신선의 경지를 노래동천석실로 올라가는 급경사 바로 아래, 오솔길 가에는 자그마한 연못이 있다. 높은 산인데도 세모꼴 연못에는 수련이 떠 있었다. 연못 아래쪽 바위 밑에 구멍이 뚫려 있다. 그곳으로 물이 흘러나가며, 오솔길 건너편에도 또 다른 연못이 있었던지 석축을 둘러놓은 흔적이 보인다.

"여기를 보세요. 이곳 연못 위쪽에 드러난 널따란 암반 귀퉁이에는 딱 한 사람이 걸어갈 만한 폭으로 계단이 패여 있습니다. 그리고 연못의 배수구가 뚫린 바위는 그 돌계단을 올라가는 통로인 셈이지요. 고산 선생은 여기에 희황교(羲皇橋)라는 이름을 붙였다고 합니다. 희황은 중국의 환제 복희씨를 말하는데, 고산 선생은 천자가 거처하는 곳을 비유할 만큼 동천석실 부근의 경관을 흡족하게 여겼던가 봅니다."

큰사진보기

|

| ▲ 동천석실 입구 연못 동천석실로 올라가는 급경사 바로 아래, 오솔길 가에는 자그마한 연못이 있다. 높은 산인데도 세모꼴 연못에는 수련이 떠 있었다. |

| ⓒ 박종국 | 관련사진보기 |

고산의 집안은 누대에 걸쳐 벼슬을 한 명문이었고, 재산도 유족했지만 남인 집안이었다. 이 때문에 자신의 견해를 굽히지 않고 따지고 들어서 때로 ‘도량이 좁다’는 평을 듣기도 했다. 그런 꼬장꼬장한 성격 탓에 윤선도의 삶은 평탄하지 못했다. 85세라는 장수를 누렸으나 그 가운데서 세 차례에 걸친 유배로 20년 남짓한 세월을 보내고, 그 사이사이에 해남의 금쇄동과 보길도 부용동 등에서 19년가량을 숨어 살았다.

그런데도 보길도에서 와서 보니 조선중후기 여느 다른 유배처럼 첩첩산중 골짜기에서 은거하며 고사리를 캐는 생활은 아니었다. 그는 집안의 재력을 바탕으로 오히려 화려하다고 할 만한 은거 생활을 하였다. 감각적으로 충분한 호사를 즐겼던 것이다.

고산 윤선도는 시인으로서 가장 빛나그러나 그런 와중에도 저 유명한 ‘오우가’를 비롯하여 ‘산중신곡’이라든지 ‘어부사시사’ ‘몽천요’ 등 그가 자신을 우리나라 시조문학의 대가로 자리매김할 수 있는 작품을 남겼다는 데 고산의 보길도를 정리하고 싶었다. 그는 학자이면서 정치가이기도 했고, 시인이기도 했다.

그러나 길손이 고산을 우러러 생각하기에는 그의 이름은 시인으로서 가장 빛나는 것 같다. 자연과 그 안에서 얻어진 정서를 한자가 아닌 우리말로 술술 풀어 창의적으로 표현하는 데 그를 앞설 사람이 없었다. 그는 정철, 박인로와 함께 조선시대 3대 가인으로 꼽힌다.

큰사진보기

|

| ▲ 예송리 해안 예송리는 보길도 동남쪽의 바닷가 마을이다. 활처럼 휘어진 바닷가를 따라 천연기념물 제40호로 지정된 오랜 상록수 방풍림이 푸근하게 펼쳐져 있다. |

| ⓒ 박종국 | 관련사진보기 |

마침내 길손은 보길도 마지막 답사지로 예송리 상록수림으로 향했다. 예송리는 보길도 동남쪽의 바닷가 마을이다. 활처럼 휘어진 바닷가를 따라 천연기념물 제40호로 지정된 오랜 상록수 방풍림이 푸근하게 펼쳐져 있다. 이곳이 바로 고산의 ‘어부사시사’의 현장이다.